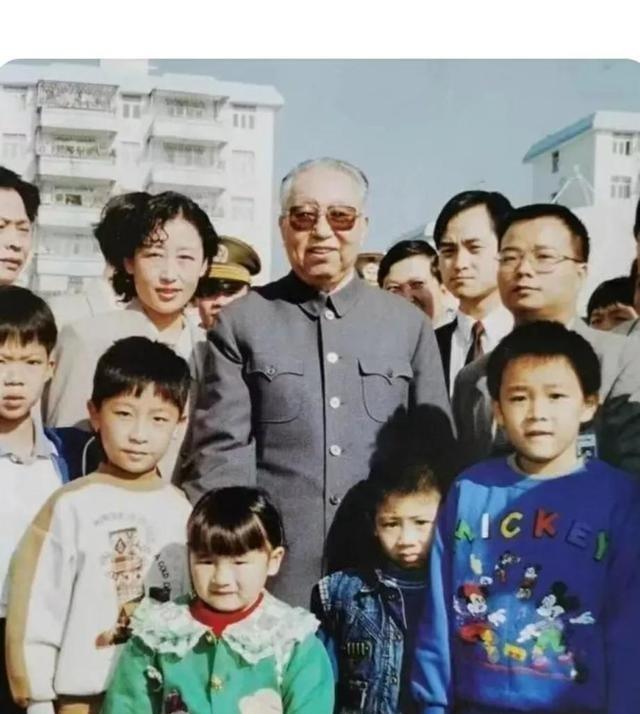

1996年,原中共中央主席华国锋同志已经75岁,这一年冬季,他去过广东深圳,媒体未曾报道,只有照片为证。 说起华国锋,可能很多人会觉得有点陌生,但他的名字在中国历史上绝对不算小人物。他1921年出生在山西交城,原名叫苏铸。年轻时投身抗日战争,1938年加入中国共产党,后来在湖南干了不少实事,比如当湘潭县委书记,搞韶山建设。1971年,他进入中央,1976年直接成了中共中央主席、国务院总理和中央军委主席,妥妥的国家一把手。不过,他的政治生涯高光也就几年,到1980年代初逐渐淡出,2008年在北京去世,享年87岁。 华国锋这人吧,挺低调的。位高权重时没啥花边新闻,退休后也没闲着,经常全国跑跑看看。他在位的时候,正赶上中国从“文革”乱局走向改革开放的关键节点。他不是那种光芒四射的领袖,但也实实在在干了些事,尤其是经济特区这块,算是开了个好头。 华国锋当政那会儿,中国刚从“文革”里缓过来,百废待兴。他有个著名的“两个凡是”——“凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。”这话听着挺硬核,但后来被批评为思想僵化,束缚了改革步伐。1981年,中央正式否定“两个凡是”,华国锋也因此淡出权力核心,被邓小平接棒。 不过,别光盯着“两个凡是”看,他在经济上的贡献其实不小。1978年,国家派了个考察团去港澳,看看怎么搞经济。回来后,考察团建议在宝安(也就是现在的深圳)、珠海这些地方弄个生产基地,搞对外加工。华国锋听了觉得靠谱,直接拍板支持。他还提出“来料加工”,让外资进来,产品出去。这不就是深圳后来崛起的雏形吗?虽然他没像邓小平那样把改革开放推到极致,但深圳能有今天,华国锋早期的点头功不可没。 要聊华国锋的深圳之行,先得说说深圳这地方。1970年代末,深圳还是个小渔村,宝安县的一部分,连像样的路都没几条。但1979年,中央决定在这儿搞经济特区,1980年正式批下来。从那以后,深圳就跟开了挂似的,工厂盖起来,高楼冒出来,人口蹭蹭涨。到1996年,深圳已经是改革开放的招牌,GDP年年翻倍,外资企业扎堆,城市面貌完全变了样。 华国锋1978年支持的那份报告,直接促成了深圳的特区身份。他当时可能没想到,这个边陲小镇会变成中国经济的大动脉。1996年冬,他75岁,退休多年,选择来看看深圳,也许是想亲眼见证自己的决策开了花。 1996年冬,华国锋去了深圳。这事儿没啥官方记录,报纸电视都没提,只有几张照片流传下来。从照片看,他穿着朴素的冬装,戴着毛帽,站在深圳街头,背景是高楼和热闹的市民。这趟行程低调得不行,但意义不小。 那时候,深圳已经不是当年那个小渔村了。经济特区政策让它成了中国对外开放的窗口,外贸出口猛增,城市建设一日千里。华国锋去的时候,深圳正处在高速发展期,居民生活水平也跟着水涨船高。他这一趟,可能是想看看自己当年的决定,如今结出了啥果子。 他还去了居民小区,跟当地人聊了聊。深圳的成就让他挺欣慰,毕竟这地方的起飞,跟他早年的支持脱不了干系。这次访问虽然没大张旗鼓,但对深圳人来说,是个不小的鼓舞——老领导都来看了,说明咱们干得不错。 评价华国锋,得公平点。他在位时间短,高层斗争也激烈,政策上有得有失。“两个凡是”确实拖了改革的后腿,他也因此被边缘化。但在经济特区这事儿上,他的眼光和魄力是真没得说。深圳、珠海这些地方能起来,华国锋的支持是第一推动力。他不是改革的总设计师,但绝对是铺路人之一。 退休后,他没啥架子,生活低调,还经常跑去各地看看国家发展。2008年去世时,中央给了他很高的评价,说他是“忠诚的共产主义战士”和“无产阶级革命家”。这话不假,他一辈子都在为党为国干活,没啥私心。 1996年的深圳之行,是华国锋晚年的一次缩影。他75岁,身体不算太好,却还惦记着国家大事。深圳这地方,对他来说不只是个城市,更是自己政治生涯的一部分。他看着它从无到有,从穷到富,心里肯定五味杂陈。 这次访问,也让后人多了个思考的角度。华国锋不是那种光芒万丈的领袖,但他干的事儿实打实影响了中国。他的低调,可能也是种态度——功过留给历史评说,自己只管默默做事。