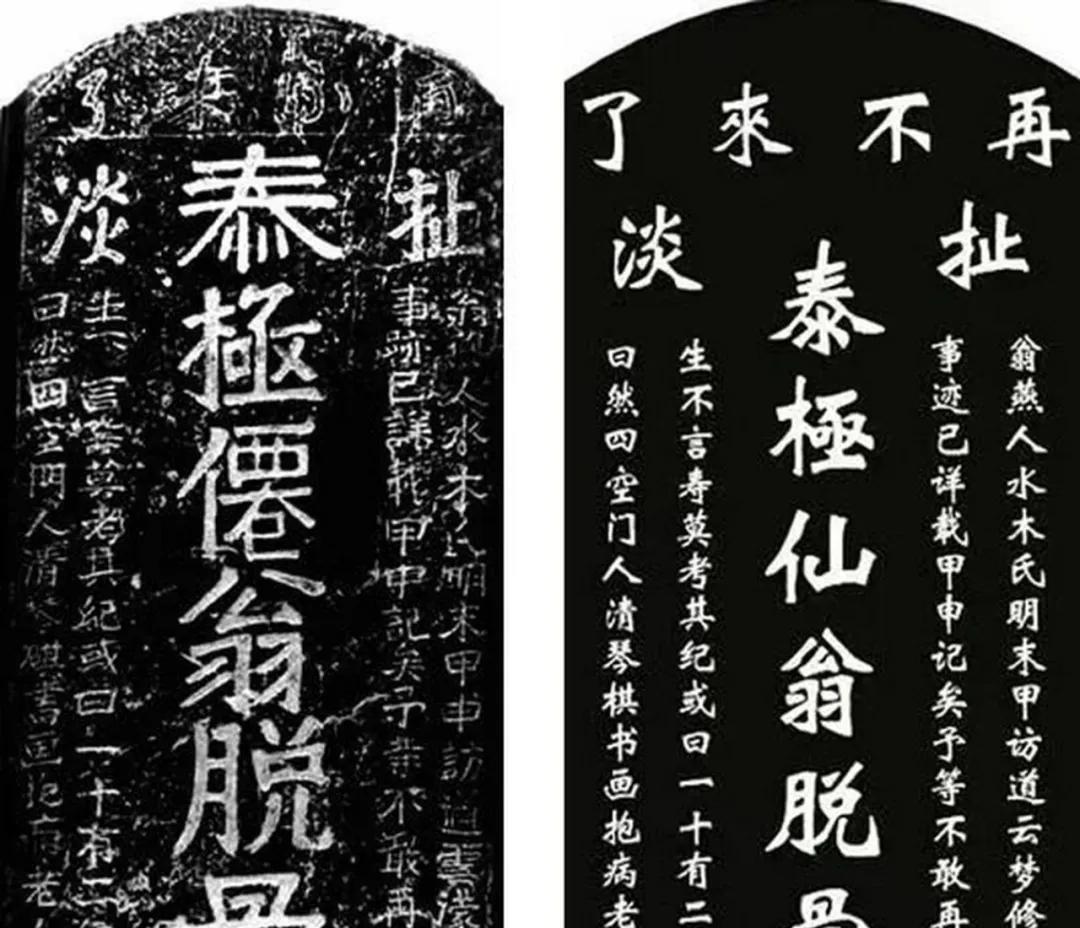

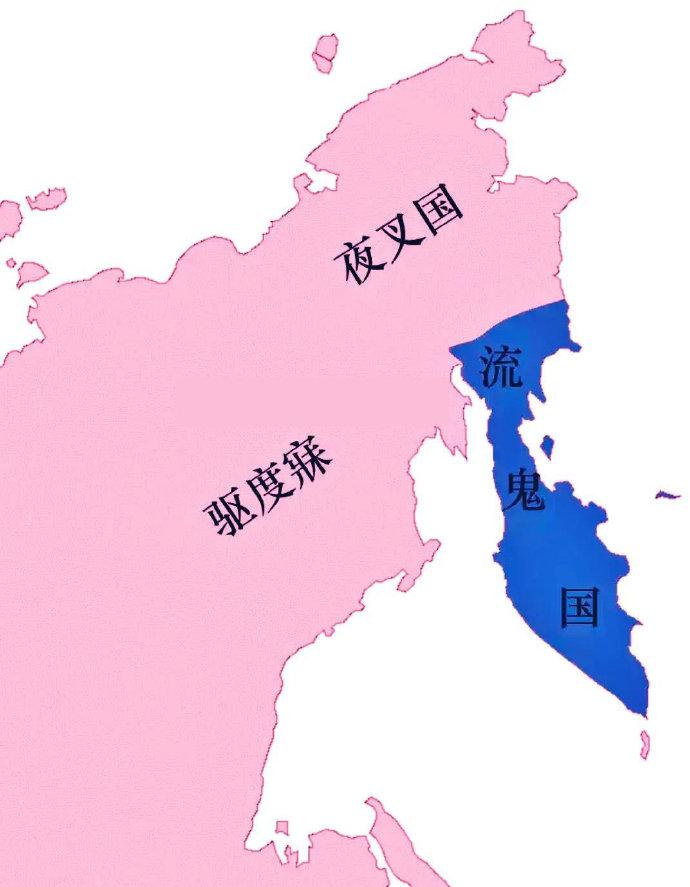

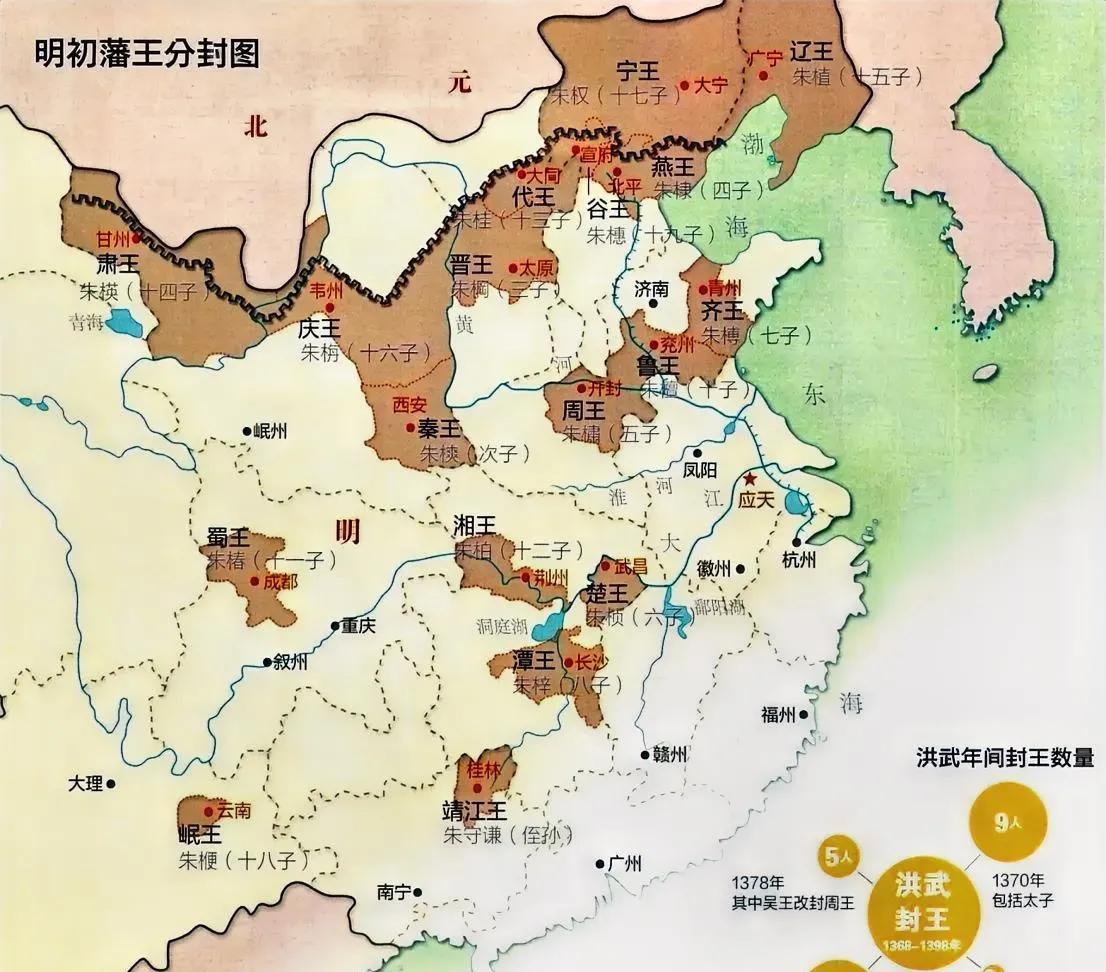

李白让高适去长安找他,要给他介绍职位,结果去了,李白说:你怎么突然来了?李白要去修道,让高适陪他去,因为没有他坚持不下来,高适毅然前往。 李白和高适的交情,得从天宝三年(744年)说起。那年春天,李白和杜甫在梁宋一带碰头,杜甫又拉上了高适,三人一块儿喝酒写诗,聊得那叫一个投机。李白四十四岁,名气正旺,诗仙的名号已经传开了;高适四十一岁,壮志未酬,写诗带着边塞的豪气;杜甫三十三岁,算是小老弟,但才华也不差。这次聚会,三人关系打得铁实,后来还成了文学史上的经典一幕。 同年春末,李白在长安混得不咋地。他当翰林学士,本来挺风光,但性格太狂放,跟权贵处不好,日子过得憋屈。眼看在朝里待不下去了,他就写信给高适,说:“兄弟,来长安吧,我给你介绍个职位。”高适接到信,挺兴奋,毕竟谁不想有个稳定前程啊。他收拾收拾就上路了,满心想着能在长安干出一番事业。 可等他到了长安,李白却变卦了。见面没寒暄几句,李白就说自己要辞官去修道,还拉着高适一块儿走,说没他陪着自己坚持不下来。高适愣了一下,但也没多问,点了头就跟上了。两人就这么离开长安,往东走,奔着泰山去了。这事儿听着挺突然,但细想也不奇怪。李白那性子,天生不爱受约束,仕途对他来说可能就是个牢笼。 到了泰山,两人找了个道观待下来。那段时间,他们一块儿读《道德经》,学着打坐,过得倒也清静。李白还是闲不住,常写诗抒发胸臆,高适就在旁边帮着整理,俩人配合得挺默契。不过,这日子没持续多久。李白那颗不安分的心又开始躁动了,没几个月就说想出去闯荡江湖。高适也没反对,继续陪着他离开道观,四处游历。这段经历虽然短,但也看出俩人感情有多深。 天宝十四年(755年),安史之乱爆发,整个唐朝乱成一锅粥。李白跑去南方避乱,后来隐居庐山。次年,永王李璘拉他入伙,想借他的名气搞点事儿。李白写了《永王东巡歌》,想着帮朝廷平叛,可李璘其实是想割据称王。结果叛乱没成,李白跟着倒霉,被抓进浔阳狱,罪名是“附逆”。他在狱里给高适写信求救,可那时候高适在淮南当节度使,正忙着带兵打李璘,根本没回信。 李白家属急了,四处求人,最后靠崔涣、宋若思、郭子仪等人联名上书,才把李白从死罪改成流放夜郎。天宝十八年(759年),朝廷大赦,李白才算捡回一条命。后来他继续漂泊,最后病死在安徽当涂,活了62岁。高适呢,在乱世里混得不错,凭军功当上淮南节度使,后来还封了渤海县侯,死后追封礼部尚书,活了61岁,算是唐代诗人里少有的功成名就的。 李白为啥突然放弃仕途,拉高适去修道?可能跟他在长安的遭遇有关。他才华横溢,可朝廷那套规矩他受不了,被赐金放还后,心灰意冷也不是没可能。修道这事儿,说白了就是他想找个出口,逃离那些勾心斗角。至于高适为啥愿意陪他,估计是看重这份兄弟情。他那人讲义气,李白有难处,他不想袖手旁观,哪怕自己前程受影响也在所不惜。 安史之乱时俩人分道扬镳,也挺好理解。李白站错队,高适选了忠于朝廷的路,各有各的立场,谁也没法说谁对谁错。乱世里,友情再铁也得面对现实的考验。