北京程序员火了!因为拒绝周六加班照顾住院奶奶,被公司一句“不服从安排”扫地出门。最后公司以为给了15万就能了事,他却直接硬刚。

事情是这样的,童润中这个年轻硬件工程师,在北京拿到了一份月薪1.2万的体面工作。谁知刚入职两天,公司“航天巨恒”就通知他,周六必须加班。

这几乎是当下职场的常态,可童润中干脆地拒绝了。他很清楚,周末是法定休息日,强制加班于法无据。公司的回应也相当有代表性,逻辑很直接:要么接受加班,要么主动离职,想拿补偿金,没门,“我们开公司也是有成本的”。

换作许多人,这事大概率就忍了,或者自认倒霉走人。可童润中偏不。这已经不是他第一次碰上这类“潜规则”,过去的经历让他明白,退让换不来尊重。于是,他做了一个在旁人看来有些“小题大做”的决定:拒绝妥协,法庭上见。

他把公司告了。公司压根没当回事,或许觉得一个刚来的年轻人掀不起什么风浪。他们严重低估了这个人。童润中对劳动法的熟悉程度,恐怕连公司自己的律师都有些意外。

他能准确指出公司违反了哪些条款,每周法定工时不应超过40小时、延长工时需协商一致、变更劳动合同要书面确认等等。他准备的证据也异常扎实,考勤记录、合同细节,每一样都清清楚楚,让对方在法庭上相当被动。

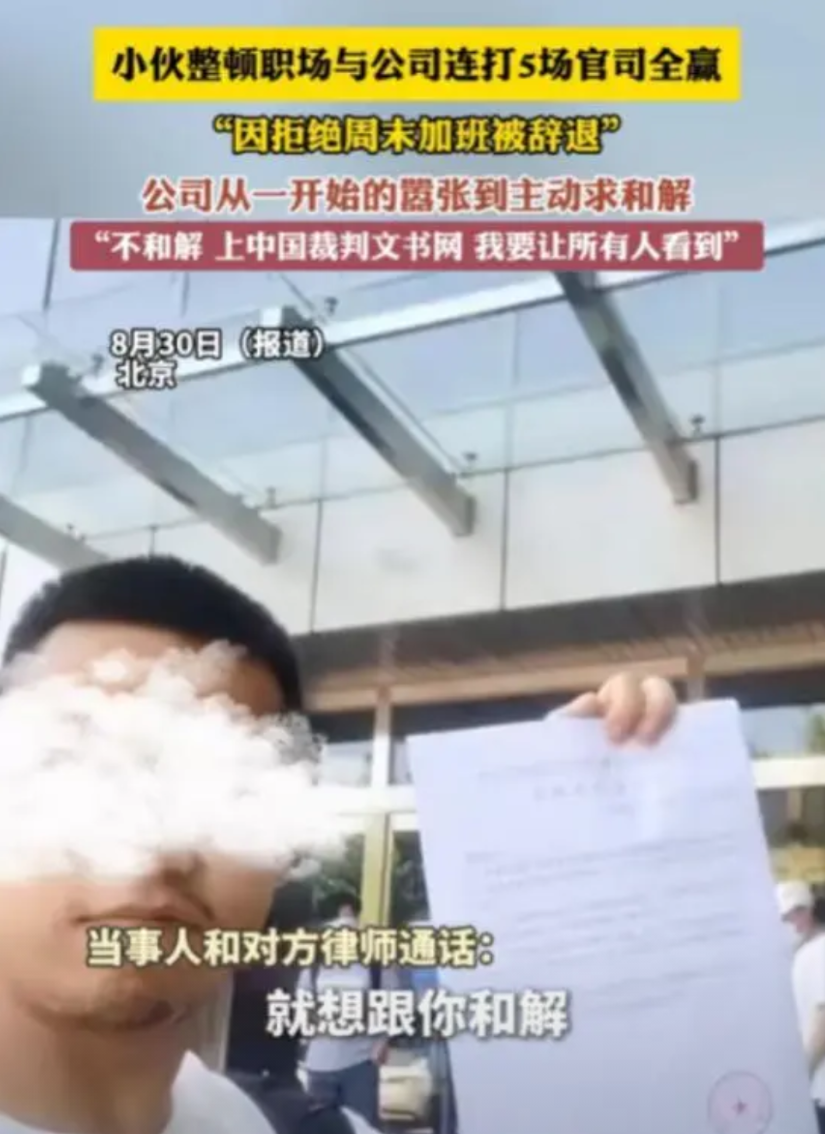

官司一场接一场地打,公司的气焰也一点点被磨掉。他们终于服软,提出用一万多元钱私下和解。有意思的是,童润中拒绝了。

连法官都劝他,为一个字折腾一年多,不值当。但他要的就是这个“字”。公司给的叫“补偿”,而他坚持要的是“赔偿”。在他看来,“补偿”听着像是公司的一种施舍,一种息事宁人的姿态;而“赔偿”,则是白纸黑字地承认自己错了,必须为此付出代价。性质完全不同。

为了这个字的差别,这场官司前前后后拖了一年零四个月,开了五次庭。最终,童润中全胜,公司不得不支付判决书上写明的“赔偿款”。

很多人不解他的坚持,觉得他太“轴”,为一口气耗费如此大的时间成本。可童润中自己想得很明白,他反复说,钱不是最重要的,他要的是“弄明白一个理”:做错了事,就得认,就得按规矩来。

他并非一概反对加班,但他强调,加班必须在法律框架内进行,是“协商”而非“强制”,而且要支付远高于平日薪资的加班费。

他这么较真,是想给其他还在默默忍受的打工人“做个样子”。他希望自己的案例能被收入中国裁判文书网,成为一个公开的、明确的范本,让后来者知道如何收集证据,如何利用法律保护自己,也给法官判案提供一个清晰的参考。

当童润中的故事传开后,舆论的反应颇为耐人寻味。一开始,确实有人觉得他“太较真”,不值得。但随着他“补偿”与“赔偿”之争的动机被阐明,风向彻底变了。网友们称他为“修路的人”、“勇敢的先行者”,感慨“你的光总有一天会照耀到我”。

这场胜利的意义,早已超出了他个人的得失。它用一个再清晰不过的案例,戳破了一个在职场流传已久的幻觉:老板让你加班是理所应当,员工拒绝就是不懂事。

童润中恰恰证明了,法律的底线究竟在哪里。它也向所有企业传递了一个信号:靠模糊地带和“潜规则”压榨员工的时代,正在面临越来越强的挑战。

童润中用自己的经历给出了一种答案:当你自己站出来的时候,法律才真正成为你的后盾。他是一个勇敢的先驱,而这场关于劳动尊严与法律边界的变革,或许才刚刚开始。

这件事让我们认识到,不论企业多么强势,只要我们真心实意地按法律来进行权益保护,我们终究会赢得胜利。作为榜样的我们每一个人都应当勇往直前,以维护自己合法权益为目标。唯有如此,我们才有可能成为真正维护社会公平和正义的人。

信源:法治进行时