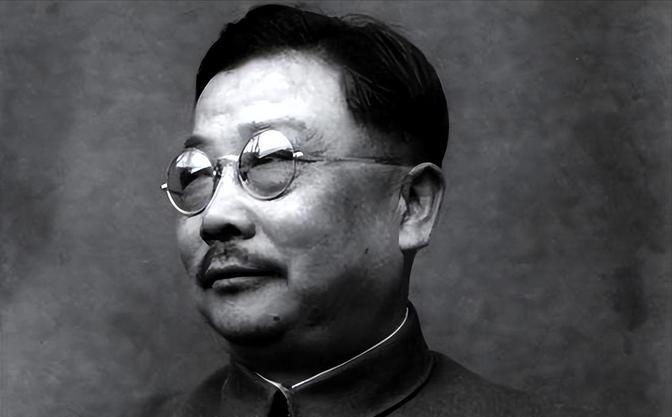

1962年2月,李克农的生命走到了尽头,临终前,他用尽全身力气,对家人说道:“在过去,我犯了一个大错,差点造成严重后果,周总理批评了我,但他批评得还是太轻了。” 李克农是中国隐蔽战线上的传奇人物,情报工作做得滴水不漏,可就是这么一位老将,却在抗战时期犯了个让人意想不到的失误。那是在重庆街头,他偶遇了红色特工谢和庚。两人都是地下工作的核心人物,李克农出于关心,顺口打了个招呼。看似平常的一幕,却暗藏危机。当时正值抗战关键时期,国民党特务四处活动,任何一点风吹草动都可能暴露地下情报网。这声招呼要是被敌人盯上,谢和庚的身份就可能暴露,连带整个情报网络都会受到威胁。 周总理知道后,严厉批评了李克农。他指出,这种行为看似小事,但对隐蔽战线来说,后果可能是灾难性的。李克农当时就懵了,他没想到自己出于好意的一句话,竟然会酿成这么大的隐患。从那以后,他深深自责,明白了这条战线的规矩:再小的疏忽,都可能要命。 周总理为什么反应这么大?因为他太清楚隐蔽战线的重要性了。那时候,情报工作就是抗战的命脉,国民党那边盯着共产党的一举一动,稍微有点破绽,整个布局就可能崩盘。李克农打招呼这事,表面看是人之常情,可在周总理眼里,这是原则问题。他批评李克农,不是为了责怪,而是要敲响警钟:隐蔽战线没有“随便”两个字。 这件事也体现了周总理的厉害之处。他不仅管大局,连这种细节都能抓得住,既有战略眼光,又有执行力度。李克农挨了批评,心里却服气,因为他知道,周总理是为了保护更多人,保住抗战的希望。 挨了批评后,李克农没生气,反而更谨慎了。他本来就是个心思缜密的人,这次失误让他对自己的要求更高了。从那以后,他在情报工作上再没出过类似的纰漏,带着队伍打了一场又一场漂亮仗。他跟谢和庚的故事,也成了隐蔽战线上的经典案例。谢和庚后来靠着自己的机敏,继续潜伏下去,为抗战出了不少力,而李克农则把这次教训刻在心里,变成了推动他前进的动力。 到了1962年,李克农病重的时候,还在提这件事,可见他多看重这个教训。他觉得自己差点害了同志,差点毁了大事,周总理的批评对他来说,既是警醒,也是鞭策。他甚至觉得,那次批评还不够重,可见他对自己有多狠,对工作有多负责。 隐蔽战线是个啥地方?说白了,就是刀尖上跳舞。表面风平浪静,底下全是暗流涌动。李克农和谢和庚这些人,每天过的都不是正常日子,一个眼神、一个动作,都可能决定生死。那时候的环境恶劣,敌人无处不在,他们得时刻绷着弦,连跟熟人打招呼都得掂量掂量。 李克农这次失误,其实也挺能理解的。谁见了老战友不想寒暄两句?可隐蔽战线不讲人情,只讲纪律。这条线上的每个人,都得把自己藏起来,连本能反应都得压下去。这种严谨,普通人可能觉得夸张,但在当时,那是活命的根本。抗战时期,多少人默默干着这种见不得光的工作,没名没利,还得担着天大的风险。他们用智慧和胆量,硬是撑起了中国革命的一片天。李克农的“大错”,让我们看到这些英雄也有人的七情六欲,但更让我们佩服他们能从失误中爬起来,把责任扛到底。 再说周总理,他的严厉不是冷酷,而是对同志的爱护,对事业的守护。这三人,一个失误、一场批评、一段坚持,串起了隐蔽战线的传奇,也提醒我们:胜利从来不是天上掉下来的,是无数人拿命换来的。 李克农临终前还在提这事,其实挺接地气的。他不是神,就是个有血有肉的人,犯了错会悔恨,会反思。这种真实感,比那些高大全的形象更打动人。他对“大错”的执念,说明他把工作看得比命还重,把同志的安危看得比啥都大。这种责任感,放到今天也值得琢磨。 咱们平时做事,难免也有出错的时候,但像李克农这样,能把教训记一辈子,还真不多见。他不是光顾着自责,而是把这事变成了动力,让自己变得更好。这种态度,挺让人服气的。 这段历史离咱们不远,讲的却是永恒的东西。隐蔽战线上的纪律和牺牲,放到现在,就是敬业和担当。咱不一定非得干情报,但生活中总有需要咬牙扛下去的时候。李克农的失误和反思,告诉咱们一个朴素的道理:错了不可怕,可怕的是不改、不学。 再说周总理那份洞察力,现在看也挺实用。管人带队伍,不光得看结果,还得抓细节,小事管不好,大事也悬。这故事里没啥高深的理论,就是实打实的经验,接地气得很。

顺其自然

致敬,,,,