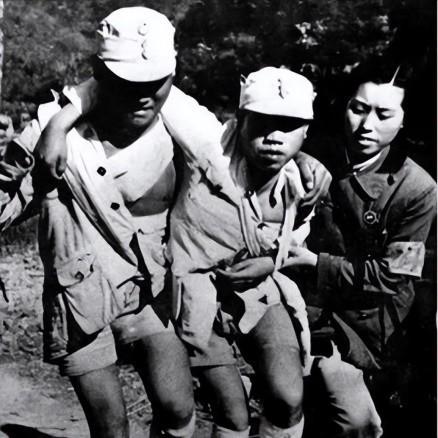

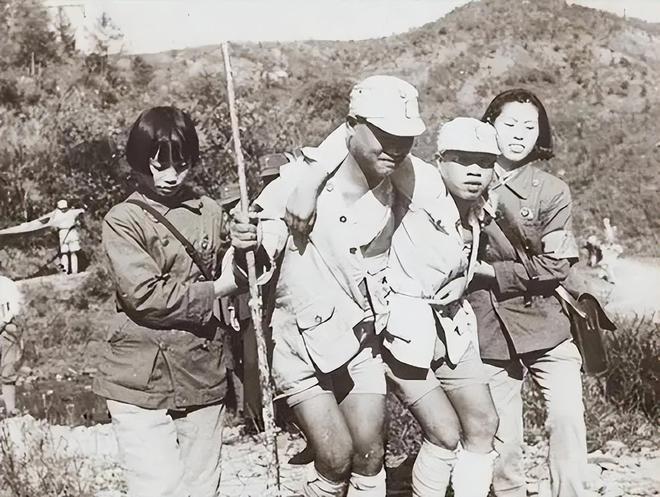

开国少将重伤入院,女护士越看越熟悉:这不是我拜了堂的丈夫吗? “1931年初秋,你的包扎该拆了,把手伸出来。”王明佳轻声提醒。伤员抬眼,愣了愣,似乎想说什么。短短一句对话,揭开了一段几乎被战火湮没的夫妻错认往事。 1931年9月,鄂豫皖根据地战斗吃紧,红四方面军连续夜袭,张行忠所在连队顶在前沿。一次阻击中,他腹部中弹、右臂骨折,被连夜抬进后方临时救护所。那会儿的“病房”就是泥墙草顶,门口一块木牌写着“4号洞窟”。 换药班只有三人,王明佳是唯一的女战士。她先闻到血腥味,再看见那张苍白面孔,不知怎的,心口猛地跳了一下。战时医护节奏飞快,她顾不上细想,只记得给他额外塞了一撮白糖——比针剂还难得的“奢侈品”。 有意思的是,张行忠注意到了特别照顾,却没多问。他曾在侦察连摸爬滚打,深知“少说话,多活命”的原则。可他闷在被窝里纳闷:自己不过是普普通通一个连长,哪来这待遇?脑子里闪过一个模糊女影,又抓不住。 连续几日,熟悉感在两人之间发酵。深夜熄灯后,王明佳常悄悄坐在他床前,帮他理绷带。她盯着那双厚实的手掌,终于记起三年前昏黄油灯下的拜堂礼——是的,正是这双手曾笨拙地接过她递过去的喜帕。 时间往回拨到1930年春。那时的商南竹畈还算安静,王家闺女想参军却被父母死死拦在院门口。张行玉——张行忠堂姐——顺嘴一句:“你干脆找个红军当丈夫。”原本像玩笑,却意外成真。三日后,张行忠身披灰布短褂、脚蹬草鞋,腼腆站在王家灶房门口,两人低着头拜了天地。闹洞房?没有。第二天夜里部队急行军,他连洞房门都没迈进便消失在山雾里。这桩婚姻,村人戏称“半夜夫妻”。 也正因那场匆匆,张行忠只记住妻子的家乡口音和清亮的眼神。战斗太密集,他很快连自己的婚事都像压进干粮袋底的通行证——存在,但被遗忘。王明佳却把那纸红绸片缝在贴身衣袋,一缝就是两年。 再说前线救护所。张行忠伤势转轻,获准到河边洗绷带。夕阳下,山风刮得水面起皱,他听见背后脚步。心里一动,他开口:“听你说话,像商南口音?”这句试探像火星点炸药,王明佳手里的绷带啪地落水。她稳了稳情绪,只回一句:“竹畈人。”他的视线瞬间聚焦,她那双清亮的眼神再无陌生——答案呼之欲出。 两人没哭天抢地,只沉默对望许久。战士经过还以为他们在讨论战伤卫生条例。夜里,王明佳给他送去热白糖水,张行忠第一次没有推辞,低声说:“原来真是你。”火油灯晃,光影剪出两张疲惫却安心的脸。 遗憾在于,命运并未给这段重逢太多缓冲。张行忠尚未痊愈,部队又接到转移命令。王明佳随野战医疗队留守,他被送上担架走入夜色。分手前,他努力抬手行了个不完整的军礼:“等我。”这一等,再无后话。几个月后,王明佳随队辗转突围时染上伤寒,药品断供,人熬了几天便走了。同行护士只在她锁宁袋里找到那片发黄红绸。 张行忠直到一年多后才收到噩耗,整个人怔了半晌,随后把那绸片叠好放进钢盔衬里。旁人不懂,他自己清楚:这是战士能带进火线的最柔软记忆。 转到1943年,他已是十八兵团公学副校长。硬仗磨人,他二十几岁时的少年相早被风霜刮去,剩下一张严肃面孔。刘伯承夫人汪荣华看不过,“老张,你再不成家,可耽误革命后代了!”一句玩笑让他尴尬到耳根通红,却没拒绝安排。 那年冬天,许复生出现。她主动拿书本请教,又帮他洗衣补衣,可张行忠依旧“木头”式应答。第三夜,许复生被针扎破手,他慌得六神无主,忙用碘酒消毒包扎,这才意识到对方的心意。许复生含泪说:“张副校长,你到底懂不懂?”他沉了沉声,只道:“我心里有人,但她牺牲了。”这一句,不仅没吓退姑娘,反添敬意。最终,在战友撮合下,两人补办了简单婚礼。张行忠把那片旧红绸交给妻子:“我欠她一个家,这份情,也要由咱俩一起替我守。” 新婚不久,大军入川,他随部队攻克阿坝,将土匪“四大天王”一并擒下。1955年,被授予少将军衔,编号列在第三批。有人调侃他“晚成将”,他笑言自己是“冲锋上瘾耽误了提干”。其实,真耽误他的,是那段埋在心底的拜堂记忆——比枪声更响,却只有他听得见。 1998年秋,老人病逝于绵阳。整理遗物时,子女在褪色将领箱底再度看到那片红绸,旁边是早年颁发的独立自由勋章。许复生轻抚丈夫军装,低声叹道:“你从未忘记她,也没忘记自己是谁。”这一幕,没有掌声,没有礼炮,只剩秋风掠过槐树叶沙沙作响——像极了当年竹畈夜里那阵山风。