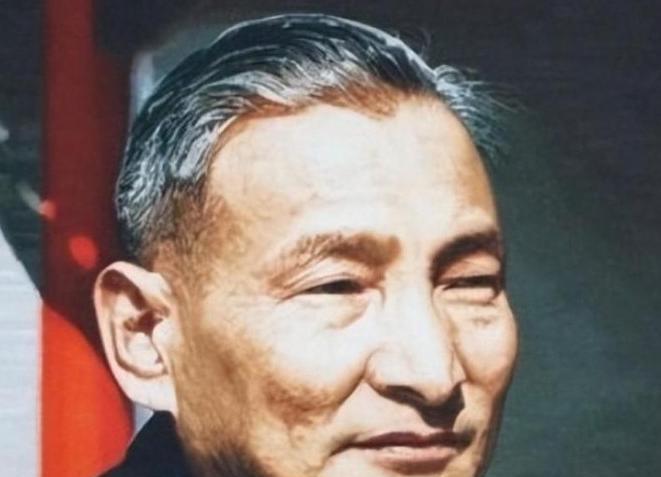

1962年,陈云提议分田到户遭毛主席批评,如今才发现伟人用心良苦。 在1962年的中国,农业困境如阴霾笼罩,粮食短缺让无数家庭挣扎在温饱线上。陈云提出分田到户,试图点燃农民的生产热情,却遭毛泽东主席批评,集体化道路岿然不动。这场争论背后,究竟是务实解困还是战略远见?历史的车轮滚滚向前,当年的分歧在改革开放后逐渐揭晓答案,伟人的深意与改革的实践交织,书写了中国农业的崭新篇章。 1962年的中国正从三年困难时期的阴影中艰难走出。农村经济陷入低谷,粮食产量持续下滑,农民生活困苦,城市居民靠票证配给维持基本生活。人民公社制度自1950年代推行以来,旨在通过集体化实现农业现代化,但实际执行中暴露出管理混乱、激励不足的问题。农民在集体劳动中缺乏动力,粮食生产效率低下,部分地区甚至难以保障温饱。中央领导层面临巨大压力,亟需找到一条既能解决民生问题又不偏离社会主义道路的路径。陈云作为经济工作的核心人物,深入农村调研,目睹了农民的艰难处境。他在安徽、江苏等地走访时发现,集体化虽整合了资源,但农民的生产积极性被严重抑制,田间劳作往往流于形式。 陈云的提议源于对现实的深刻观察。他认为,集体化制度在理论上能集中力量,但实际操作中,管理不善导致效率低下。分田到户的核心是将土地分配给农户,由每家每户负责耕种,收获归己,以此激发农民的劳动热情。他在调研中注意到,部分地区尝试“责任田”后,粮食产量有所提升,这让他确信,分田到户可以在不改变土地所有制的前提下,快速提高农业生产力。陈云的建议直指问题根源,试图通过赋予农民更多自主权,打破集体化中的僵化模式,为农村经济注入活力。 毛泽东主席对这一提议持反对态度。他的立场基于对社会主义道路的坚定信念。集体化是新中国成立后,经过土地改革和合作化运动建立起来的制度,承载着社会主义的经济和政治理想。毛主席认为,分田到户虽然可能短期内增加粮食产量,但从长远看,会削弱集体经济的基础,分散国家资源,甚至可能导致贫富分化,重蹈资本主义覆辙。在他看来,集体化不仅是农业生产方式,更是国家集中力量办大事的保障,关系到工业化、国防建设和社会主义制度的稳定性。放弃集体化,可能动摇新中国来之不易的政治成果。 这场争论在中央会议上展开,双方各抒己见。陈云以详实的调研数据为依据,强调分田到户的现实效果,指出农民在集体劳动中缺乏激励,导致粮食产量难以突破。他提出,分田到户并非否定社会主义,而是调整生产关系以适应当前困境。毛主席则从战略高度出发,指出集体化是社会主义的核心,分散经营可能引发不可控的风险。他主张通过改进公社管理、加强思想政治教育来解决现有问题,而非改变制度方向。最终,毛主席的意见占上风,分田到户的提议未被采纳,集体化道路继续推进。 尽管1962年的提议未能实施,陈云的思路并未彻底沉寂。1978年,改革开放拉开序幕,安徽小岗村的农民自发尝试包产到户,将土地分到各户耕种。这一做法迅速提升了粮食产量,引起中央关注。邓小平敏锐地认识到其潜力,决定在更大范围内推广家庭联产承包责任制。到1980年代初,这一政策在全国铺开,农民的生产积极性空前高涨,农业生产迎来历史性突破。1984年,全国粮食总产量突破4亿吨,彻底摆脱了饥荒的威胁。陈云当年的建议,在新的历史条件下得以验证,成为中国农业改革的重要转折点。