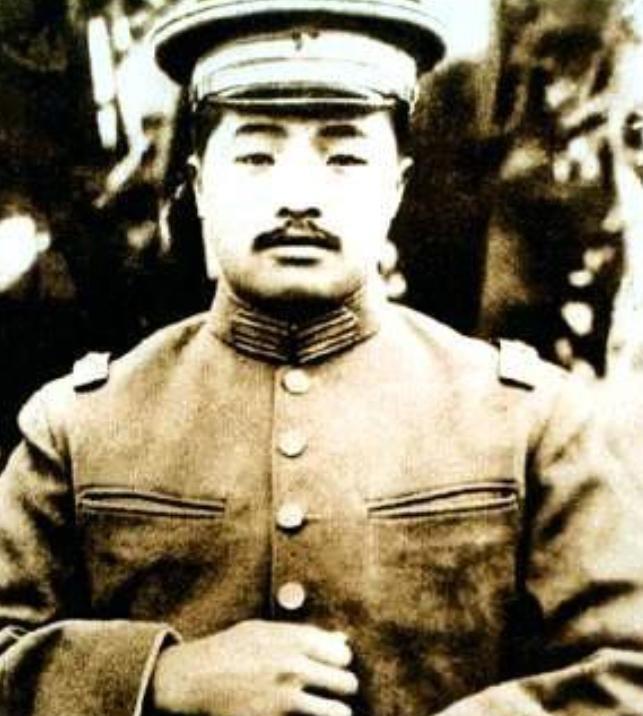

80年代周树槐看望一开国少将,突然大哭道:那件事,是我做得不对 “1985年初春,老李,我来看你了——对不起,那件事,是我做得不对!”病房的门还没完全推开,这句嗓音沙哑的话已经飘进来。李文清艰难地坐起身,伸手去扶那位同样颤抖的老人。空气里只剩呼吸声与压抑了半世纪的眼泪。 两位老人隔着不到一臂的距离,却像跨过两个时代。周树槐拄着拐杖,肩膀耸动,泪水滴在军大衣上。一旁的护士愣住——她只知道床上这位是开国少将,没想到来客竟是同样传奇的老红军。对话很短,情绪却汹涌:周树槐反复念着“我错了”,李文清喃喃答“都过去了”。 很多人不明白,这份歉意为何迟到了四十多年。事情要从1932年的一个野猪宴说起。那年春天,红四方面军在川鄂边境打了个漂亮仗,连队缴获一头肥猪。炊事班长周树槐心疼弟兄,先把猪下水煮了“垫垫牙缝”,准备晚上再给全连分肉。 “全连剃头就你先洗头?”排长李文清听说后火冒三丈。当夜,他集合全连训话,严厉批评炊事班私分战利品,随后下令对几名炊事兵施行体罚。事后回看,这种处理方式的确过猛——有人手重,把周树槐的腰椎生生打折。那声脆响夹杂着怒吼,打断的除了骨头,还有两位战友之间的信任。 战场上伤筋动骨不稀奇。可这一次,伤的偏偏是兄弟情。李文清第二天就去探望周树槐,低声说了句“对不住”,但周树槐躺在担架上,脸侧向墙壁,始终没吭声。从那以后,二人再无交集,仿佛这一页被撕掉。 时间倒回更早。1910年,李文清出生在湖北松滋李家河,无钱读书,常年务农。成年后为躲荒年,他去公安县做长工,却意外得知妻子被地主李学武霸占。愤懑、耻辱、无力交织,他索性跟随贺龙参加红军:“总要找个能伸冤的地方。” 在部队里,他把复仇的火焰化作钻研军事的动力。不到一年,连升班长、排长。1931年,部队回到松滋附近作战,他顺手点燃李学武的宅院,这桩私怨就此了解。可紧接着,房县一仗他重伤:弹片嵌在大腿骨,肠管流出腹腔,差点被当成烈士掩埋。贺龙偶然发现他还喘气,才把人抢回。半年后右眼也因炮皮击伤摘除。顽强、血性,是老战友对他的共同记忆。 再说周树槐。出身湖南湘潭贫寒人家,1930年入伍,因一手好厨艺被调进炊事班。枪林弹雨里,保住锅灶就是保住兵源,他这样解释自己的工作。按理讲,两人性格不同却都拼命,理应惺惺相惜,可那条猪下水硬生生把感情“煮”没了。 抗日战争、解放战争、渡江、进西南,他们都在前线,却再没握过手。新中国成立后,两人调入成都军区大院,相距不到二十米,一排树、一道篱笆,成了最冷的边界。有人感慨:昔日战场不怕死,如今却怕说一句“对不起”。 司令员黄新廷多次劝和。一次茶叙,他笑问周树槐:“别把老账背到会议桌上嘛。”周树槐抿着茶,不置可否。有意思的是,他却偷偷让儿子去打听李文清身体状况。嘴硬,心软,这是看客们的评价。 岁月不会停等任何人。进入80年代,李文清体内遗留的弹片引发感染,心脏、肾脏都亮红灯。军区医院下了病危通知。此刻周树槐已84岁,行动困难,他还是吩咐家人:“扶我去看看老李,无论如何要去。”1985年那个寒意未褪的清晨,他走过长长走廊,推门、落泪、道歉,一切都来得突然却又必然。 李文清没有再责怪对方,他只是握着周树槐的手说:“老伙计,你没错,咱们都没错,错在急脾气。”两位老兵像回到湘鄂边区的行军夜,拍掉彼此肩头的尘灰。短短十分钟,把半生的误会熔了个透。 两年后,周树槐病逝成都。李文清坚持拄拐去灵堂,默立良久。旁人劝他回去休息,他摆手:“让我再站会,他在前头等我呢。”1999年,李文清也离去,家属按嘱咐把两人遗像放在一起合影留存——笑得像重回军营。 许多读者问:“一条猪下水,值得吗?”这话李文清生前回答过:“打仗不是为了吃肉,但军纪比肉重要。”不过晚年他也谈起遗憾:“如果当时我能不那么急,也许不会耽误几十年的交情。”这句坦诚,像一封写给年轻人的信:纪律和情义并非此消彼长,方法不同,结果天差地别。 那天病房外的阳光并不耀眼,却足以照见岁月的褶皱。两位老兵终于明白,敌人早已不在,最难攻克的,是各自心里那道壕沟。弥合它,只需要一句并不复杂的“对不起”。