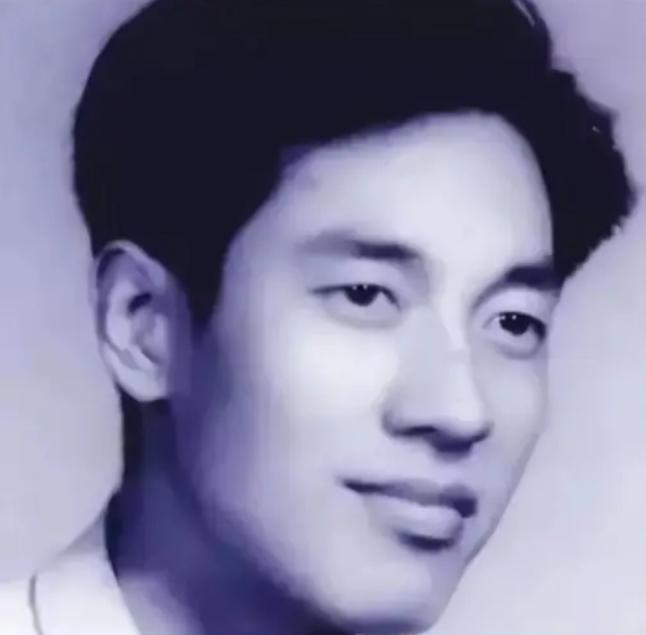

1988年,黄旭华在南海做深潜试验时,顺道回了趟家看望母亲,谁知95岁高龄的老母亲,望着30年未见的儿子,竟然说不出一句话来...... 骨肉重逢,本该是天大的喜事,为何却说不出话?而答案,要从这位儿子隐姓埋名的半生说起...... 他叫黄旭华,年轻时他跟母亲许诺,等革命胜利了,国家安定了,他要亲手造出最先进的船。 他一心想搞船舶工程,可时代并没给他这个机会,面对当时国际上的核讹诈,中国必须要有自己的核潜艇。 所以在1958年,技术过硬的黄旭华被一纸密令抽调,参与这项绝密任务,从此,他的人生彻底转向。 而临走那晚,父亲把祖传的怀表塞给他,叮嘱别耽误公家的事;母亲则默默往他包里塞了五双亲手做的布鞋,谁知这一别,竟是三十年。 在葫芦岛一片荒滩上,黄旭华和一群平均年龄不到三十岁的年轻人,开始了这项几乎不可能的任务。 当时要技术没技术,要资料没资料,国外更是严密封锁,怎么办?没有现成的,就自己造。 数不清的数据,他们用算盘一笔一笔地算;设备太重没法称,他们就用秤砣一点一点地量,这种“土法上马”的背后,是常人难以想象的付出。 后来为了验证一个关键数据,黄旭华曾带着馒头钻进一米多高的模型舱,猫着腰在里面待了整整52个小时,出来时膝盖早已血肉模糊。 对国家的忠,换来的却是对家人的“不孝”,三十年里,黄旭华与家人断了联系,妻子李世英不知道丈夫在哪,也不知道他在做什么,只能独自撑起一个家。 老家寄来一封封信,问他为什么不回家,他却因保密条例,回信只有寥寥数语,什么都不能说。 久而久之,在亲人眼里,黄旭华成了那个“不负责任”的家人,父亲生病、二哥临终,他都在攻克技术难关的节骨眼上,一次次缺席,这份愧疚,成了他心里一道过不去的坎。 不过,所有的付出终有回响,1970年,中国第一艘核潜艇“长征一号”成功下水,《人民日报》上那句“我国自行研制”,让毫不知情的妻子李世英对着报纸哭了一整夜,因为她隐约感觉到,丈夫的“失踪”与这件大事有关。 而这个秘密,直到1987年才算真正解开,一篇名为《赫赫而无名的人生》的文章,首次披露了中国核潜艇研制团队的幕后故事。 当95岁的母亲从杂志上得知,那个三十年不回家的儿子,原来是去为国家造核潜艇时,心头所有的埋怨和不解都烟消云散。 老人没多说什么,只是让侄女把文章仔仔细细读了三遍,第二天便把所有家人叫到跟前,严肃地叮嘱:“老三的事情,谁也不准再往外说,他在为国家做大事。” 母亲的理解,是无声的,也是最深沉的,后来黄旭华在日记里写道:“母亲问我这些年去哪了,我说在教书,她笑着点头,其实我知道她早就猜到了真相。” 而他的妻子李世英,直到1988年深潜试验前,才第一次被丈夫带去参观潜艇,当时的黄旭华指着艇内泛黄的图纸,平静地说:“这些数据,都是我算的。” 积压多年的委屈和疑问,在那一刻终于有了答案,李世英后来回忆:“那天我才明白,他这些年不是在躲着我们。” 几十年弹指一挥间,2019年,人民大会堂里,96岁的黄旭华颤巍巍地弯下腰,接受共和国勋章。 这一幕,让电视机前的揭阳老乡想起了六十多年前,那个年轻的技术员也曾这样弯着腰,在祠堂里耐心地教乡亲们修理抽水机,为国为民的初心,他从未改变。 而如今,中国的核潜艇技术早已跻身世界前列,这位老人依旧心系事业,常常告诫年轻一辈的科研人员,要“耐得住寂寞,经得起考验”。 这句话听起来朴实,却是他用半生写下的注脚,一个人的销声匿迹,换来一个国家的战略底气,这笔账,历史记得最清楚。 那么对我们普通人来说,这种精神又意味着什么?或许不是每个人都要去铸造国之重器,但守住自己的岗位,踏踏实实做好手里的事,同样是在为这个时代贡献自己的力量。 【信源】黄旭华:埋名三十载铸就深潜重器.科技日报