1949年,18军副参谋长率部运粮时,被大批土匪包围,血战一夜后,他却给上级发报:“不需要派兵支援,只要送几顶蚊帐就行!”

1950年7月,贵州雷公山崎岖的山路上,一辆运粮车艰难前行。

车上坐着18军副参谋长匡斌,此行是前往黔东南雷山县视察。

随行护卫仅一个警卫班。

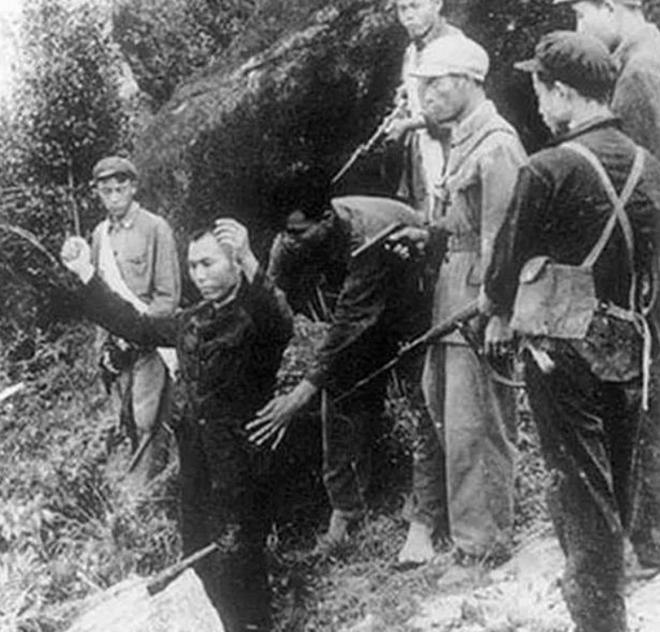

当时贵州虽已解放,但匪患猖獗,尤其针对我军粮道,土匪频繁袭扰,妄图“困死”解放军。

汽车驶入一段林木茂密的山路时,突被路中枯树拦住。

警卫班长小陈心知不妙。

果然,山坡两侧传来喊声:“留下粮食放你们走!不然别怪我们不客气!”

小陈反应极快,循声一枪,喊话者应声倒地。

枪声如同信号,两侧山坡顿时枪声大作,子弹如雨点般倾泻。

匡斌迅速判断,听枪声规模,土匪恐有上千之众。

敌众我寡,突围无望,固守待援是唯一选择。

匡斌果断下令:“跳车!抢占右边高地!”

战士们迅速行动,冒着弹雨冲向附近一处未被土匪控制的山头。

刚站稳脚跟,几股土匪便围拢上来,将山头团团围住。

匡斌立即命令报务员发报求援。

关键时刻电台发生故障,无法发出信号。

报务员急得满头大汗:“参谋长,电台坏了!”

匡斌沉稳安抚:“别慌,仔细检查。我们弹药充足,能坚持。”

夜幕降临,枪声渐稀。

土匪留下少数监视哨,大部队撤至附近山坳休整、吃饭,准备趁夜色偷袭。

月上中天,土匪酒足饭饱,借着夜色掩护,悄无声息地向山头摸来。

山上异常安静。

接近阵地时,匪首呵斥犹豫的手下:“怕什么!他们想不到我们会摸上来!冲上去,半小时解决战斗!”

就在土匪即将得手之际,匡斌一声令下,战士们猛然开火,冲锋枪喷吐火舌,手榴弹在敌群中炸开。

毫无防备的土匪顿时乱作一团,丢下几十具尸体仓皇溃退。

此战,土匪伤亡数百,士气大挫。

翌日清晨,山头气氛凝重。战士们知道,白天的恶战在所难免。

匡斌内心同样忧虑:部队携带的干粮饮水有限,而土匪有后方补给,久拖不利。

派人突围求援?

路途遥远,往返耗时,远水难救近火。

就在一筹莫展之际,报务员传来好消息:电台奇迹般修好了!报务员激动地问:“参谋长,电文怎么发?”

匡斌略一沉吟,下达了令人意外的指令:“电告上级:我部遭土匪围攻,数次击退敌进攻。现急需蚊帐若干,请速设法送达。增援部队可稍缓。”

报务员愣住了。

被上千土匪围困,命悬一线,参谋长不急着要援兵,反而要蚊帐?

这简直匪夷所思!

但他还是忠实执行了命令。

匡斌的决策自有其深意。

他深知,最近的援军驻地距离遥远,调动部队前来解围,耗时漫长且易遭伏击。

而蚊帐,看似无关紧要,却是破解当前僵局的关键。

贵州山区,尤其雷公山一带,盛夏蚊虫肆虐,毒性大,叮咬后奇痒难忍,极易引发疾病。

土匪虽凶悍,同样深受其苦。

连续三天的围困与战斗,双方都疲惫不堪,蚊虫的折磨更让土匪苦不堪言。

若能给我军战士送上蚊帐,不仅能保障战士健康,维持战斗力,更能对缺医少药、同样被蚊虫困扰的土匪形成巨大的心理震慑和实际困扰。

当崭新的蚊帐分发到战士们手中时,士气大振。

而山下的土匪很快发现了这一变化。

他们看到山头阵地上支起了蚊帐,想到自己仍要忍受蚊虫叮咬的痛苦,加之连日进攻受挫,伤亡不小,士气愈发低落。

蚊虫的袭扰、战斗的失利、对手的从容,让土匪头目意识到,继续围困下去,不仅难以消灭这股顽强的解放军,自己反而可能被拖垮。

僵持到第三天,土匪终于支撑不住,在怨声载道中撤围而去。

匡斌在危急关头,能跳出常规思维,洞察敌我双方痛点,以“蚊帐”这一特殊需求为突破口,不仅解决了部队的实际困难,更打击了敌人的士气,堪称战场急智的典范。

这场“蚊帐解围”的传奇,也成为我军指挥员临危不乱、智勇双全的生动写照。