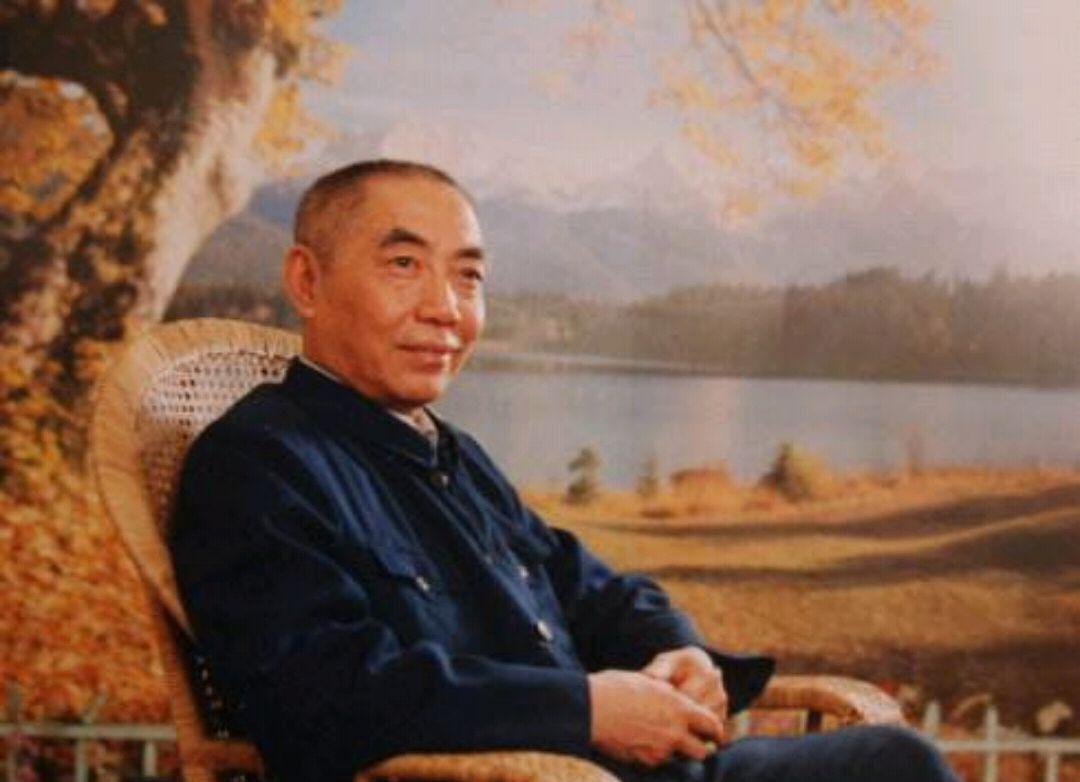

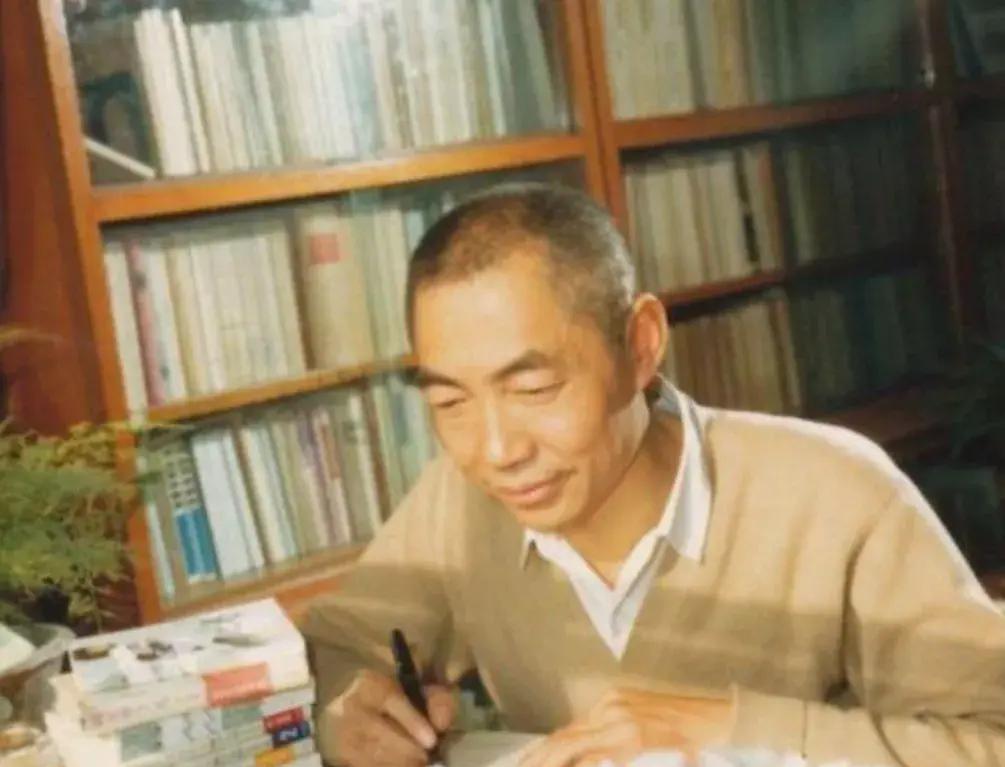

著名作家浩然是如何评价样板戏的?从公开表达和创作实践来看,浩然在特定历史阶段对样板戏的 “革命叙事” 框架曾表现出一定程度的认同。他的代表作《艳阳天》《金光大道》与样板戏在创作主旨上有共通之处 —— 均以阶级斗争为主线,塑造理想化的工农兵形象,强调集体主义价值观。这种创作取向使得他在表面上与样板戏的意识形态要求保持一致,甚至在一些场合肯定样板戏 “服务工农兵” 的创作方向,认为其打破了传统文艺的贵族化倾向,让普通群众成为文艺作品的主角。 但深入分析会发现,浩然的认同中潜藏着对艺术规律的本能坚守。他曾在访谈中隐晦提及,样板戏 “模式化的人物塑造让故事少了些烟火气”,这与他注重 “写出农村的真实滋味” 的创作追求形成微妙反差。浩然笔下的乡村虽也有阶级斗争的张力,却始终保留着对土地、亲情、民俗的细腻描摹,比如《艳阳天》中对麦收场景的工笔刻画、对农民日常生活智慧的展现,这些 “生活细节” 恰恰是样板戏为突出 “高大上” 英雄而刻意淡化的部分。这种差异暗示着,他对样板戏过度政治化、模式化的创作套路可能存在内心的保留,只是在特定时代语境下难以直白表达。 在特定的历史时期,革命样板戏曾以其独特的姿态活跃于文艺舞台,对当时的社会文化产生了深远影响。革命样板戏里的人物虽然都来源于现实生活,却通过独特的创作手法,呈现出一种近乎 “无性” 的状态,不仅英雄人物清心寡欲,反面人物的感情生活也被刻意隐匿。这种现象背后,有着复杂的社会、政治和文化因素,值得深入探究。 以《沙家浜》和《智取威虎山》为例,原先《沙家浜》中胡传魁结婚有 “闹喜堂” 的情节,充满了生活气息,却在后期删改过程中被删除。而《林海雪原》原有的革命军人之间的爱情故事,到了样板戏《智取威虎山》这里,情爱的情节与人物全部被剔除,革命人物变得更加 “严肃”。 革命样板戏里的主角几乎都是无婚之人。比如《红灯记》中的李玉和、李铁梅和李奶奶,他们通过革命组成了家庭,“咱们祖孙三代人本不是一家人啊”,却因共同的革命目标紧密相连。唯一已婚的阿庆嫂,丈夫还被派出去 “跑单帮”。 在革命样板戏中,女性形象的塑造呈现出明显的异化特征。她们虽然被塑造为革命女性,但却失去了许多女性特征,成为了阶级政治的工具和男性决定的符号。在这些作品中,女性的阶级以及政治身份远远大于她们的性别身份,并且身上多显现出男性特征。从单纯艺术塑造的角度审视,革命样板戏中所有女性形象的塑造都是失败的,无论是身体上还是心理上都难以找到女性的痕迹。像李铁梅、阿庆嫂、喜儿、吴清华、方海珍、小常宝、李奶奶、沙奶奶、崔大娘等等,无论她们在剧中的角色是女儿还是母亲、是党员还是群众、是家奴还是猎户,本质上都是被异化了的女性,这是革命样板戏中女性人物最为显著的特征。 以《智取威虎山》中的小常宝为例,她最初是以一个不会说话的男孩形象出现的。座山雕杀害了小常宝的祖母,逼死了她的母亲,这一系列的打击导致了她的性别异化。在这种情况下,小常宝选择以男孩的形象来保护自己,直到杨子荣带领的剿匪团成功剿灭土匪后,她才恢复到女儿装扮。男儿装的小常宝和《红灯记》中的李铁梅装扮相似,都梳着一条长辫,穿着大红色上衣,表情单一,眉眼间透着 “咬牙切齿” 的狠劲,毫无女孩子的柔情。 再看《海港》中的方海珍,她完全是按照男性的标准来创作的。方海珍聪明勇敢,关键时刻能够掌控全局,时刻为社会主义建设保驾护航。她的扮相极为简单,表情坚毅,留着干练的短发,眼神坚定,肩膀上还搭着一块白毛巾。这身装扮多是田间劳作男性的穿着,尤其是肩膀上的白毛巾颇具意味。这样的设置,一方面显示了其男性化的角色设定,另一方面也展现了她亲民的形象。作为党员干部,她能跟普通劳苦大众一样下地干活,穿着朴素,深受广大人民群众喜爱。 从更宏观的角度来看,革命样板戏中的禁欲主义和女性异化现象,是特定历史时期政治、文化等多种因素相互作用的结果。在当时的社会环境中,政治被视为最大的善良,一切都要围绕政治目的展开。革命样板戏作为一种重要的文艺形式,不可避免地要为政治服务。 禁欲主义的呈现,有助于塑造纯粹的革命形象,使人物更加专注于革命事业,避免所谓的 “儿女情长” 干扰革命意志。而女性异化则是在强调阶级斗争和革命力量的背景下,将女性纳入到统一的革命话语体系中,淡化其性别差异,突出其作为革命力量的一面。然而,这种创作方式在一定程度上牺牲了人物的丰富性和艺术的多元性。文艺作品本应通过展现丰富的人性和情感来打动人心,但革命样板戏中的人物却被抽象为政治符号,缺乏生活情趣和私人感情,难以引发观众内心深处的共鸣。