中原突围损失惨重,很多干部意见很大,认为得不偿失。华野司令员陈毅专门给原中原局干部开了个会,他很形象地讲到:“蒋介石有张床摆在武汉,你李先念站在旁边,人家睡不着觉嘛!这一仗必定要打。” 1947年秋,从血与火的中原突围中走出来的第12纵队官兵们心情复杂。面对巨大的伤亡代价,许多干部开始质疑这场战役的价值。就在士气低落、人心涣散的关键时刻,华东野战军司令员陈毅专程赶到河南淮阳,用一个生动的比喻为这些迷茫的战士们答疑解惑。 1946年6月,中原突围打响了解放战争的第一枪。这场震惊中外的战略转移,让5万中原将士在30万国民党军队的围追堵截下成功突围。但代价也相当惨重,部队减员严重,根据地丢失,许多经历过这场突围的干部战士对战役的意义产生了深深的怀疑。 当时不少人认为中原突围是失败的,甚至有人说这是第二个"皖南事变"。原中原军区的部队在1947年被改编为晋冀鲁豫野战军第12纵队,但部队上下普遍情绪不高,牢骚满腹。一些干部战士互相指责、互相埋怨,团结受到严重影响。 陈毅作为华东野战军司令员,深知思想统一的重要性。他本身就是新四军的老首长,对中原地区的战略价值有着深刻的认识。1947年9月,当李先念向他汇报第12纵队存在的思想问题时,陈毅立即意识到必须解决这个关键问题。 10月初,在河南淮阳东部地区,陈毅专门召开了一次针对原中原局干部的重要会议。面对这些从艰苦突围中走出来的指战员,陈毅没有空洞的政治说教,而是用最朴实的语言和最生动的比喻来解释中原突围的战略意义。 陈毅形象地说:"抗战时期,新四军5师长期处于战略孤立的地位。日本一投降,蒋介石要来抢桃子,这是定了的。人家有张床摆在武汉,你李先念站在旁边,人家睡不着觉嘛!这一仗必定要打,你们必须突围,这也是定了的。" 这个床边站人的比喻一下子就抓住了要害。武汉作为华中重镇,对国民党来说确实是战略要地,而中原军区的存在就像是卧榻之侧有他人鼾睡,让蒋介石如坐针毡。陈毅继续解释说,中原军区在武汉外围形成了一个拳头,把国民党军很大一部分兵力吸引在中原,阻滞了国民党军队进军华东、华北各个战场,为战略全局争取了时间。 陈毅进一步分析了当时的敌我态势。正当其他解放区的部队可以放手发展的时候,中原的部队却受着蒋介石30万大军的包围。30万对6万,敌我对比是5比1,这种情况下要想扭转局面确实困难重重。但正是这种艰难的战略坚持,为全国战局创造了有利条件。 中原突围钳制了国民党30多个师旅的兵力,有力策应了其他解放区作战,特别是使华北、华中主力度过敌人进攻最困难的时期。这种战略牵制作用是无法用简单的得失来衡量的。 谈到部队损失和干部中存在的失败情绪时,陈毅话锋一转,充满深情地说:"中原军区部队作了这么艰苦的战略转移,完成了这么重大的战略任务,难道还不是英雄?经过中原突围的同志,是筛子精选过的,都是党的宝贵财富。你们每个人都是一颗种子,南下以后,一个人能发展成一个大队,一个战士将来要带一个排、一个连。" 这番话如醍醐灌顶,让在场的干部们重新认识了自己经历的这场艰苦战役。他们开始明白,中原突围虽然付出了巨大代价,但从全国战略角度来看,这是一场具有重大意义的胜利。 陈毅的讲话极大地鼓舞了第12纵队指战员的士气。经过思想动员,这支部队重新焕发了战斗热情。11月,李先念率第12纵队抵达河南光山,与刘邓大军会师,参与了重建大别山根据地的斗争。在大别山区,第12纵队与其他兄弟部队密切配合,在极其艰苦的条件下开展根据地建设工作,为解放战争的最终胜利做出了重要贡献。 1947年12月,党中央正式对中原突围作出结论,刘少奇代表中央对原中原局领导路线予以肯定,认为突围的损失代价,就如同取得胜利的战斗也要付出伤亡一样,都是光荣的。1948年1月,毛主席也致电表示同意这个结论。 毛泽东在《三个月总结》中高度评价中原突围:"我中原解放军以无比毅力克服艰难困苦,除一部转入老解放区外,主力在陕南、鄂西两区,创建了两个游击根据地。这些都极大地援助了和正在继续援助着老解放区的作战,并对今后长期战争起了极大的推进作用。" 历史证明,中原突围确实具有重大的战略意义。它不仅标志着解放战争的正式开始,更重要的是通过战略牵制为全国解放战争的胜利创造了有利条件。陈毅在淮阳的那次讲话,用朴实生动的语言为迷茫的战士们指明了方向,体现了一位杰出军事家的政治智慧和战略眼光。 陈毅的"床边站人"比喻至今读来仍觉生动传神,它不仅化解了当时第12纵队的思想包袱,更为我们理解中原突围的历史价值提供了独特视角。你觉得在重大历史转折关头,这种形象化的思想工作方式对统一认识有多重要?欢迎在评论区分享你的看法。

老张

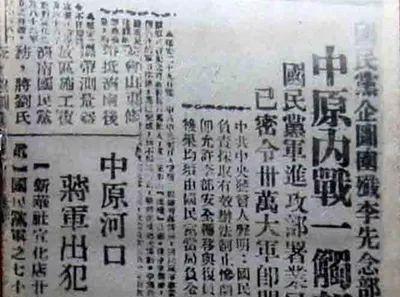

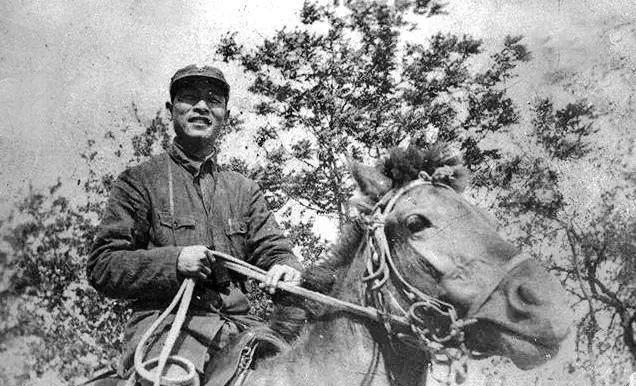

陈老总确实更像政委!