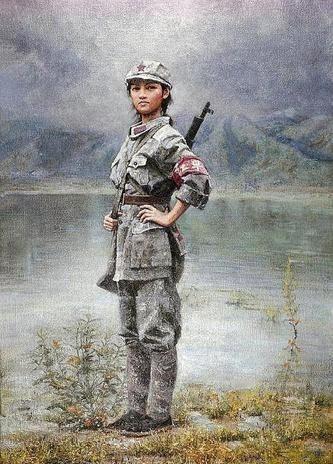

1936年,马家军要枪毙一个12岁的小红军。谁料,小红军说:“你们用大刀砍死我吧,留下一颗子弹打日本人!”就是这句话,竟然保住了小红军的命。

那年寒冬,西北的风裹着沙砾刮得人脸生疼,十二岁的张金龙蜷缩在老猎户家的土炕上,大腿的枪伤还在渗血,纱布下结了一层暗红的痂。

这孩子瘦得脱了形,颧骨高高凸起,唯独那双眼睛亮得吓人,像雪夜里不肯熄灭的火星。

老猎户用熬好的草药替他换药时,他牙关咬得咯咯响,愣是没哼一声。

老人抹着泪念叨:“娃娃,若是有人问起,千万别说你是红军。”窗外马家军的马蹄声时远时近,土墙上挂的猎枪跟着微微震颤。

张金龙记得加入红军那天的太阳,队伍路过村子时,战士们帮老乡挑水劈柴,有个小战士把最后半块馍掰给饿得直哭的娃娃。

他追着队伍跑了三里地,首长摸着他硌手的肩膀叹气:“还没枪高呢!”

可当他掀开衣襟露出肋骨上被地主家丁抽出的鞭痕,炊事班的老赵一把将他搂进怀里。

从那以后,行军锅成了他的摇篮,战友们的绑腿布给他当襁褓,他学会的第一个字是政治教员在沙地上划的“赤”,那是红军的魂。

马家军闯进来那日,灶台上的玉米糊正冒着热气,军官用刺刀挑起床头的红军帽,帽檐的弹孔还沾着祁连山的雪。

老猎户扑上去护孩子的动作比年轻时打狼还快,却被枪托砸得踉跄,张金龙突然想起过草地时,指导员为救陷进沼泽的宣传员,自己沉下去前还笑着喊“别怕”。

他瘸着腿挣开搀扶,把帽子往头上一扣:“老子是红三十军的兵!”这句话让屋里瞬间死寂,马家军的士兵你看我我看你,他们见过被砍头的红军政委至死都在笑,却没见过枪口抵额还惦记打日本人的娃娃。

刑场设在村口的晒谷场,枯树上落着几只乌鸦,军官的手枪栓拉得哗啦响,张金龙却盯着远处山梁发呆。

他想起去年冬天,部队在渭河边截获日军侦察兵的地图,上面标满了要炸的粮仓和学校,指导员说日本人连娃娃都不放过,南京城外的长江水都被染红了。

此刻刺骨的北风刮在脸上,他反而挺直了脊梁:“砍头痛快些,子弹留着打东洋鬼子!”

围观的村民中有人开始抽泣,拿枪的士兵手指在扳机上发抖,军官突然暴怒地踹翻木凳,却转身对副官吼:“把这小赤匪扔回山里去!”

活下来的张金龙后来成了八路军侦察连长,1942年在太行山用一颗子弹穿透了日军中队长的眉心。

而那个放他的马家军军官,三年后带着整个骑兵排在绥远投了抗日义勇军,当国仇家恨摆在面前,曾经的死敌也会在民族大义前低头。

活下来的老猎户直到解放后还在念叨,说那孩子被带走时,枯死的胡杨树上突然飞起一群灰鸽子,像极了少年眼里不灭的光。