1946年,地下党前往指定地点与人接头时,突然看到来人是国军中将,大惊之下脱口而出:“父亲,您怎么在这呢?”

站在他面前的“同志”,赫然是穿着便服、身为国民党陆军中将的父亲——吴仲禧。

吴群敢的脑子“嗡”一声炸开了锅,那个整天穿着笔挺国军军装、位高权重的父亲,竟然是自己的地下党接头人?他第一反应是完了!

肯定是介绍他重新联系上组织的王绍鏊先生泄露了身份,把秘密捅给了父亲。

巨大的恐惧攫住了他,空气仿佛凝固了。

可更让他目瞪口呆的是,父亲那双熟悉的眼眸里,短暂震惊过后,竟迅速恢复了沉静,没有质问,没有愤怒,只是按部就班地完成了情报交接,随后像真正的同志分别一样,转身隐入黑暗。

这离奇一幕,根子埋在父子俩截然不同又惊人相似的觉醒路上。

吴群敢出身显赫,父亲是国民党高级将领。

外人眼里含着金汤匙长大的少爷,却偏偏看不惯灯红酒绿。

还在广东韶关仲元中学读书时,他就被学校图书馆里一本封面不起眼的书死死抓住了心,美国记者斯诺写的《西行漫记》。

这本书像一道闪电,劈开了国民党严密封锁的信息茧房,让陕北那个朝气蓬勃、官兵同甘共苦的“赤色世界”首次真实地呈现在一个南方少年面前。

他被里面描述的红军爬雪山过草地的坚韧、窑洞里毛主席的侃侃而谈深深地震撼了,一本书反反复复看,借超期被催还了都舍不得放手。

这个“书呆子”举动,意外打开了一扇门。

当时仲元中学的党支部书记刘渥丹敏锐地注意到这个沉迷进步书籍的阔少爷。

几番试探考察,吴群敢内心喷薄的理想火焰藏不住了。

1941年,经刘渥丹介绍,18岁的吴群敢秘密加入中国共产党,开始地下工作。

命运弄人,不久后父亲工作调动,举家迁往上海。

兵荒马乱年代,这一迁,他跟组织彻底失去了联系。

吴群敢急得像热锅上的蚂蚁,但他牢牢记着刘渥丹的嘱咐:组织自有安排,绝不能莽撞找人暴露自己。

这一忍就是整整三年!直到1946年,他决定曲线行动,加入了有一定进步色彩的民盟组织,并借此结识了父亲的老友,著名爱国民主人士王绍鏊。

一次推心置腹的谈话中,吴群敢委婉表达了不满民盟组织松散,渴望更“严密”的组织。

老练的王绍鏊立刻听懂了弦外之音,没多久,在王绍鏊这位“神秘桥梁”的牵线下,吴群敢欣喜若狂地重新接上了组织的线,并发誓对父亲守口如瓶。

哪曾想,他接到的第一个秘密接头任务,兜兜转转碰上了老子!

吴群敢更不知道的是,当他还在为那本《西行漫记》热血沸腾时,他的父亲吴仲禧中将,早已在民族存亡的关键时刻做出了人生最重要的选择。

时间推回1937年卢沟桥炮响,山河破碎。目睹国民党高层腐化和抗战不力的现状,深明大义的吴仲禧内心充满了苦闷和焦虑。

正是同一个人,王绍鏊,这位中共秘密党员,看透了吴仲禧的忠义本色,在民族最危急的关头,成功引导他于1937年秘密加入中国共产党。

一个身居国民党军队高位的将领,从此成为我党插入敌人心脏的隐秘尖刀,比儿子入党还要早上四年!

父子俩在共同理想的不同战线上,各自潜伏,默默为同一个信念燃烧。

那晚石破天惊的街头偶遇后,组织掌握到这个惊人巧合。

还有什么比“父子”关系更完美的掩护?组织迅速指定吴群敢为父亲吴仲禧的唯一联络员。

从此,国民党高级将领的家中,上演了真实版“无间道”。

吴仲禧中将经常“出差”,实质是利用身份便利搜集核心军事情报。

儿子吴群敢则成了最便捷的传声筒。外人看来,顶多是儿子孝顺,常去拜见威严的父亲。

谁能想到饭桌边的闲聊、书房里的对话,传递的是左右战局的关键信息?

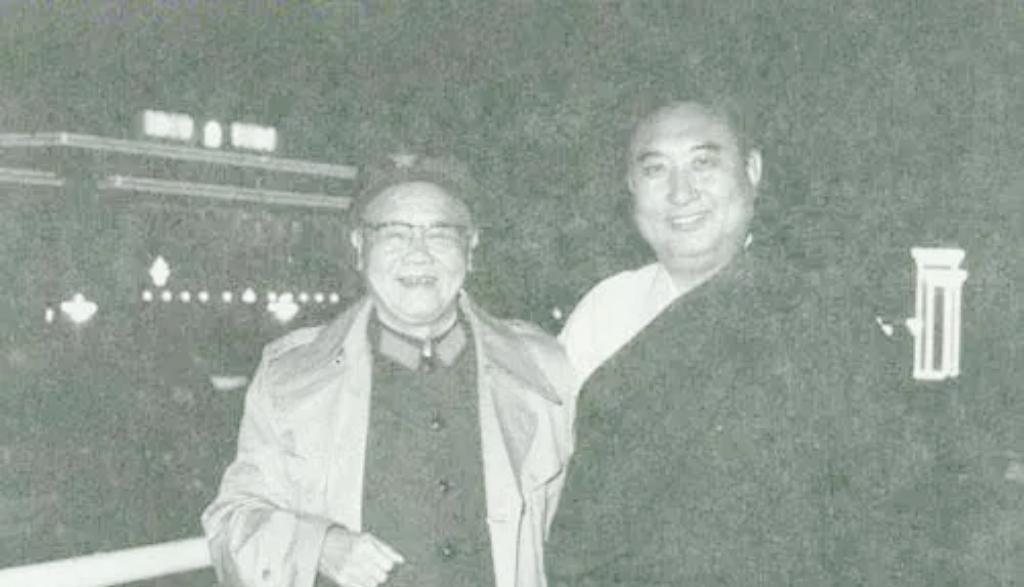

这对特殊的“革命父子档”,在无形的战线上配合得天衣无缝,默默为解放战争的胜利立下不可磨灭的功勋。

但吴群敢心底埋着一个直到晚年也没彻底弄清楚的小疑问:爹是搞情报的源头,我是中间的交通员,按说该我向他汇报,可爹的党内资历又比我老得多...我俩到底谁该听谁的?

这温馨的“小纠结”,恰恰成为那个烽火年代里,革命家庭隐秘而伟大的最好注脚。

它映照出的是信仰高于血缘,理想穿透阵营的伟大力量。

一对国民党高官家庭中的父子,为了心中的光明,甘愿化身暗夜中的双星,相互辉映,最终一同融入了新中国的壮丽曙光。

zhn_wang

从未听说过这父子俩,这么传奇的经历,拍成电视剧会不会爆?