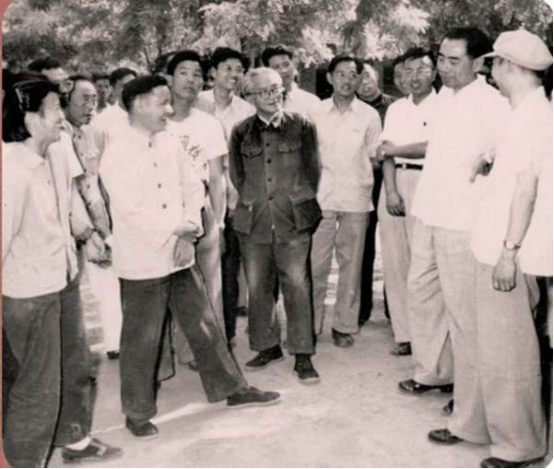

1959年5月28日,周总理到自己的母校南开大学视察的时候,当周总理来到学校食堂,不巧的是饭点已过,食堂的员工们正在收拾碗筷,打扫卫生,只有一些剩饭剩菜。

1959年5月28日中午,南开大学食堂里发生了一件让炊事员们至今难忘的事,正在收拾剩菜的工作人员突然发现,周恩来总理竟然出现在厨房里,婉拒了校方的接待安排。

总理径直走到装剩菜的桶边,指着窝窝头问价格,得知两分钱一个后,他掏出四分钱买了两个,又花五分钱要了萝卜,两分钱买了咸菜,就着米饭吃得很香。

陪同人员急得直搓手,觉得这样招待总理太简陋了,但周总理却笑着摆手说:“我就爱吃萝卜,这样挺好。”这句话绝非客套,而是他真实饮食习惯的写照。

据总理身边的厨师桂焕云回忆,萝卜在周总理饭桌上出现的频率确实比肉类还高,即使在国务院的正式会议上,工作餐也严格按照“四菜一汤”的标准,其中萝卜丝、腌萝卜几乎是固定搭配。

三年困难时期,总理的饮食更加简朴,他要求厨师把萝卜切成细丝,拌上盐当作“荤菜”,国务院机关事务管理局保存的1962年伙食账本显示,萝卜干0.15元、腌萝卜0.08元这样的记录频繁出现。

更有意思的是总理出访时行李箱里总要装上天津萝卜,1970年访问朝鲜时,他特意将一公斤天津青萝卜种子作为礼品赠送给朝鲜朋友,希望能在朝鲜推广种植。

1959年6月,总理视察岗南水库时又演了一出“萝卜戏”,当地干部悄悄为他准备了鲜鱼招待,总理当场沉下脸问:“民工能吃上鱼吗?”最后他和工人们一样啃着棒子面饼子就萝卜片。

总理还亲自掀开民工食堂的菜锅舀了勺汤,确认汤里漂着油花才放心,吃完后他连连称赞“真香”,这种“味觉同步”让在场的工人们深受感动。

这种饮食选择甚至影响到外交场合,1963年招待加纳总统恩克鲁玛时,总理特意让厨房准备萝卜糕,说“非洲朋友喜欢爽口食物”,当外宾得知这是中国领导人的日常食品时,在回忆录中写道深受感动。

总理的节俭不仅体现在萝卜上,更体现在用餐的每个细节里,身边工作人员回忆,他吃饭时掉在桌上的饭粒都要捡起来吃掉,碗底的汤汁要用菜叶抹干净后连菜叶一起吃掉。

1973年在杭州楼外楼用餐时,总理坚持要按市价付餐费,服务员说已经结过账了,他仍然掏钱补足差价,前后付了三次钱才满意,这件事后来被浙江省档案馆保存的原始票据所证实。

即使在生病住院期间,总理仍然保持着这些习惯,医护人员在值班记录中提到,即便吞咽困难,他还是坚持要喝萝卜汤,笑着说“这是老百姓的当家菜”。

总理的睡衣上有73个补丁,这件衣物现在陈列在中国历史博物馆里,他拒绝更换进口轿车,拒绝修缮西花厅的房屋,但对于萝卜这样的普通蔬菜却格外钟爱。

厨师安振常在回忆录中透露了一个细节:总理常对他说,“群众吃什么,我就吃什么,萝卜便宜又有营养,多好的东西。”这句朴实的话道出了他饮食选择背后的深层考虑。

如今在南开大学校史馆里,那个1959年装窝窝头的搪瓷桶被复制陈列,校方负责人在接受采访时说:“总理用这顿简单的午餐给所有人上了一课。”

在天津辛口镇,这个沙窝萝卜的原产地,村民们至今还记得总理对萝卜的偏爱,每年萝卜收获季节,当地都会举办品鉴活动,纪念总理当年赠送萝卜种子给朝鲜的往事。

有人说总理爱吃萝卜是因为延安时期养成的习惯,也有人说这体现了他的节俭品格,但从更深层次看,这种饮食方式其实是他“与人民同甘共苦”理念的具体实践。

国务院的老同志回忆,总理制定工作餐标准时特别强调不能搞特殊化,他常说:“我们是人民的勤务员,不能搞特权,要和老百姓一样过日子。”

从南开食堂的窝窝头到国礼萝卜种子,从岗南水库的民工餐到楼外楼的三次付费,这些看似微不足道的细节,构成了一位人民公仆最真实的生活写照。

萝卜虽小,却承载着一个时代领导人的品格风范,在那个物质匮乏的年代,这种朴素的饮食选择不仅仅是个人习惯,更是一种政治态度和人生哲学的体现。

总理曾经说过:“我们中国人有一句话,'民以食为天'。但领导者要时刻想着老百姓的餐桌,不能忘记自己从哪里来。”这句话或许最好地解释了他与萝卜的“情缘”。

六十多年过去了,这些关于萝卜的故事依然在人们中间流传,它们提醒着每一个人,真正的伟大往往藏在最平凡的细节里,而一个人的品格也往往体现在最普通的选择中。