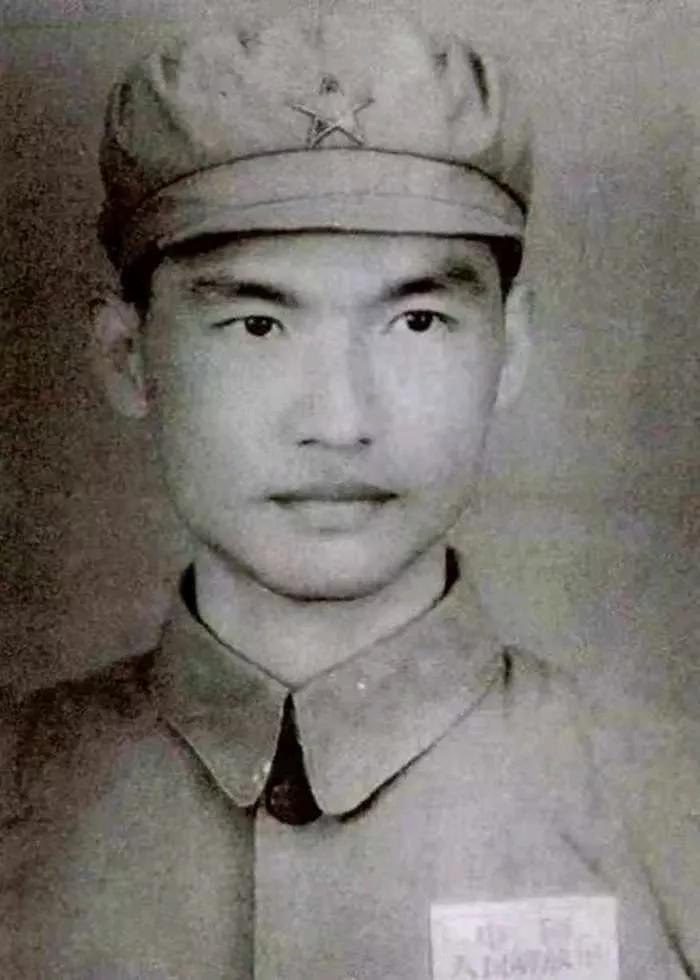

1951年,在滕县保卫战中与日寇血战壮烈牺牲的抗日爱国名将王铭章的二夫人叶亚华在镇反运动中被定下国民党反动军阀小老婆、大地主女儿、四川大学毕业的臭知识分子、国民党反动派余孽、国民党潜伏下来的反动派特务五宗罪,受到了严重的批斗。

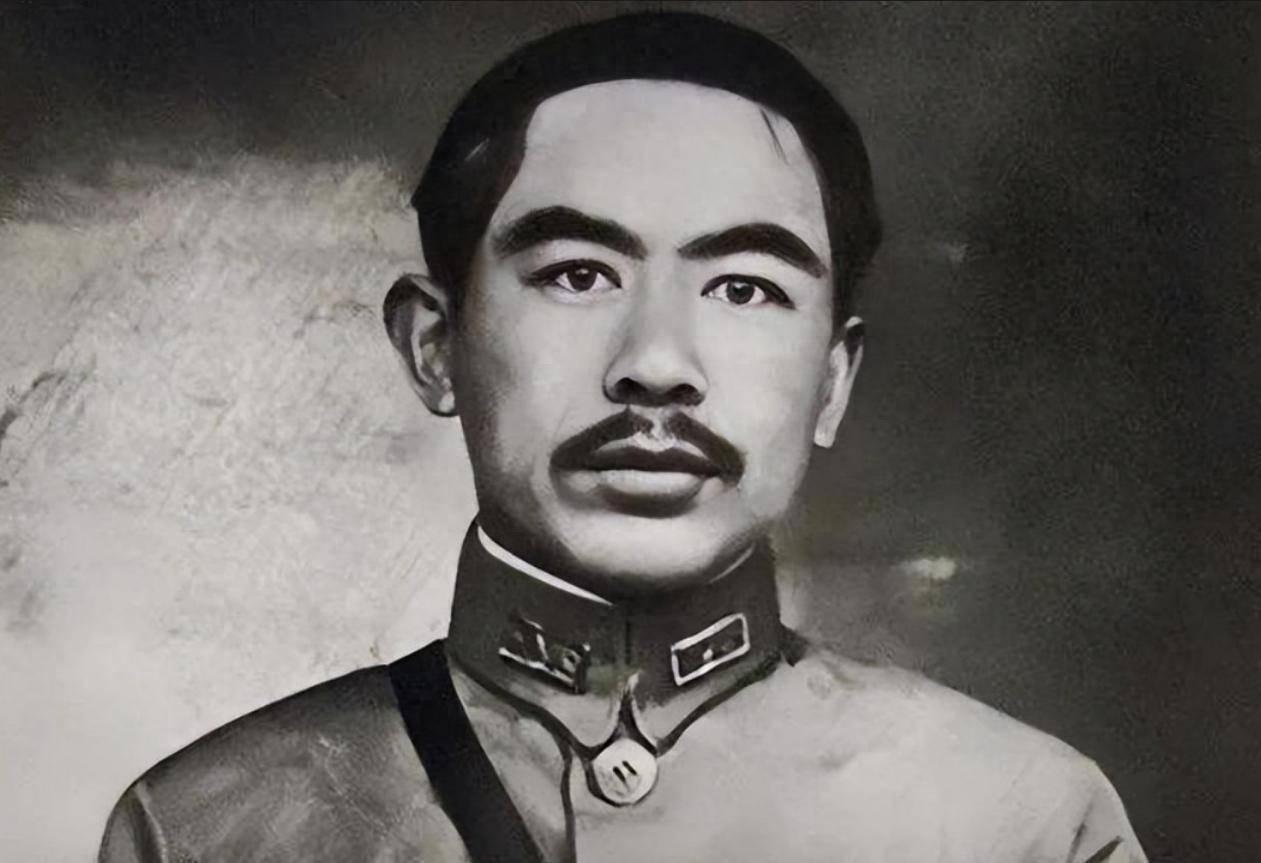

在1937年卢沟桥炮响那晚,王铭章从成都少城公园的茶桌边猛地站起,青瓷盖碗磕出一道裂痕。

此时这位刚升任122师师长的川军将领,临走前只对怀孕的妻子叶亚华说了句,校场点兵,今晚开拔。

而叶亚华记得丈夫总爱念叨滕县老家门楣上“忠孝传家”的匾额。

之后王铭章带着三千川军子弟兵北上前,把全部积蓄十二万大洋塞给她,要是回不来,这笔钱得办所学校,四川娃儿不能当睁眼瞎。

那时她不知道,这笔钱日后会变成铭章中学的砖瓦,也会成为压垮她的催命符。

战斗打得太惨烈了,守军只有三千人,装备简陋,每个人手里只有几个手榴弹。

无奈之下王铭章挨家挨户点火炉,指挥工匠们赶做土制炸弹。

在1938年3月的滕县城墙下,守军的土制炸弹是用铁锅碎片和辣椒面现熬的。

而王铭章把师部设在被炸塌半边的民房里,据勤务兵后来回忆,他说师长总蹲在墙角写日记,有天突然笑着指天上日军飞机,看,像不像老家祠堂飞的纸钱?

直到最后那夜,王铭章用钢笔戳着地图对参谋吼,再守12小时!

此时的台儿庄的伏击圈就差这口气!

一直撑到凌晨东门失守时,只见他抓起中正步枪步伐坚定的冲进巷战,直至之后身中七弹倒下前,还攥着撕碎的《金刚经》,因为那是叶亚华塞在他贴身口袋里的。

这四天死守的时间,为台儿庄的部队布下伏击圈争取了宝贵时间,也让后面的台儿庄大捷成为可能。

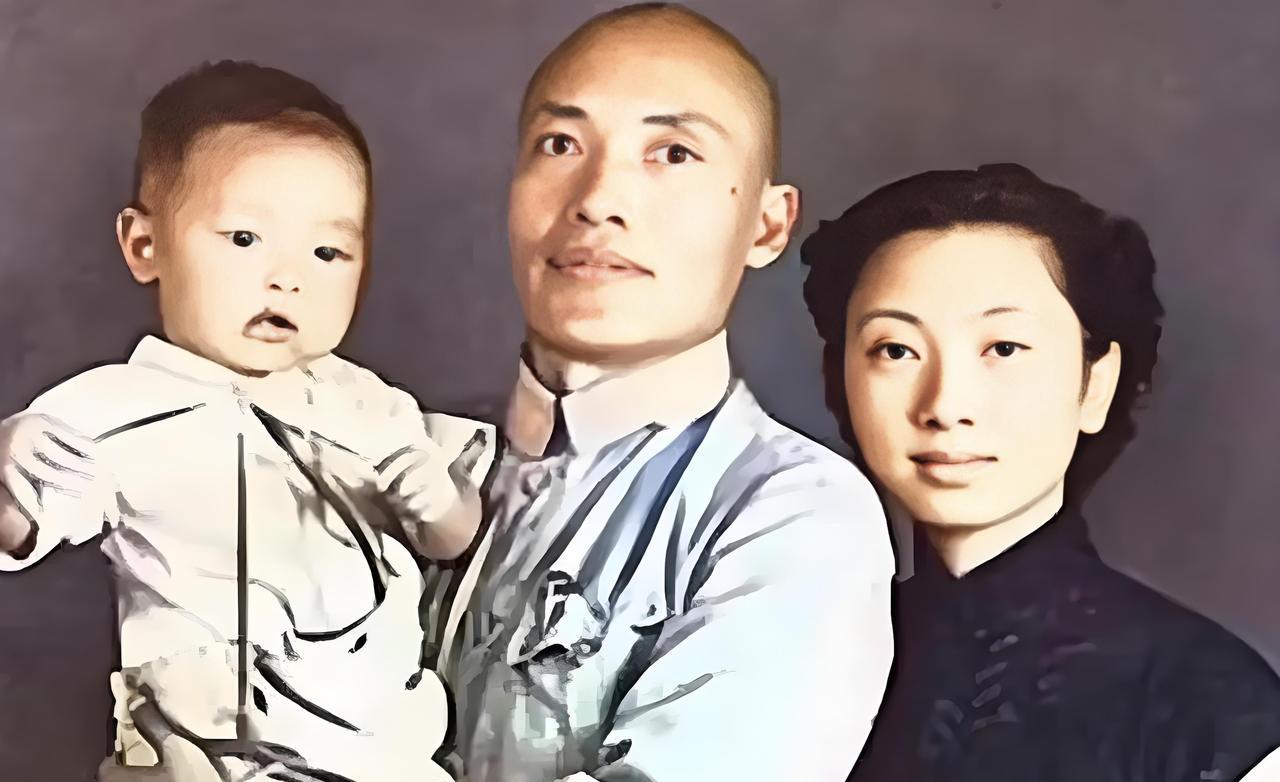

直到在成都北门接灵那日,三岁的王道纲踮脚去摸棺材上的弹孔。

之后叶亚华变卖嫁妆凑钱办学,青砖垒到窗台高时,镇反运动的标语已刷满校墙。

有人指着她鼻子骂,军阀小老婆建的毒草学堂!

最难熬那晚,她把丈夫的军功章缝进棉袄夹层,牵着儿子爬上了去澳门的运煤船。

在澳门菜市场捡烂菜叶时,叶亚华总把稍完整的叶子塞给儿子,自己嚼发霉的菜帮。

有次王道纲发烧,她当掉最后一件绸褂买药,回来发现孩子正舔墙上渗出的雨水解渴。

举牌乞讨那天,她特意用炭块描粗“抗日名将”四字,这是丈夫用命换来的名分,比命重要。 叶亚华在澳门乞讨的事很快被港澳新闻媒体争相报道,消息一传开,所有人都震惊了。 后来蒋介石得知这个消息后,就派人去接她。 没过多久当宝岛来的军官找到叶亚华时,此时的她正用蚊帐布给儿子补鞋。

对方递来的船票印着“蒋中正特批”,登船那日,澳门码头挤满送行的广东阿婆,往她怀里塞煮鸡蛋和柚子叶,说是能祛川军将士的怨气。

在台北黄埔军校教英文的岁月里,她总在课本夹层藏一张泛黄的照片。

那是在1937年少城公园的茶桌上,穿学生装的她与戎装的王铭章并肩而坐,背后玉兰花开得正好。

2003年双流机场的廊桥边,87岁的叶亚华摸着简体中文标识痛哭失声。

在滕县保卫战65周年纪念仪式上,她执意要人推轮椅绕纪念碑三圈,花瓣粘满白发。

建川博物馆里,她颤抖着展开蒋介石题写的“浩气长存”匾额,突然转头对儿子说,该给你爸带瓶沱牌曲酒,他最爱这个。

临终前夜,叶亚华把缝着军功章的棉袄盖在睡熟的孙子身上。

窗外春雨淅沥,像极了1937年少城公园的那场离别。

如今新都一中操场边的王铭章雕像下,总有人偷偷放上未开封的沱牌酒。

校史馆档案里,那十二万大洋的账本残页上,还留着叶亚华清秀的批注。

购青砖三万,欠瓦匠工钱廿元。

这块被血泪浸透的木牌,终成丈量一个民族良心的标尺,英雄之名或许会被尘土掩盖,但总有人愿以血肉为碑,刻下不被风化的记忆。

谁也数不清像他这样的英雄有多少隐没历史长河,他们用生命的代价才换回来了,我们现在的生活,向伟大的烈士先辈们致以最高的敬意!

用户98xxx20

王铭章将军永垂青史

龙红叶地毯尹德平

抗日先烈王铭章烈士千古!

用户48xxx70

老蒋还是对烈士的后代还是不错的

问渡 回复 09-15 13:54

对我党烈士家属非常残忍,对国民党烈士家属也是有区别对待的,你洗不了。

用户61xxx61

王将军永生!

用户15xxx68

良心,人性!

陆乘风

好好的一篇文章硬是被小编弄的四分五裂、颠三倒四,人物关系、出场、成长以及事情的结局都是杂乱无章。小编你就自己没返过来再看看?

用户10xxx06

王铭章,中华民族的英雄!永垂不朽!

Mxlszj

抗日英雄应当敬佩!但小编居心叵测!

人老话多

既然已经被批斗了。怎么去的澳门呢???部分内容是编的吧???

A一淡定人生

王铭章先烈永垂不朽

君子好球

王铭章烈士千古。

用户48xxx70

有些不符合事实

用户10xxx04

有人能找出其麾下:团,营,连长等人的家属之后事吗?毕竟将军是全国公认的英雄。

香瑤媚柳 回复 09-16 14:52

没了,绝了,都没了

用户18xxx16

所有为国为民抗击倭寇的烈士永存!他们都是民族英雄!是中华民族千秋万代学习的榜样!

用户10xxx97

民族脊梁!

琥珀

抗日名将,青史留名。

大漠

小编你是居心叵测啊。批斗的是你特么自己加得吧?她在1941年建铭章中学,1949年前就到了澳门。

谢謝謝謝

打倭贼不要命的王铭章将军,后代人记住您的伟绩!

余生不遗憾

写得鬼迷鬼眼的,还给酒打广告[静静吃瓜]

你好吗

抖音体抖音是有图片的

用户10xxx81

致敬英烈!

天华

王铭章将军千古。汤恩伯该千刀万剐。

哓飞

时间顺序不清晰,看着费劲。

阿文

敬礼!