为什么中国历史从唐以后就感觉不对劲了?这么说吧,不是人变了,也不是道德滑坡了,而是支撑整个文明运转的“操作系统”换了,而且换得并不彻底,留下了一堆兼容问题。 唐朝以前,尤其是汉代,国家的底气来自一种半耕半牧的结构。边地的百姓既种地又养马,能吃苦、敢拼命,朝廷一征召,拉出一支队伍就是精兵。关陇集团、幽并骑士,都是这么来的。 这套系统背后还有一套周公建立的宗法礼制,用血缘和仪式把人组织起来。打仗时能动员,胜利后能消化土地和人口,失败了也不至于散架。它不完美,但有弹性,能扛事。 可到了魏晋南北朝,这套系统慢慢被门阀士族蛀空了。他们靠知识垄断和家族联姻,成了只顾自家利益的封闭圈子。朝廷的资源被他们攥着,底层上不来,边疆打下来的地盘也没人去管。 隋唐一度重建了秩序,府兵制、均田制让普通人有机会翻身。可门阀的根没断,盛唐的辉煌更像是回光返照。安史之乱一来,中央威信扫地,军队杀平民,皇帝跑路,长安被回纥兵抢,老百姓第一次发现:原来朝廷保护不了我。 从那以后,人心就变了。大家不再相信“天命所归”那一套,反而觉得天下随时会崩。这种焦虑像种子一样埋进集体意识里,催生出一种奇怪的应对方式:外面越乱,内部规矩就越严。 宋朝开始,理学兴起,道德条框越来越多,动不动就讲“存天理灭人欲”。这不是突然变迂腐,而是社会在用更严厉的符号秩序,去填补那个“国家可能塌掉”的恐惧。 可这套新系统有个致命缺陷:它消化不了胜利。打赢了仗,立了功的军人怎么安置?科举出身的文官系统容不下军功集团,怕他们抢了话语权。岳飞的悲剧,表面是忠奸之辨,实则是这套体系无法处理“胜利果实”的分配。 它也不擅长调动人的“恶意”,也就是野心、冲动、冒险精神。以前秦汉用军功爵制,哪怕囚犯上战场,只要杀敌就能升官发财,积极性拉满。宋朝的“贼配军”呢?立了功也翻不了身,谁还拼命? 相比之下,同时期的欧洲基督教体系就玩得更明白。它用洗礼、弥撒、告解这些仪式,让人从生到死都嵌在系统里。就算有人叛逆,老了病了,也会回来忏悔,重新被收编。 而我们这边,选择了以文驭武、重文轻武的儒家文官体系。它确实稳,北宋被打成那样都没散架。但它太怕变动,太怕失控,宁可输掉战争,也不愿打破科举文官的权力结构。 明清把这套逻辑推到极致。皇权直达县以下,文字狱遍地,社会越来越空心化。国家像个黑箱,你不能问,只能服从。表面上秩序井然,实际上活力早就没了。 你可以想象一个没有西方冲击的清朝。它会继续这样运转下去,科举照考,奏折照批,百姓照忍。没人造反,也没人相信 anything。文明像具尸体,还在走,但已经死了。 所以不是唐以后中国人变懒了、变懦弱了,而是这套新体系天生不鼓励冒险、不奖励突破、不容忍异端。它追求的不是发展,而是稳定,哪怕这种稳定是以牺牲可能性为代价的。 安史之乱就像一次母体破裂。从此以后,我们总在试图重建一个绝对安全的秩序,结果却越来越僵化。任何风吹草动,第一反应不是应对,而是收紧。 这种“创伤后应激”式的治理,让中国在近代面对西方时,反应迟钝,调整艰难。不是技术落后那么简单,而是整个文明的底层逻辑,已经跟不上新的世界节奏了。 我们至今还在消化这场千年震荡。那种“不对劲”的感觉,其实是旧系统不断重启却始终修不好的蓝屏提示。

s2000-

又一个扯淡的反思怪,逮不好的说,怎么都有理。 其实欧霉更糟。

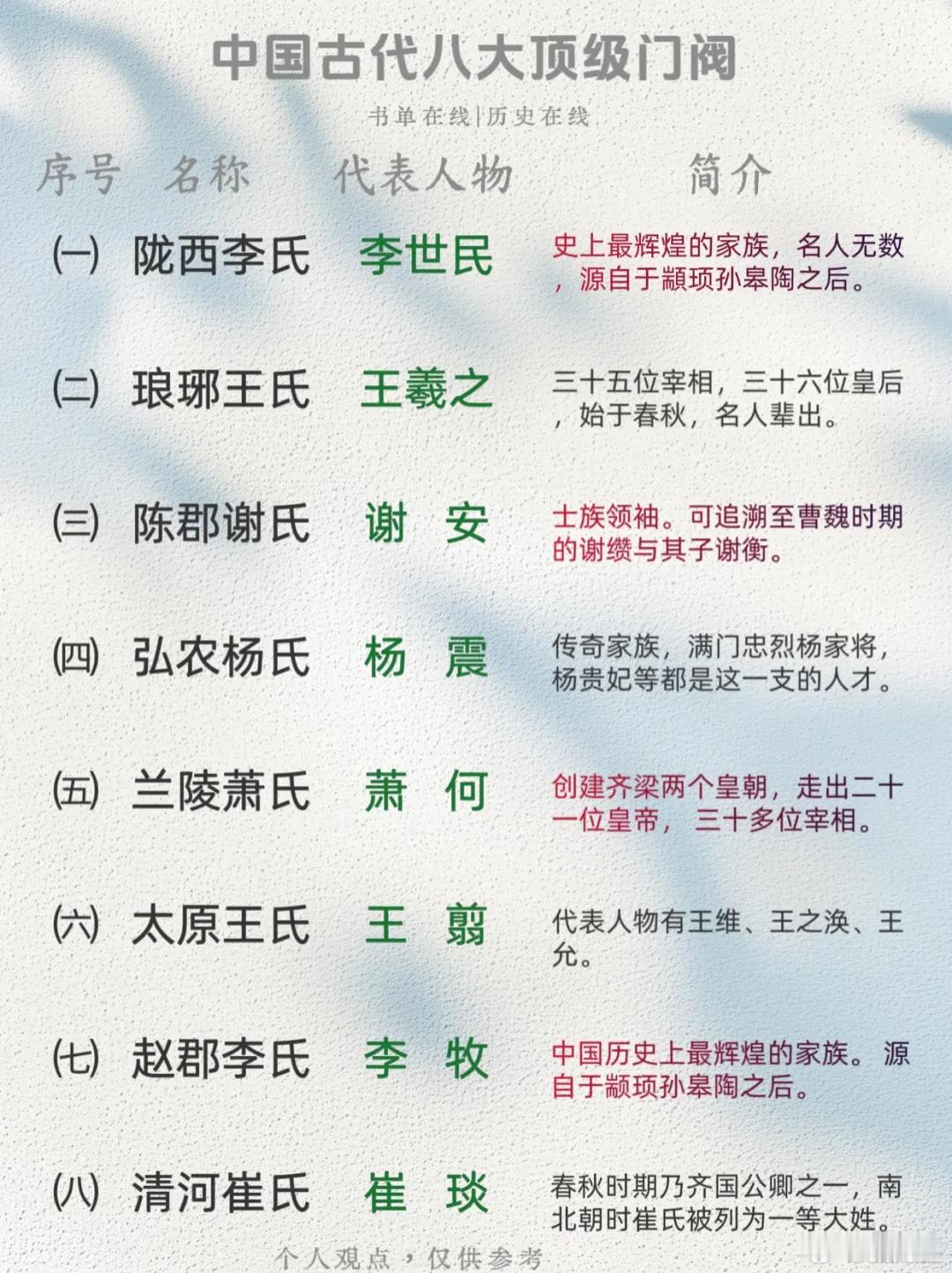

京州李达康 回复 10-20 00:35

你的IP让我相信你说的[滑稽笑]

用户10xxx45

呸!断掉了门阀士族。你有什么难受的?弄得你是世家大族似的。

大蛇丸

错。中国最繁荣强盛的朝代是宋朝。宋朝只有军事领域不是古代最强,其余所有领域都是古代第一,包括经济文化科技绘画音乐娱乐业人口密度等等都是古代第一。军事不是古代第一只是因为宋太祖不想让部下学自己篡权定下重文轻武的国策所致

熊猫也疯狂 回复 老去哪堪说 10-21 11:32

我察,被打的像个孙子似的,你还挺自豪??缺少父爱吗?

老去哪堪说 回复 10-21 08:35

既要又要是全能自恋,俗话说就是巨婴。

用户76xxx89

五胡乱华,崖山之战,东林投降,华夏没士族矣。

老去哪堪说 回复 10-20 02:50

对,这就是日本用来削弱国人反抗的理由,现在中国人不是古代的中国人,是入侵的外来者,所以我来也可以。

星浪

唐以后文武并重的政治传统,被把持科举的儒家带进了保守、禁锢的理学治世。思想都不对路了,那肯定没好

杖剑天涯

不提欧洲感觉说的像回事,提欧洲就是狗屁理论了。

&山间

满清以武力屠杀震慑,以文字狱禁锢思想,把汉人当牲口来养,大家都是行尸走肉,国家能有什么活力

杖剑天涯 回复 11-03 08:01

那清朝是怎么亡的?没有外国干预,太平天国就能干到北京。

资深杠精 回复 杖剑天涯 11-03 08:36

太平神棍是外国人干翻的?

li12345

安史之乱不是异族干的吗?没安史之乱大唐依旧是强盛的大唐。异族总是对汉人虎视眈眈,虚弱时差点要了命,强盛时直接打残血了。现在更是如此阿三一直想吞并中国,蒙古总想恢复成吉思汗的荣光,本子不用说了。

用户82xxx49 回复 10-20 02:04

不要看安禄山是胡人,两边都是汉人军队

树叶

秦汉后,世家立,文化垄断造成了社会结构单一,底层空虚,五胡乱华。唐后,世家绝,文化断层造成了整个社会空洞,上下层都空虚,五代十国。其中汉尊儒是祸首,明显是利当代而罪千秋。

用户49xxx54

作者说的好,我看过一种观点从唐朝太宗时候可能厉害了自信了,天可汗,没有注意对异族防范,没有技术代购了,加上宋就是一个最窝囊的朝代,宠文易武,满清入住打到极致,把汉人原来自信张狂性格全部抹杀

用户15xxx41

以前是诸子百家,思想上你争我赶,百花齐放。自从汉朝独尊儒术之后,思想上可还有进步吗。儒家画了一个圆,后来者所有的思考,思想都只能在这个圆里找原因。突破不了,能有好吗?就像那些断了流的池塘,初看也是生机勃勃,时间一久,只能是一摊死水

用户11xxx47

清朝文字狱,别把明朝扯上去!

用户10xxx96 回复 10-20 23:41

有些东西只要清朝有不好的地方,一定要把明朝拖下水。总有人用“明清时期”,把“明”“清”硬绑在一起,好事坏事一起背,实际上“明”“清”两朝差异较大。

用户16xxx67

一样的

用户31xxx31

说这种屁话什么意思??现在不是稳定为先吗?

无聊的人

主要是残唐五代武将吃人成风,武力践踏一切,给后面朝代留下某不去的阴影

雷霆

完全是放狗屁,又一个阴险的论调。想从根本上否定中国的传承。打击我们的民族自尊心和自信心!!

印记

稳定的必然结果就是无法容忍变革。补丁打多了就臃肿。这算是千古难题了

用户78xxx89

宋确实是中国最繁荣昌盛的时代,看看宋朝文人的精神状态就是最好的提现,文人不媚上

十三月十七日

唐以前是门阀世家统治模式,隋唐的科举制缓解了一下,但是并不彻底,因为科举还是世家把持。宋以后寒门才有了上升机会,皇权得到了强化。不过这事主要是黄巢干的,他一口气把豪门世家杀光了。

jimmy

宋朝前,是儒家思想统治中国,。宋朝时,统治者用偷梁换柱,用程朱理学替换了儒家思想。中国就不行了。

shepherd

“存天理灭人欲”实际是黄老思想的延续,意思是顺应天理不要横加干涉,但后世的理解却走偏了。理学开宗是周敦颐,湖南永州道县人,与灌阳县相邻,而灌阳县原名观阳县(马王堆出土古地图上标注),汉文帝应赵佗要求而撤销(此县在何仙观南面,道观镇邪,赵佗有意见)并搬到胶东国(今山东海阳县),随后汉文帝以何仙观出产的道家理论《黄帝四经》为指导实行黄老之治。周敦颐出生在黄老思想的诞生地,所以,周敦颐理学思想的源头还是《黄帝四经》。

水金木子

屁话

雨天

跌倒以后能爬起来的只有中国

用户78xxx89

别把存天理灭人欲理解错了