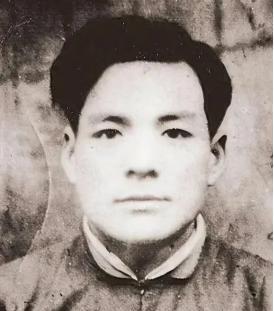

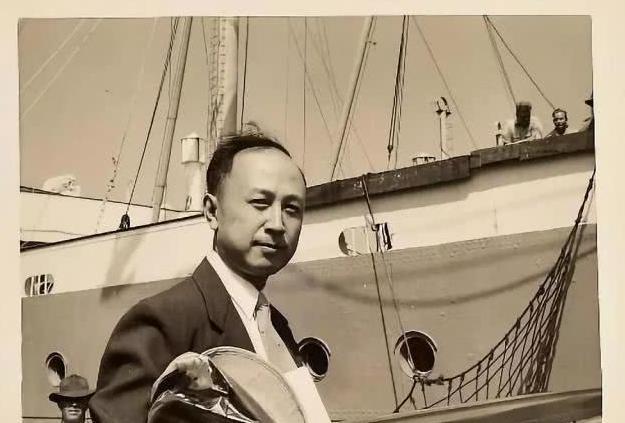

[浮云]“能给我个塑料袋吗?”1986年,美国弗吉尼亚监狱,一名年迈的华人囚犯提了个寻常的请求,却在几小时后,让美国情报局震怒不已。 金无怠,1922年生于北京的书香门第,凭借过人天赋考入燕京大学新闻系,在那个战火纷飞的年代,强烈的爱国热情将他引向了一条隐秘而伟大的道路,1944年,他秘密宣誓,成为一名红色特工。 大学毕业后,金无怠凭借流利的英语和儒雅风趣的谈吐,顺利敲开了美国驻上海领事馆的大门,他以译员身份为掩护,很快便赢得了领事的赏识,成了对方的“忘年交”。 1949年,领事馆迁至香港,精通粤语的金无怠依然是馆内的“红人”,然而美方因其华人身份,始终对他抱有一丝戒心,欣赏有加却未能予重用。 真正的考验,同时也是最大的机遇,随着朝鲜战争的炮火悄然降临。 他被派往韩国审讯志愿军战俘,这是一项足以撕裂灵魂的任务,为了彻底赢取美方信任,金无怠表面上化身冷酷的审讯官,强忍着内心的巨大痛苦拷问同胞。 然而背地里,一份份标注着战俘营精确位置的地图与被策反人员的名单,被他悄悄送回北京,有力支援了祖国的战略部署。 他的“忠诚”表演天衣无缝,不仅打消了美方所有疑虑,还为他赢得了交口称赞,并最终在1952年铺平了他通往CIA总部的道路。 进入中情局后,金无怠成了一名看似毫无威胁的“老实分析员”,日常工作只是对中国广播录音进行翻译和分析。 然而,正是从这枯燥的文书工作里,他展现了顶尖特工的非凡智慧,他巧妙利用语言的细微差别,在翻译中动手脚,将报告里的“困难”悄然升级为“危机”,把“稳定”不动声色地弱化为“暂时平静”。 这些看似不起眼的改动,如水银泻地般,无声无息地影响着美国高层对中国局势的判断。他的潜伏生涯中,也不乏影响历史进程的惊人之举。 1955年,在得知美方计划在钱学森归国途中制造“意外”后,金无怠利用中情局通讯系统的漏洞,冒用钱学森父亲的名义,发出了一封仅有六个字的加急电报:“勿中途下船。” 这句及时的警告,让钱学森一家全程保持警惕,最终得以平安返回祖国。 从七十年代中美建交谈判,到后来的越南战争,他传递的关键情报,一次次让中方在外交博弈中占据先机,他就像一个完美的影子,连续十二年获得中情局的“杰出贡献奖”。 退休晚宴上,同事们甚至感叹:“劳伦斯,你比美国人更懂美国。”而他极致的谨慎,也让他即使与妻子同床共枕数十年,也从未暴露过自己的真实身份。 然而,金无怠风光退休后,原中国国家安全局官员俞强声叛逃美国,他所携带的机密档案中,“金无怠”这三个字赫然在列,FBI探员连夜突袭了金无怠位于弗吉尼亚的别墅,从他书房一本《莎士比亚全集》的夹页里,搜出了记录着中美高层密谈的缩微胶片。 面对突如其来的抓捕和审讯,金无怠却表现出惊人的沉着,他紧咬牙关,任凭对方如何威逼利诱,都未曾透露任何关于祖国的机密。 FBI虽然搜查了他的住所,却未能发现他真正核心的秘密——藏匿于阁楼横梁暗格中,那套他与祖国联络的完整密码体系。 1986年2月,金无怠被裁定犯有6项间谍罪和11项欺诈罪,等待他的将是漫长的牢狱生涯,在狱中,他深知自己的使命已然走到了尽头。 为了不牵连祖国,不拖累家人,更为了守护那些尚未暴露的联络点和战友,他决定用自己的方式,完成最后的使命。 于是,他弯下腰,对看守说:“能给我个塑料袋吗?我想吐。”两名特工随手将一个购物袋扔给了他,他们没有料到,这个举动,竟是这位古稀老人最后的智慧与决绝。 金无怠用牙齿撕开塑料袋,迅速套住头部,并用鞋带在颈后死死勒紧,法医后来的报告显示,在窒息前的三分钟里,他完全有能力自救,但他没有,他选择了用生命,去守护那些比生命更重要的秘密。 素材来源: 《陈晓平:“超级间谍”金无怠家世考_私家历史_澎湃新闻》 《钱江:我父亲燕大同学金无怠是世界情报史上的“超级谜团”海外网》