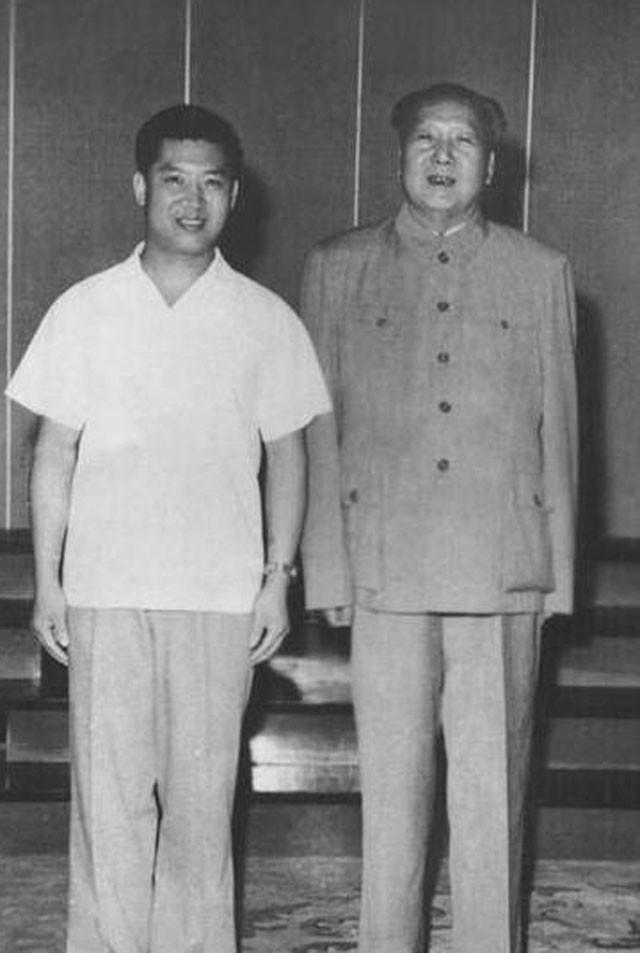

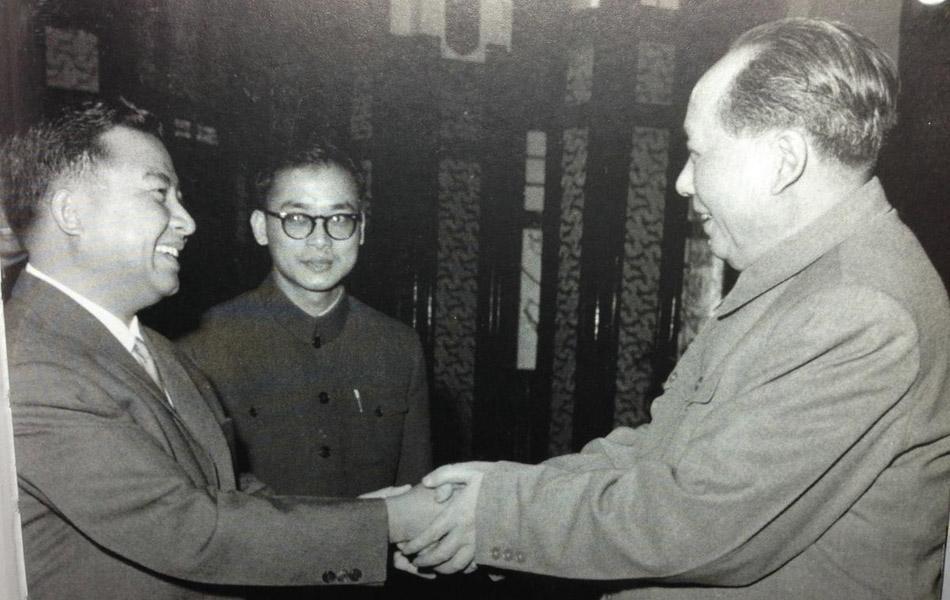

于存为毛泽东做饭11年,1971年毛泽东亲自安排:你去给美国人做饭 “于师傅,明晚外宾到,北京的味道就靠你。”——1971年7月9日深夜,毛泽东放下批件,抬头对着厨房门口的年轻厨师说道。于存愣了两秒,轻轻抹了一下围裙,回了一句:“行,我换口锅。”一句简单的承诺,却把他推上了中美接触的前台。 灯光刺眼,秘书们在走廊匆匆走动。有人凑过来低声提醒,美方来的不是普通客人,而是基辛格,文件上写着“绝密”。于存没工夫多问,他回到小灶间,先把锅铲放好,然后写下几样菜:毛氏红烧肉、麻辣牛肉、北方火锅。他想得很清楚,“让外国人吃得习惯,还得让主席看着顺眼”。 这份底气并非凭空而来。17年前,1954年春,他才十八岁,被分到北京饭店后厨烧大灶。那时的大灶温度能把人烤哭,他却拿木勺卷袖子硬顶。川菜大师罗国荣让他练切工,一天削三筐萝卜。手上磨起血泡,他用冷水一冲接着削——“刀要在手里活,菜心才能在锅里活”,这句话后来跟了他一辈子。 学川味不过瘾,他又跟着淮扬名家王兰练清汤、粤菜大师陈胜磨火候。几种流派混着学,难免挨骂:“杂而不精!”他偏不服,晚上摸到职工宿舍楼顶,点着煤油灯抄笔记,鸡叫三遍才睡。五年后调去北戴河首长休养地,头一次给朱德做饭。朱老总夹了一块酸辣白菜,说“年轻人手不抖,味也不飘”,一句话把他推到更多领导的餐桌前。 1965年8月,勤政殿要人,北京饭店后厨炸锅似的热闹。别人议论谁会被挑中,他默不作声切土豆。下午三点,保卫科冲进来扔下一句话:“一小时内到中南海报到。”他连夜色都顾不上看,就这样站到了毛泽东面前。第一次上桌,他摆了十二道花里胡哨的硬菜,毛泽东只夹了几筷子,“别学大饭店那套,我要家常味”。他转身回厨房,撤了鲍参翅肚,用白菜芯、腊肉改做一道腊味窝窝。主席吃得干净,还歪头开玩笑:“马到成功,旗开得胜。”那年他二十九岁。 主席饮食有三大难题:夜里二三点才用餐,牙不好,却爱吃辣;一天两顿,说饿就饿,说饱就饱。为了跟上节奏,他把手表拨慢四小时;为了牙口,他把牛肉炖到筷子一戳就散;为了辣,他自学湖南剁椒。麻辣牛肉最受欢迎,秘诀是最后十分钟小火慢焖,让胶质在汤里化开。毛泽东咽下一口总要点头,“软,入味”。 中南海有“厨师三年一换”的规矩。1968年,文件下到他手里,他得离岗。师兄黄子云接班,可毛泽东接连几顿只动几口。总理过来了解情况,保健医生悄悄说:“主席两天没吃完一碗米饭。”四周都绷着。不到一个月,于存被紧急调回。第一顿他没上招牌菜,只端了碗热乎乎的苞谷面窝头配腊八蒜,配一碟煮干丝。主席吃完擦嘴,说了句“还是老味道”。那天夜里,厨房窗上落了几片轻雪,他觉得自己像刚闯完一关的伙夫,喘着粗气,却更稳了。 关系随岁月悄悄变化。一次长江横渡,他被浪头打得翻身,正好扑在主席背上,还没来得及道歉,岸边传来毛泽东爽朗的笑声:“没人敢骑在我身上,你小子行。”周围警卫一时不知该不该笑,他却羞得耳朵通红。这件事过后,毛泽东给他取了个外号——“西哈努克亲王”,理由很直白:“你俩眉眼像,关系也铁。” 主席偶尔提点。“厨子不能只识盐酱,要识字。”他听进去了,拿起中学课本,晚上跟秘书拼写生僻字。字写歪了,毛泽东照样批评:“横要水平,竖要站直。”日子久了,他能对着食谱写毛笔字,也能讲出“葱姜蒜的硫化物如何提香”这些新词。后来有人感慨:“一个大勺子闯进了化学课。” 回到1971年。基辛格进门时,看到的是一桌并不浮华的饭菜:火锅咕嘟,牛肉酥软,红薯窝头冒气。老布什好奇问:“这是哪一省的味道?”于存答:“四川打底,北方的锅气。”对方竖起大拇指。“你去过美国吗?”“忙着烧菜,没腾出空。”一句玩笑化开距离——菜足够好吃,外交就有回旋余地。事后,外事口专门写了一份小结:菜品质朴,宾客尽欢。毛泽东在文件上批圈:此事可喜。 1976年9月9日凌晨,警铃划破黑暗。于存赶到菊香书屋,看见主席平静地躺着,双手交叠。他愣立良久,才反应过来要去烧最后一餐——一碗清粥,两根腌辣椒。粥香弥散,他的视线却模糊。那三天里,他没合眼,守在灵堂角落,想起主席常说“人是要吃饭的,吃完要干活”,鼻子发酸。 之后他主动离开中南海,回到北京饭店。心脏病却频频找上门,但只要中央来电,他照样拎起工具箱。1981年出访日本,他在东京新大谷饭店现场演示干烧武昌鱼,鱼端上来,几十名日方厨师围着拍照。有人问他秘诀,他只说:“要舍得时间。” 1983年,中国科技大学聘他做营养学教授。他站在讲台,穿着白色厨师服,手里晃着勺子对一群大学生说:“锅里滚的,不只是油水,还有学问。”底下学生哄堂大笑,他也跟着笑,眼角却闪着泪光——从“伙夫”到“教授”,他走了整整三十年。