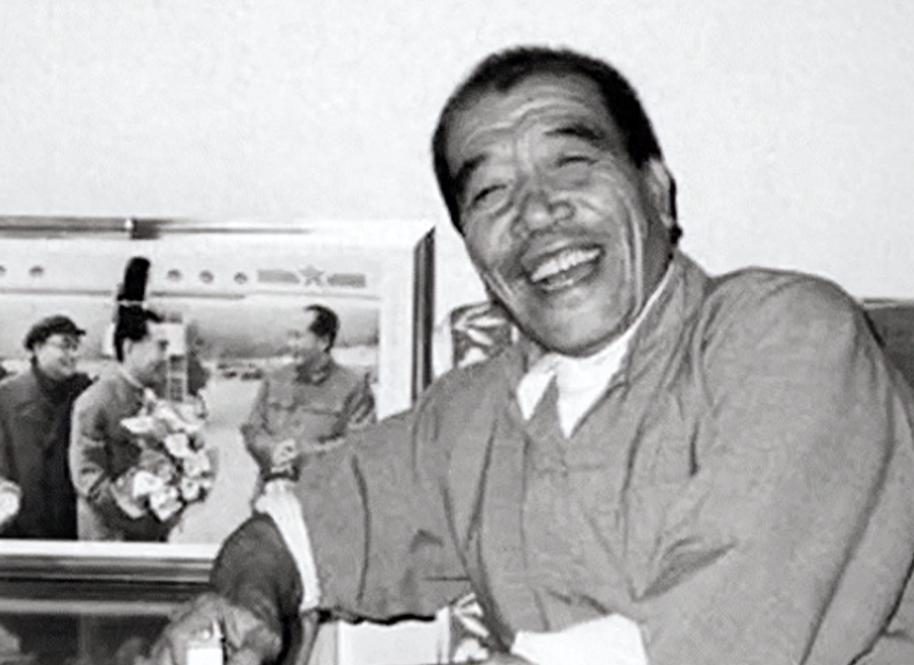

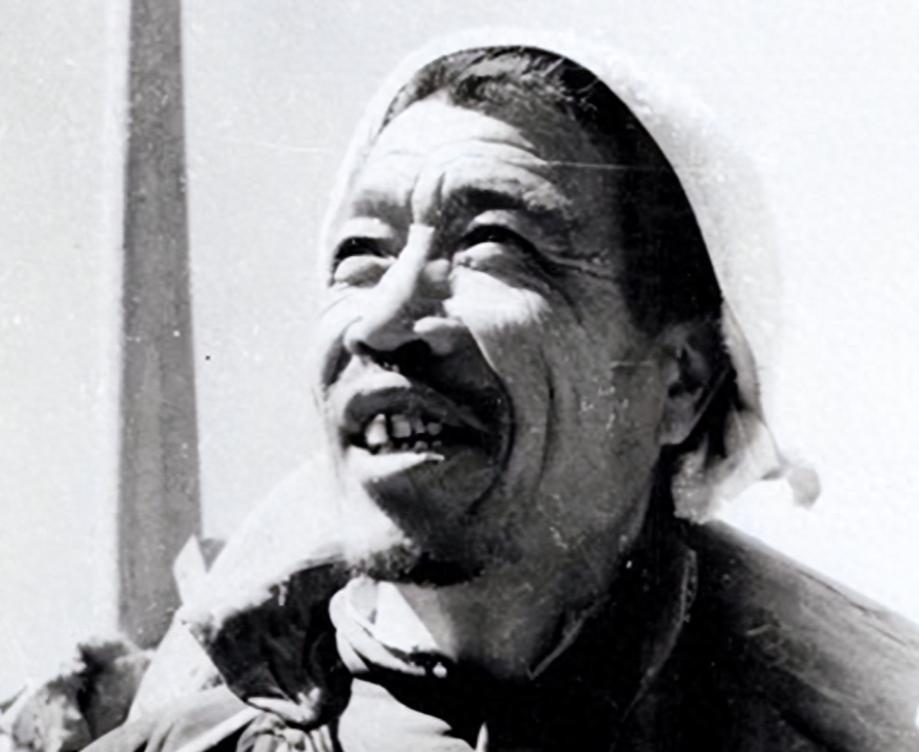

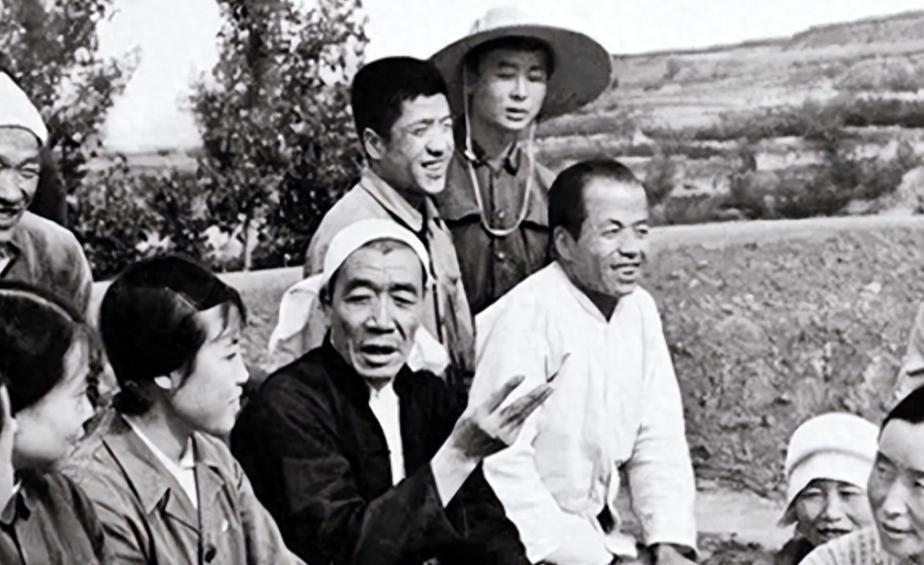

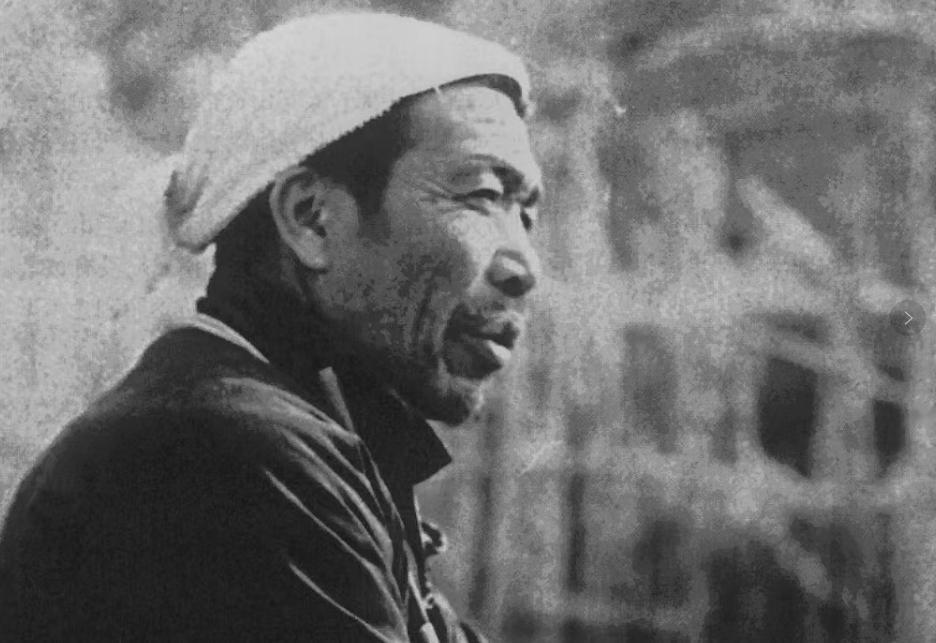

60年代大寨出名后,陈永贵给乡亲们酒喝:这是茅台,100多元一瓶 “1974年11月的清晨,北京冷得扎手,”陈永贵对秘书说,“鞋底的泥别带进办公室,乡下人也要守规矩。”一句玩笑,把走廊里的气氛瞬间拉回到他熟悉的打谷场——山西昔阳的大寨。外表变了,身份变了,骨子里的农民味儿没变,这正是很多北京干部对他的第一印象。 1960年前后,山西高原干旱少雨,梯田像刀口一样挂在黄土坡上。为了让粮食稳产,大寨社员必须把石头搬走、把水挡进地里。陈永贵从社员推选出来当了支书,白天挥锄,夜里开会,嗓子哑到几乎冒烟。那一年,最常说的两个词就是“墒情”和“口粮”,没人敢松劲。 收获季节,打谷场尘土翻飞。一个小伙子喊侄女把午饭送到康家岭,被陈永贵听见。“往返不到三百步,你自己走!省点人手干紧要活。”他抹了把汗,继续指挥打场。说话并不客气,可谁都听得出来,他怕的是浪费劳力,也怕把节俭扔到一边。这样较真,连孩子都躲着他走。半个月后,一位女孩不小心踩碎了几粒谷子,他蹲下来捡,抬头只说一句:“粮食长在地里不容易,下回绕着走。”孩子红着脸,点头比鞠躬还快。 1963年冬,大寨试推水土保持新法,坡改梯、沟筑坝,一条条坝台像级台阶铺开。第四年春耕,人们突然发现苗子比往年粗壮。消息传到太原,又转到北京,学习团陆续进村。一开始是省里、军区、大学生,后来连外国农业专家也来了。大寨接待站被挤得水泄不通,厨子铁锅日夜不熄。水不够用,只好用卡车到二十公里外拉;床位不够,一些客人跑到昔阳县再住一夜。那股热闹劲儿,比集市还旺。 客人来,总带特产:葡萄干、火腿、桂花酿,甚至云南的咖啡豆。陈永贵一概不收个人礼,他说:“给我留啥?大众伙的灶台敞着呐。”把东西分到各生产队后,他会抬出几样“稀奇玩意儿”让大伙尝鲜。1966年的那个晚上,他拿出一瓶包装怪漂亮的酒,拧开木塞,辛辣焦香扑面而来。“乡亲们,这东西叫茅台,一百多块一瓶。”他端起小锡勺,舀一勺给老会计,“别嫌冲,咱见识见识。”酒瓶就在院里转圈,有人用碗,有人直接抿一口,院子里笑声像麦浪一样一阵接一阵。 对家里人,他同样立规矩。“我当副总理,你们问我要特殊照顾?甭想。”儿子陈明珠成绩不错,收到清华和军区双重邀请,他拍板让孩子回大寨磨炼。“先把地种明白,再谈前程。”家里几个辈分小一点的晚辈想留北京,他摆手:“脖子上带个红领章就算干部?离基层远了,心就容易飘。” 1975年春天,他正式走进国务院。日子却和在大寨时差不多:早上小米粥、咸菜,午饭两个素菜,偶尔炒盘鸡蛋已算“改善”。他习惯系白毛巾、穿蓝粗布,皮鞋不合脚,就继续踩那双黑布千层底。有人劝他换身西装,他说:“布鞋不妨事,能走路就行。” 当年随团去墨西哥访问,外交部给随员每人发了二十美元外汇券。驻墨的大使知道后,说当地手表质好,“买块留念吧,不花也浪费。”大家动了心思。回国刚落地,陈永贵得知此事,火速把随员叫到办公室,一句“外国表有多好?周总理戴上海牌”杵在那里,谁也不敢吭声。最后那批手表被集中上交,作价换回公家款。 国内视察亦如此。浙江干部想请他在西湖划船,他摆手:“有半天空?去农科所看看新品种。”到了黄山脚下,随行人员动员他坐缆车,他把帽檐按得更低:“山在那儿,又跑不了,先把林业规划对上。”别人说他迂,他却觉得心安:干部少走冤枉路,基层多收一分收成,才算不白来。 许多老乡至今念叨那瓶茅台。有人说,那是他们第一次知道“名酒”二字,也第一次体会到干部与群众同喝一碗酒的滋味。陈永贵没讲什么豪言,他只是倒酒时嘀咕一句:“东西好,可贵在大家一起尝。”那晚微醺的笑容,定格在大寨的秋月里,也刻在许多人的记忆里。