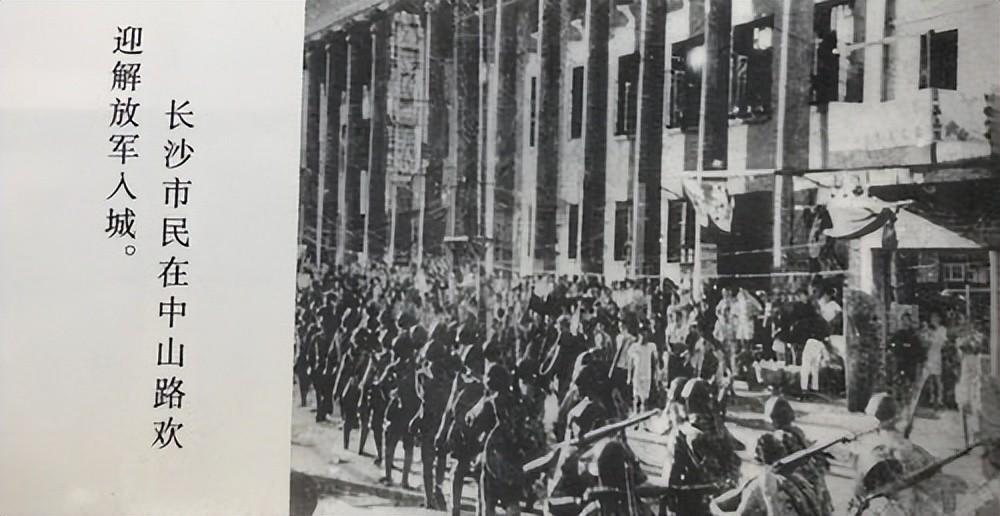

陈明仁回忆长沙起义:起义部队7万7,叛逃4万1,其实不能全怪他 “1971年9月,北京,八一大楼——’报纸要是少登那行字,我哪会背这么大口锅。’陈明仁把茶杯往桌上一放,声音闷在瓷杯里。”一句埋怨,拉开了他对二十多年前长沙起义的漫长追溯。彼时的他已是上将,却始终对1949年8月那场兵变式的起义心存遗憾。 时间拨回到1947年盛夏。四平街巷战刚结束,陈明仁因“纵兵抢粮”被检举,才戴上的第7兵团司令员肩章旋即被摘。撤职令下达,他被晾在南京做闲差,军统特务暗地里嘲讽他“年年封疆,年年丢官”。这一年多的冷板凳,让这位黄埔四期“铁血少壮”对蒋介石心灰意冷,也给了他重新估量形势的机会。 1948年秋,淮海战役山雨欲来。蒋介石先后派胡宗南、杜聿明上门,试图把他调往西北或徐州。陈明仁以身体抱恙为由婉拒。直到白崇禧亲笔电文送到,他才答应出任第一兵团司令,前往武汉整顿残破的华中防线。外人只看到他接受新职,却不知道他已暗暗起誓:这一次,要给湖南父老留条生路。 进入长沙的第一周,他便和老长官程潜密谈,达成默契——若战局崩溃,宁起义不死守。程潜老练,开门见山:“三湘三千万口,城毁则人亡。”陈明仁点烟,只回了句:“学生明白。”随后他按部就班修筑城防,挖壕架炮,一副誓与长沙共存亡的姿态。表面越“强硬”,蒋、白越放心,他的兵也越安心。成千上万双眼睛盯着他,而真正的暗线,只在夜深时通过地下党联络员李君九来往。 8月4日凌晨,长沙城内电话线此起彼伏,起义通电飞往四野与北平。上午十时,全城戒严。程潜与陈明仁联合发布《湖南和平解放告示》,第一兵团七万七千人名义上归属人民解放军。毛泽东和周恩来翌日复电祝贺。看似水到渠成,可三天后局面便急转直下。 白崇禧的反扑迅速而刁钻:空投传单,轰炸邵阳,任命黄杰接管“新一兵团”,并扬言“程、陈已被软禁”。信息战在那个电台与小报并行的年代格外致命。国军将校大多心存观望,拼死同共产党对阵容易,跟着失势的旧主流亡也不难,唯独“被软禁”这一说法最让他们不寒而栗——谁愿意做瓮中之鳖? 最具杀伤力的却不是传单,而是《湖南日报》5日报头条:“程潜、陈明仁率部无条件放下武器。”八个字,“无条件放下”瞬间击穿军心。国军第100军军长杜鼎当夜打越洋电话质问:“投降两个字怎好下得去?若真缴械,我只能带队离开。”电话这头的程杰解释半天,却挡不住基层军官的耳语:“良公被扣了,跟着共产党只有死路。” 舆情沸腾,长沙城内谣言满天飞。一营官兵凌晨翻墙,两营士兵午间携枪外逃,部队像漏水的木桶止不住。到8月7日,叛逃人数攀升到四万一千,原起义通电上的三十六名师团级将领只剩十二人在长沙露面。陈明仁紧急发布《告全体起义官兵书》,解释“和平解放”与“缴械投降”之别,苦口婆心,却似对着江风喊话——声嘶力竭,无人买账。 8月13日,林彪、罗荣桓电慰:“少数顽固不足虑,大局已定,将军勿忧。”字句不多,却给了他最后的底气。四野随后接管城防,长沙未被炮火洗劫,湘江两岸炊烟依旧。这一点,陈明仁后来提起,总会补一句:“至少城没烧。” 北上开全国政协时,毛泽东在天坛与他并肩而行,半开玩笑:“有人说你被我们关着,这张合影可挡住悠悠众口。”毛又拍着他肩膀:“没条件也得创造条件。解放军吃什么,你就吃什么。”这种不分彼此的承诺,比任何授衔文件更让他释怀。 新中国成立后,第一兵团易名二十一兵团,整编入四野序列。1955年授衔那天,陈明仁被点名出列,毛泽东故意让摄影师多按一次快门。“子良在,老朋友在。”一句话,让台下的黄克诚、邓华都露出了会心的微笑。 晚年谈及长沙起义,陈明仁最在意的仍是信息失控。“若当时能统一口径,说清是‘起义’,哪来四万人走?”他说这话时已躺在301医院,声音低得像风声,但仍透着军人一贯的较真。1974年5月21日零时,伴随心电监护仪最后一道细小波纹,他的生命定格在71岁。 有人统计:起义部队七万七,叛逃四万一,几乎砍掉半壁江山;也有人认为,正是那四万一的流失,才保全了长沙与湘中乡镇的宁静,减少了更大的冲突。历史评价交织着功过,难有绝对裁断。我个人认为,陈明仁无法完全掌控宣传口、又缺少嫡系基础,导致兵员涣散,其局限与勇气并存;若仅以成败论英雄,显失厚道。 蹉跎与担当,都写在这位黄埔将军的履历里。理解那一代人的抉择,先要走进他们的时代。枪声、传单、谣言、城墙……每一重压力都在催人作答。陈明仁的答案,并不完美,却让长沙、让湖南避免了一次可能的焦土。若说错在何处,或许更多错在那个动荡的年代本身。