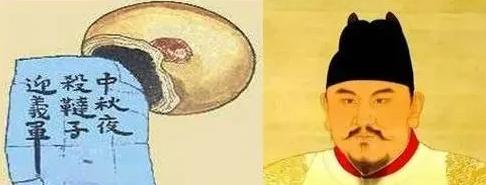

元朝末年,有一年的中秋节,朱元璋下令:“中秋节到了,挨家挨房赠送圆饼子,圆饼子里塞上一张纸条。” 元朝末年确实是个动荡的时代,蒙古统治者实行严苛的等级制度,把人分成四等,汉人和南人处在最底层,更过分的是他们还派遣“达鲁花赤”到各地监管,有些地方甚至要求十家共用一把菜刀,防止民众造反。 在这种高压统治下,各地起义此起彼伏,朱元璋作为其中一支重要力量,确实需要与各路义军协调行动,但是官府对消息传递管控极严,稍有不慎就可能暴露整个计划。 于是就有了那个著名的传说:刘伯温献计,制作大量圆饼,内藏纸条写着“八月十五夜起义”。趁着中秋节互赠食品的习俗,将消息秘密传递到各地,中秋夜一到,各路义军同时发动,打了元军一个措手不及。 这个故事听起来确实精彩,逻辑上也说得通,中秋送饼是传统习俗,不容易引起怀疑;八月十五月圆之夜,寓意团结一心;利用食物传递信息,既隐蔽又实用。 但是翻遍元末明初的正史资料,你会发现一个尴尬的事实:没有任何史书记载过这个“月饼起义”的具体时间、地点和过程,《元史》《明史》等正史,以及当时的私人笔记,都找不到相关记录。 那这个故事是从哪来的呢?最早的版本出现在清朝光绪年间刊印的《烬余录》中,作者徐大焯描述了蒙古兵的残暴行为,后来有人把《元史》中关于元朝暴政的记录拿来改编,加上刘伯温这个传奇军师,就拼成了一个完整的故事。 清代一些民间宗教组织的起义活动,也为这个传说提供了“现实模板”,他们确实会用各种巧妙的方式传递消息,月饼传信的创意很可能就是从这些真实事件中借鉴而来。 到了现代,金庸、温瑞安等武侠作家在小说中引用这个情节,让“月饼起义”的知名度进一步提升,很多人正是通过武侠小说认识这个传说的。 虽然历史真实性存疑,但这个故事能流传至今,说明它确实触动了人们内心深处的某些情感,它体现了古代人民反抗压迫的智慧和勇气,也寄托了人们对正义战胜邪恶的美好愿望。 真实的月饼历史其实更加悠久,早在南宋时期,吴自牧在《梦粱录》中就提到了“月饼”这个词,不过当时的月饼并不专属于中秋节,而是“四时皆有”的普通糕点。 唐代就有类似的胡饼,北宋苏轼还写过“小饼如嚼月,中有酥和饴”的诗句,但真正把月饼和中秋节紧密联系起来,形成固定习俗,是在明代以后的事情。 明代以后月饼逐渐成为中秋节的标志性食品。人们用它来祭月,也用它来馈赠亲友,寓意团团圆圆,制作工艺也越来越精细,出现了各种不同的馅料和造型。 到了清代月饼的品种更加丰富,京式、广式、苏式等不同流派各有特色,民国时期月饼制作已经相当成熟,成为重要的节日商品。 现在的月饼更是花样繁多,从传统的五仁、豆沙、莲蓉,到现代的冰皮、流心、榴莲等各种新奇口味,每年都有新的创意出现,有些地方还会根据当地特色制作独特的月饼,比如云南的鲜花饼、东北的老式月饼等。 虽然“月饼起义”很可能只是一个美丽的传说,但它让这个普通的糕点承载了更丰富的文化内涵。