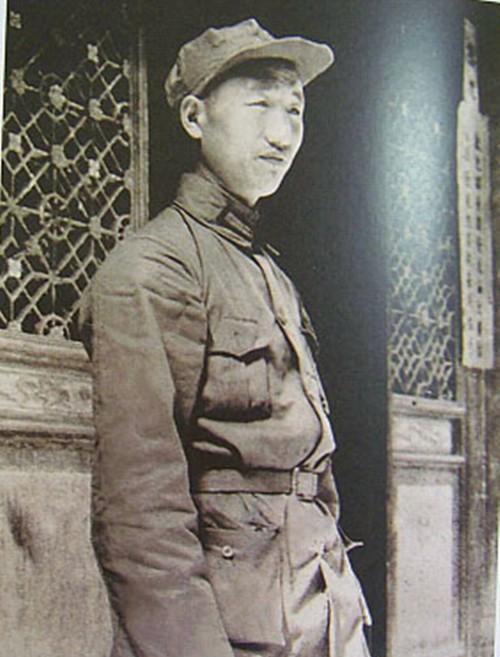

1947年,冀中军区参谋长有了外遇,被怀孕的妻子撞见后,他竟杀死了妻子,毛主席知道此事后,震怒不已:“立即枪毙,绝不姑息!” 1947年,解放战争打得正激烈,整个国家都在一片炮火声中等待新生。黄寿发所在的冀中军区,是插在敌人心脏地带的一把尖刀,斗争环境极其残酷。可能也正是因为长期处于这种紧张和压抑的环境中,他内心的魔鬼被放了出来。 当时,他的妻子何茵已经怀有身孕,对于一个家庭来说,这本该是天大的喜事。可黄寿发却在这时候,跟家里的保姆搞到了一起。这事儿搁在任何年代,都是不道德的,更何况是在一个纪律严明的革命队伍里,在他妻子还怀着他孩子的时候。 纸终究包不住火。一天,何茵撞破了黄寿发和保姆的丑事。接下来的事情,超出了所有人的想象。面对怀孕妻子的质问,黄寿发没有羞愧,没有悔过,而是动了杀心。他竟然用手枪,亲手结束了妻子的生命,一尸两命,连自己未出世的孩子都没有放过。 一个在战场上保家卫国的军人,回到家却成了杀害妻儿的恶魔。这已经不是简单的作风问题,而是彻头彻尾的刑事犯罪,是人性的泯灭。 案发后,部队内部都炸了锅。怎么处理黄寿发,成了一个大难题。有人觉得,黄寿发是老革命,打仗是把好手,现在正是用人之际,是不是可以给他一个“将功折罪”的机会?这种声音在当时还有一定的市场。毕竟,培养一个高级指挥员太不容易了。 案件就这么拖了一年多。直到1948年,中共中央机关来到了晋察冀,聂荣臻司令员亲自向毛主席汇报了这件案子。 毛主席听完汇报后,平日里那双深邃的眼睛里迸发出罕见的怒火。他几乎没有丝毫犹豫,当即给出了八个字的批示:“立即枪毙,绝不姑息!” 这八个字,掷地有声,没有一点回旋的余地。主席的愤怒,不仅仅是针对黄寿发惨无人道的罪行,更是对党内和军内可能滋生的那种“功臣自居”、“无法无天”的苗头,发出的最严厉的警告。 在毛主席看来,共产党之所以能得到人民的拥护,靠的不仅仅是军事上的胜利,更重要的是铁一般的纪律和高于一切的道德标准。 如果连杀妻这种突破人伦底线的罪行都能因为“功劳大”而得到宽恕,那我们和旧军阀、和国民党还有什么区别? 说到国民党,这里就不得不提一个非常有名的对比案例——张灵甫。 张灵甫,国民党王牌74师师长,抗日名将,长得还一表人才。他也干过同样的事:杀老婆。他的妻子吴海兰因为被他怀疑有外遇,被他一枪毙命。事后,蒋介石是怎么处理的?关了一年多,在各方求情下,不但放了,还官复原职,后面更是步步高升。 国民党内部奉行的是什么?是“刑不上大夫”,是人情大于法理。为了保住一个能打仗的将军,他们可以无视国法,无视人伦。结果呢?保住了一个张灵甫,却寒了千万人的心。 老百姓会怎么想?原来当官的杀了人,只要有背景、有靠山,就不用偿命。这样的队伍,怎么可能得民心? 两件事,两种处理方式,背后是两种完全不同的执政理念。黄寿发被枪决,传递出的信息非常明确:在共产党领导的队伍里,没有任何人可以凌驾于纪律和法律之上,功劳再大也不是犯罪的“挡箭牌”。 这个故事放到现在一点都不过时,为什么?因为“拒腐防变”和“从严治党”这个主题,从来就没有“完成时”,永远都是“进行时”。 从建国初期的刘青山、张子善,到咱们这几年的反腐风暴,揪出了一个个曾经位高权重的大“老虎”,逻辑其实是一脉相承的。就像毛主席当年说的,杀掉刘青山、张子善,是为了挽救成千上万的干部。今天,我们对那些腐败分子进行严厉查处,同样是为了保持队伍的纯洁性,为了守护我们这个国家最根本的基石,人民的信任。 普通老百姓最痛恨的就是不公平,最反感的就是特权。黄寿发当年之所以在内部还有人替他说话,就是因为“功臣”这个身份给了他特权的幻觉。他觉得自己的功劳可以抵消一切罪过,这恰恰是最危险的思想。 所以,回过头来看黄寿发这个案子,它就像一面镜子,照出了一个政党、一支军队的底色。这个底色,就是“纪律”二字。正是因为有了这铁的纪律,我们才能从一个胜利走向另一个胜利。也正是因为始终坚持这铁的纪律,我们才能在今天这个复杂的时代,不断清除自身的沉疴旧疾,保持旺盛的生命力。