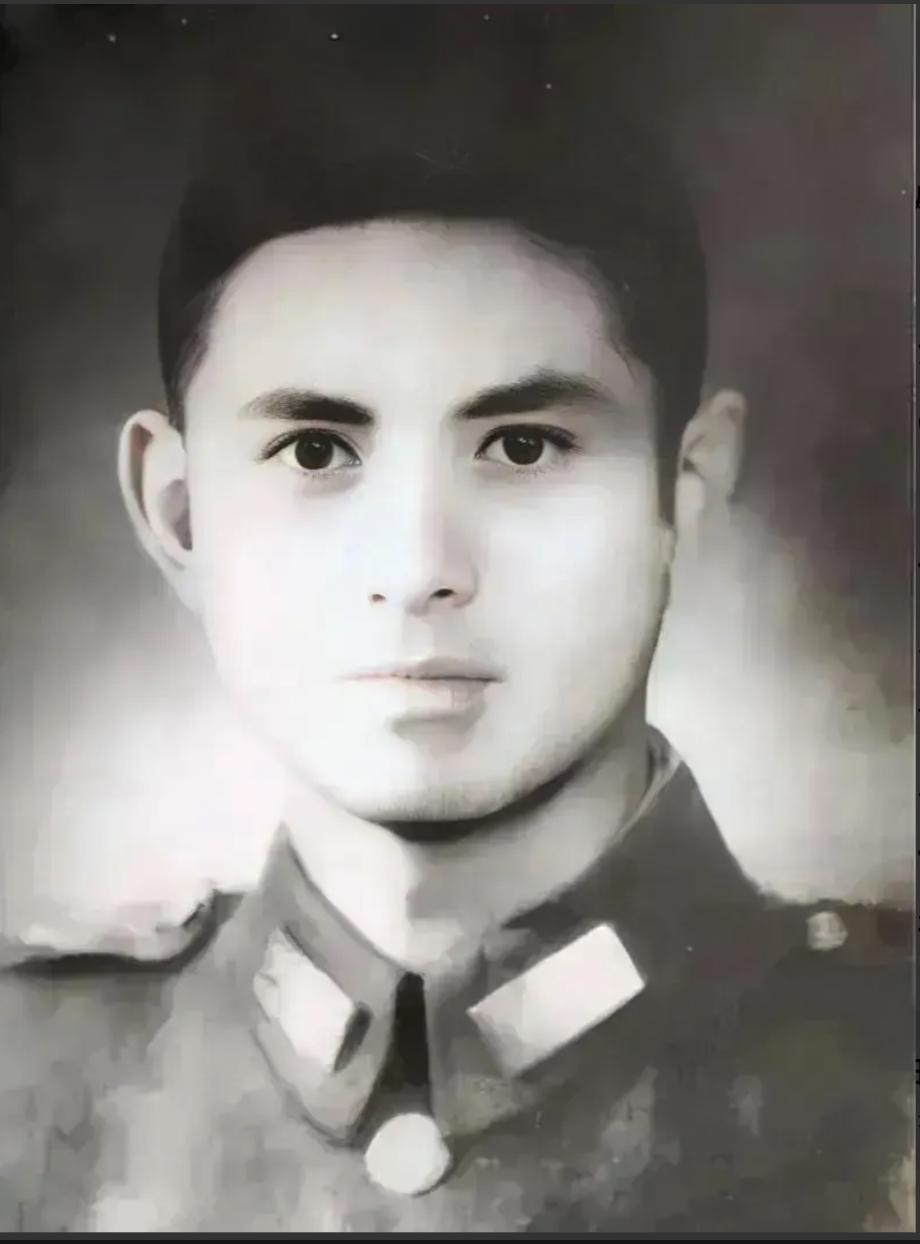

这是主席55岁真实的模样,英姿勃发,帅气逼人,主席的相貌无人能比,浓眉大眼,天庭饱满,地阔方圆,尤其是下巴的痣,给主席的脸锦上添花! 1948年,一张毛泽东的照片悄然流传于群众之中,时至今日依旧在社交平台上持续引发热议。照片中的他年届55,却神采奕奕,目光如炬,气场强大得仿佛能穿透时代风云。 这不仅仅是普通的影像,而是中国革命即将胜利前夜,一位伟人精神与肉体高度统一,意志与历史交汇之刻的真实写照。 公众对这张照片的热烈反应,不是偶然,而是一种跨越时空的集体情感投射与文化认同的回响。 1948年,是中国共产党由战略防御走向全面胜利的转折之年。 辽沈、淮海、平津三大战役相继打响,解放战争进入决定性阶段。毛泽东此时担任中共中央主席,统筹全局,日以继夜地指挥作战、部署战略,身负整个民族未来的重担。 按常理说,55岁在当时已属高龄,更何况是在战火纷飞、政务繁重的特殊环境中。但照片中的他,却展现出一种令人惊叹的沉稳、自信与充沛精力。 这绝非偶然,而是经过千锤百炼的精神锻造与意志淬火的自然流露。对比毛泽东在延安时期略显清瘦的青年形象,或建国初期日益庄重的国之元首形象,1948年的他处于一种独特的巅峰状态。 不再是一介书生,也未完全进入国家治理者的日常,而是一个刚刚走出战壕、即将改写历史的“人民领袖”。 他不像西方政客那般依靠修饰与包装去塑造形象,而是以真实的状态和坚定的气质,赢得了人民的信赖。“天庭饱满,地阁方圆”,这是中国古人对“贵相”的最高评价。 毛泽东的面庞,无需刻意雕饰,自带一种来自中华传统文化中的“领导气”与“福相感”。浓眉大眼,神情刚毅,是对信念坚定、胸怀坦荡的最直观表达。 而那颗位于下巴的痣,更是难以忽视的个人标志。在民间叙事中,这类面相常被视为“命带贵气”或“天命所归”,虽不必迷信,却反映出一种自然形成的文化心理共鸣。 这颗痣,成了毛泽东形象中最鲜明的坐标,也成为后人无数次艺术创作中无法绕开的细节。当然,这种识别度极高的外貌,并非全部意义所在。 真正让毛泽东形象深入人心的,是其“腹有诗书气自华”的深沉气质。他不仅是军事战略家,也是史学家、哲学家与诗人。他的外在形象里,融合了中国文化对“儒将”、“哲人王”的理想期待。 在其脸上看不到浮躁与张扬,只有沉稳、远虑与通透,那是经历了长征、抗战、内战等重大历史关口后,一种胜于言语的洞察力与历史感。 这也正是为什么,尽管影视剧不断尝试还原毛主席的形象,却总难令人完全信服。 不是演员不够努力,也不是服化道不到位,而是那份“神韵”难以复制。那是一种由思想深度、历史厚重与人民信任共同铸成的气场。 再高明的演技,也难以演出长征路上的血与火,演出在延安窑洞中伏案写作的孤独与专注,更演不出指点江山、运筹帷幄时的决绝与悲悯。 公众对于这张55岁照片的热烈回应,其实本身就是一种历史记忆的再建构。我们通过照片去理解历史人物,同时也在用现代情感去重塑过去的形象。 人们之所以对这张照片如此着迷,并非只是因为“帅气”或“英俊”这些浅表化的标签,而是因为从这张照片中,人们看到了一个时代的希望、一个民族的脊梁、一种不屈不挠的精神力量。 毛泽东的气质从来不是“天生”的。他的从容不是装出来的,而是经历上百次会议、无数次战役、一场场政治斗争的结果。 他的睿智不是表演出来的,而是在哲学、历史、政治理论中长期沉淀的产物。他的形象之所以能够赢得群众的认同,是因为那张照片背后,站着的是一个真正“为人民服务”的人。 他所代表的,不是权力的象征,而是人民的意志,是信仰的化身,是历史选择的结果。他的衣着朴素,没有一丝奢华;他的神情专注,不带一毫浮夸。 在那个物资匮乏、局势动荡的年代,他的形象不仅没有与人民产生距离,反而成为一种“贴近”的象征。他的沉稳与自信,是那个时代中国人最渴望看到的“主心骨”。 毛泽东55岁的形象,是历史、文化与人民意志的交汇点。它不只是一个人的面容,更是一种时代的象征。 我们在今天回望这张照片,不是为了简单地赞叹“长得真帅”,而是为了理解:什么样的精神可以穿透时空,什么样的信仰可以塑造一个时代的领袖,什么样的人民可以成就这样的伟人。 真正的领袖,不靠修饰去争艳,而是用灵魂去照亮时代的方向。毛泽东55岁的那张照片,就是一个时代最清晰的注脚。

希望再明天asdfg

其实古月和伟人一点都不像,只是演技比较好,神似[点赞]

希望再明天asdfg 回复 09-25 09:22

那是你眼睛有问题,根本就不像

风姿花传 回复 09-25 01:49

一点都不像就说明你眼睛有问题了。

用户10xxx37

天庭饱满地阁方圆。龙眉凤眼[点赞][点赞][点赞]

全能爱国者

几千年才有这么一张中华脸!毛主席永垂不朽!

用户10xxx48

左边是本尊,右边是演员。

天涯孤客

特型影员古月的样子也不像伟大领袖毛主席的样子。

开天霸王 回复 09-17 18:47

古月是不化妆时像主席,但没有再化妆的潜力,薄唇细嘴没法画了!

开天霸王 回复 09-17 18:48

你就跟我说说,去哪里找一模一样的两个人

苗苗叉烧肉

伟人气盖山河的磅礴气势,是任何演员做不来的。。

真理之声

早就有很多道行高深的相士都看过毛主席的相貌后都知道是领袖人物,遇险而化,竞争对手关键时刻露怯,多年枪林弹雨中连擦伤都不曾,好多次炸弹掉身边变哑弹。真是天佑伟人,天佑中华。

阳光拉丁舞

伟人50多岁还很帅气,古月光是外表就比伟人差远了

伟君子

我从来不觉得古月有多象,气质上更是差之千里

九十有余

右边是古月

王锋

古月只是演出了伟人慈祥的一面,缺乏伟人的霸气。

sszs

毛主席的神韵是任何一个演员都无法模仿到位的。

热血未凉

我最爱的人[玫瑰]

用户10xxx21

发型就像…其它不太像……

树军

古月说话也不像主席

用户93xxx98

古月下巴尘些,方圆上差点意思

金秋枫叶

演员是演不出主席的气质的,气质只能感觉,很难言传。不可否认,所有演员和真实的历史人物在气质上是天差地别的。

坚持梦想

主席的眼神中透着无比的智慧,古月饰演的更像一位老者

用户14xxx95

伟人的气质与神韵是任何人都无法模仿的,古月虽不象,但也是当时最象的一个了。

用户10xxx20

每次看到毛主席就留泪!为人民服务!作人民的学生!每个字都如天大!重若万均!

用户18xxx31

古月其实和毛主席也不是很像

138

后面那张有形无神是假的,化成灰都知他是假的,,,

开天霸王 回复 09-17 18:48

你就跟我说说,去哪里找一模一样的两个人

隨缘

永远怀念毛主席![祈祷][祈祷][祈祷]

随意

姓糖的差远了

用户16xxx78

好像啊

微波

第二个是古月

中原刺客

彩色照是主席,黑白照是古月

guxiwun

古月神态呆板

用户13xxx68

毛主席没人能比

138

后面那张假的,化成灰都知是假的

相遇

毕竟一真一假,一眼可辩

荣华富贵

没带美颜

用户10xxx29

古月亲和力强些

用户10xxx64

…南无文殊师利菩萨摩诃萨…🙏🙏🙏🌈

LYS

[点赞][点赞]

用户10xxx68

毛主席55岁帅的很![点赞]

用户66xxx03

无须夸张,意到神韵

幸福 美好就是价值

古月啥也不是,不象。

0一壶浊酒喜相逢0

古月嘴巴下巴不像

用户48xxx49

我觉得右边的古月更像毛主席。

用户12xxx17

真找不出如他的演员,更找不出胜他的演员。

东汛

形容主席的英姿勃发的模样,用什么样的形容词都不为过