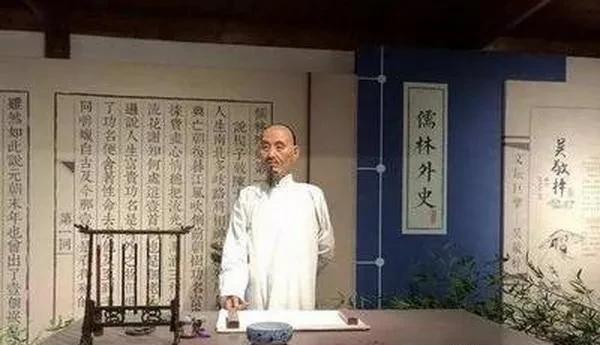

清代败家子吴敬梓,挥霍完他爹留给他的2万两白银之后,一夜变为了贫民,于是他搬离了豪宅,和妻妾都住在了贫民窟里,小妾们因为年轻纷纷都改嫁了,只有老妻守着他。 说起来,吴敬梓这2万两家产,来得其实不容易。他爹吴霖起当过江苏赣榆县的教谕,是个管教育的小官,为人清廉得很,一辈子没捞过油水,就靠俸禄和祖上留下的一点田产,慢慢攒下这2万两。 在清代乾隆年间,一两白银能买一石米(约150斤),普通农户一家五口一年的开销也就二三十两,这2万两要是省着花,足够寻常人家过七八辈子,就算是中等地主,也能靠着这笔钱安稳传几代。 可吴敬梓偏不,他打小就不是个看重钱财的性子,跟着父亲在官署长大时,见多了贫寒文人的窘迫,心里总想着帮衬一把。 他爹去世后,吴敬梓成了家主,手里有了这笔钱,更是把“仗义疏财”刻进了骨子里。有朋友考科举凑不齐路费,他二话不说就塞银子;有穷书生冬天没棉衣,他直接把自己的皮袄送出去; 还有人欠了债被债主逼得走投无路,他听说了就主动帮忙还上。那会儿他身边总围着一群人,有人是真感激他的好,也有人是冲着他的钱来的,可吴敬梓根本不分辨,只觉得“钱财乃身外之物”,能帮到人比什么都强。 他不是像别的败家子那样赌钱嫖妓、挥霍无度,而是把钱都花在了“情义”上,可偏偏就是这份不管不顾的仗义,让2万两家产没几年就见了底。 等他意识到钱花光时,家里的豪宅已经被抵押出去,田产也卖得差不多了。没办法,他只能带着妻妾搬到南京秦淮河畔的贫民窟——那地方叫“秦淮水亭”,听着文雅,其实就是几间漏风的土坯房,屋顶盖着破茅草,一下雨就到处漏水。白天出门,门口全是污水沟,夏天蚊子能把人咬得睡不着; 冬天没有炭火,屋里冷得像冰窖,他连件像样的棉袄都没有。以前家里有丫鬟伺候,现在什么都得自己来,他得去街上卖旧书换米,有时候书卖不出去,一家人就只能喝稀粥。 小妾们当初跟着他,图的是锦衣玉食的日子,哪受过这种苦。 年纪最小的那个才二十出头,看着每天喝稀粥、冬天冻得手发紫的日子,哭着收拾了包袱就走了,后来嫁给了一个小商人;另一个小妾有个孩子,怕孩子跟着受苦,也托人找了户好人家改嫁。 临走时,她们还劝老妻:“姐姐,你跟着他这辈子都没指望了,不如也找个好去处。”可老妻只是摇摇头,没说话。 老妻姓周,是吴敬梓的发妻,比他大两岁,两人成婚时吴敬梓还没继承家产。周夫人打小读过书,懂吴敬梓的心思——他不是真的“败家”,只是不屑于被钱财捆着。 那会儿吴敬梓白天出去奔波,晚上回来就坐在油灯下写东西,周夫人就坐在旁边,帮他研墨、抄稿子,有时候他写得入迷忘了吃饭,周夫人就把热好的稀粥端到他手边,轻声说:“先吃点,身子垮了可不行。” 有一次冬天,吴敬梓的手冻得握不住笔,周夫人就把他的手揣进自己怀里暖着,说:“咱日子苦点没事,你写的这些东西,将来肯定有人懂。” 也正是在这段最苦的日子里,吴敬梓看清了世态炎凉。以前围着他转的“朋友”,见他穷了就躲得远远的; 有些亲戚更是指着他的鼻子骂“败家子”,可这些白眼和嘲讽,反而让他更明白该写些什么。他把自己看到的、听到的科举制度的荒唐、文人的虚伪、底层人的无奈,都写进了书里,这就是后来的《儒林外史》。 写这本书的时候,他常常连纸都买不起,只能把别人用过的纸翻过来写,周夫人就帮他捡废纸,一张张理平整了给他用。 后来有人说,吴敬梓是“清代第一败家子”,可要是没有他“败”掉那2万两,没有他住贫民窟的经历,没有周夫人的相守,或许就没有《儒林外史》这部千古名著。他不是败掉了人生,而是用钱财换来了最真实的人间百态,用贫苦换来了刺穿时代的笔力。 而周夫人的守,也不是单纯的“贤惠”,是她懂吴敬梓的才华,信他的价值,这份精神上的契合,比任何金银珠宝都珍贵。 真正的人生从来不是守住钱财,而是守住心里的光。吴敬梓丢了家产,却留下了不朽的作品; 周夫人没了富贵,却守住了懂她的人。这或许就是“败家”背后,最值得琢磨的人生滋味。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。