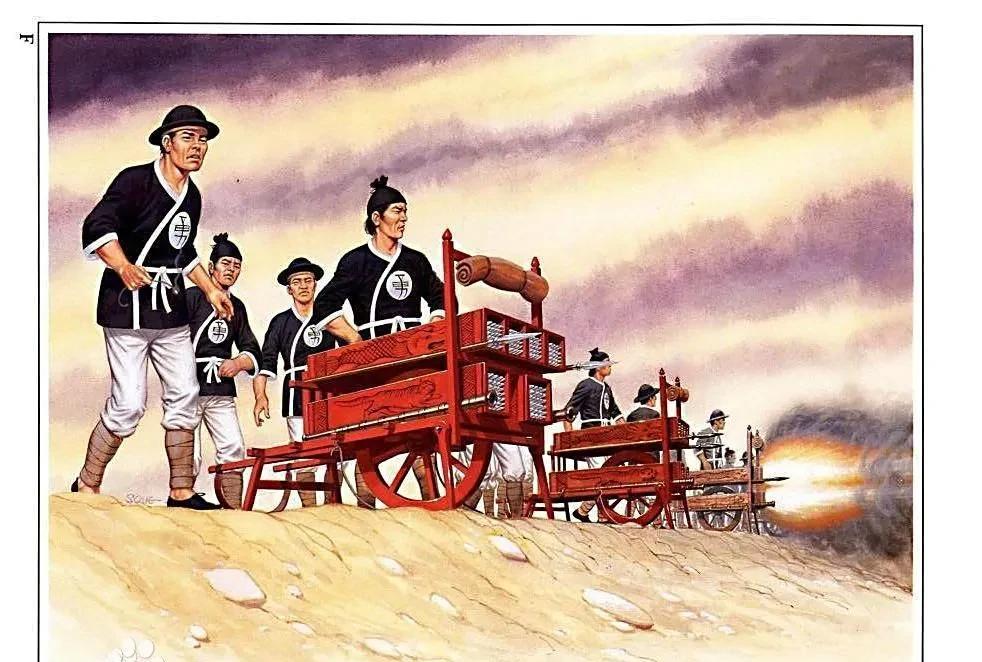

明永乐十九年(1421年)春天,北京城外的旷野上,迎来了一场震惊世界的大阅兵。明成祖朱棣调动十万精锐,列阵整齐、盔甲鲜明,一场展现国威的盛大庆典正在这里上演——这不仅是中国古代军事史上规模空前的集结,更是一次巧妙而深远的外交举措。 说起这场阅兵的缘由,其实背后是朱棣的深谋远虑。他通过“靖难之役”登基后,一方面要稳固内政,另一方面也要应对北方蒙古势力的威胁。再加上郑和下西洋后,许多海外国家都对明朝的实力充满好奇,甚至有些观望和试探。于是,朱棣决定用一场真刀真枪的“军事表演”,来回应对明朝虎视眈眈的各方势力。 尤其令人惊叹的是,这次阅兵不仅仅是一场国内练兵,更是一次国际盛会。来自中亚、南洋、波斯等27个国家的使节受邀观礼,其中最引人注目的是帖木儿帝国的使者——这个曾经纵横西亚的强国,在帖木儿去世后虽渐衰落,但仍对西域拥有一定影响力。朱棣特意安排他们近距离观看明军的实战演练,意图再明确不过:他要让世界看到,什么才是真正的“强军”。 阅兵当天,京军三大营——神机营、五军营和三千营一一亮相,阵容威武、气势如虹。神机营的火器演示尤其令人瞩目,士兵们操作火龙枪、一窝蜂火箭等先进武器,轮番齐射、声震四野。西南调来的“土狼兵”还展示了灵活的山地战术,显示出明朝多民族军队的协同作战能力。在场的各国使节无不被这场面震撼。据明代史料记载,帖木儿使臣看到明军火齐发、势如雷霆时,竟然情不自禁跪地行礼,高声表示愿归附大明、永为藩属。 这个场景极具象征意义——曾经扬言要东征中国的帖木儿帝国,其代表竟在明朝军威前主动示好。朱棣没费一兵一卒,就凭一场阅兵赢得了外交上的重大胜利。此后数十年,中亚、西亚各国纷纷遣使来朝,丝绸之路重现繁荣,甚至一直到明末,来自撒马尔罕、哈密等地的朝贡依旧络绎不绝。 回过头看,这场阅兵不仅是军事上的炫耀,更是明代鼎盛时期国力、科技与文化的高度凝聚。朱棣以开放和自信的姿态,展现了一个大帝国的气度。他通过实际行动诠释了“以和促安,以威促信”的智慧,为中国古代外交史写下了光辉的一页。 更难得的是,永乐大阅兵不仅震慑外邦,也提振了民心。百姓见到国家军容壮盛、外交有成,自然生出自豪与安定之感。而明朝的火器制造、阵型战术也在这次大阅兵中得到充分锤炼,为后来的军事发展奠定了扎实基础。 六百年后的今天,我们重温这段历史,依然能感受到那时大明王朝的恢宏气象。它用一场阅兵,传递出和平与威严并重的治国理念,以及自信与开放的气度。 #明永乐大典# #永乐盛世# (据《沙哈鲁遣使中国记》等记载改写)

![中国历史基本上中原不内乱,游牧就只有挨打的份[6]](http://image.uczzd.cn/422124218612007233.jpg?id=0)

![瓜[吃瓜]唐朝诡事录之长安上线时间:11月8日晚上八点。怎么这么晚?](http://image.uczzd.cn/15632127403915317388.jpg?id=0)