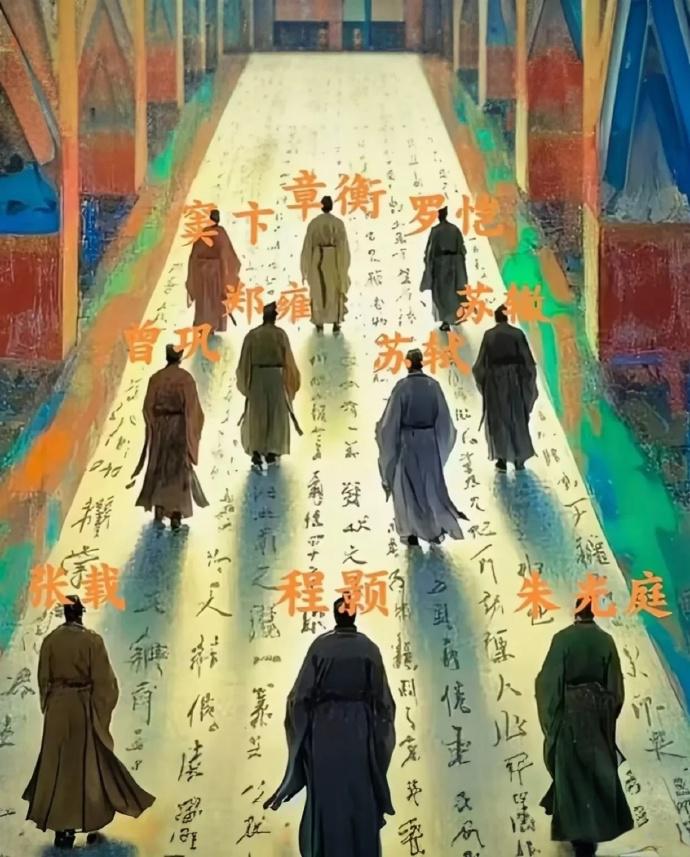

章衡:“哪有什么怀才不遇,只是你太菜”科举时把苏东坡挤到榜眼,北宋未来9位宰相给他这位状元爷陪跑。千年奇才——章衡实力有多强悍。

嘉祐二年的汴梁贡院槐花开得正盛,二十二岁的章衡走进大殿时,欧阳修正捋着胡子看考卷。

这位主考官刚把科举文体改成重实用轻辞藻,殿试题目《民监赋》就是块试金石。

章家祖孙三代为官,堂叔章惇已在考生席虎视眈眈,可这个福建书生偏不写祖辈功勋,落笔第一句直指帝王心术:"运启元圣,天临兆民"。

仁宗皇帝看到卷子时,朱笔在砚台蘸了三回才圈定状元。

那年同榜的考生成了传奇。

苏轼兄弟后来在西湖修堤,曾巩执掌史馆,程颢兄弟开创理学。

可当时放榜那日,眉山苏家兄弟挤在红榜前找名次,三十四名苏轼看见榜首"章衡"二字时,转头对弟弟说:"此君文章如铜鼎,咱们这些瓶瓶罐罐比不得。"

后来苏轼在《章子平墓志铭》里写得更直白:"百岁无双士,三代第一人"。

新科状元没留翰林院镀金,自请去湖州当通判。

太湖边的老农记得清楚,章大人上任头月就卷裤管下泥塘。

那年春汛冲毁十八里圩田,他带着民众打木桩编竹笼,硬把苇草滩改出三千亩熟地。

转运使来视察时,看见田埂上晒得黝黑的状元郎,官靴陷在泥里拔不出来。

郑州任上更显霹雳手段。

城里"青皮会"欺行霸市多年,前几任知府动不得豪绅庇护的恶霸。

章衡到任第三天,西市肉铺当街砍人的凶徒就被枷在府衙前。

百姓发现新知府审案不要师爷念状纸,判词里连《宋刑统》第几卷第几条都写得明白。

半年后四千顷牧地分到佃农手里,看马场的勋贵告到中书省,奏章却被三司使包拯压下了。

原来章衡早把牧地账册抄送财政司,契税都比往年多收三成。

辽国南京府的驿馆里,辽道宗设宴刁难宋使。

契丹贵族举着镶金弓挑衅:"听说南朝状元只会写字?"

章衡接过三石强弓连发三箭,箭箭穿透百步外的铜钱方孔。

次日辽国宰相送来盟书时,发现宋使在馆内誊写《北疆屯田策》,纸缝间还夹着幽云十六州的山川草图。

返程途中章衡写密奏急报,辽军马槽多蛀虫,可伺机收复故土。

可惜奏章送进枢密院时,王安石正与司马光争青苗法,这份边境急报在案牍里埋了十年。

苏轼在杭州疏浚西湖那年愁缺钱粮,写信向老友章衡讨教。

时任两浙转运副使的章衡不但送去治湖图志,还调拨三万民夫助工。

后来百姓只知苏堤风月,却不知六和塔下的水闸是章衡亲手设计。

元祐党争时章衡因支持新法被贬颍州,正逢黄河决口饿殍遍野。

他开仓放粮被弹劾"擅动国帑",却在灾区泥水里泡出满脚冻疮。

幕僚替他抱屈,这位五品知州指着粥棚说:"功名是汴梁的,百姓是眼前的。"

三司衙门清查亏空那年,章衡查出国库存丝五年烂掉十之三四。

他要求各州提前张榜公示赋税额度,触怒了多少暗箱操作的官吏。

被贬汝州路上,行李中除了朝服印信,就是湖州老农送的腌菜坛子。

坛底刻着"青天章"三个糙字。

苏轼后来在《东坡志林》里写章衡平生最像绍兴老酒:"初尝淡似水,窖藏十载方知醇厚。"

章衡墓今在福建浦城郊外,宋碑早已斑驳。

县志记载他晚年编撰《历代通要》时,把嘉祐二年榜眼探花都立了传,唯独不写自己高中状元之事。

倒是治平三年郑州遭蝗成灾,北城门外的《赈灾功德碑》至今尚存。

八百多个捐粮者姓名里,"章衡"二字刻在贩夫走卒之间。

对此您怎么看?

湖边人

千古大才,国士无双

闲人真幸福

不及其堂叔多矣,章惇在荆湖任上辟梅山改土归流,湘中、湘西南直至贵北、渝南,此时才正式并入中原版图,中原朝廷在丢失中原、西北大片故土后,在南方找到了替代,粮食、赋税得到补充,南宋后来能偏安,除了海上贸易,最大的助力就是来自中南方向的开疆拓土,所以章惇即使没有首辅任上的复辟新法,为王安石正名,光凭开辟梅山,就可为中华史上名臣之列。