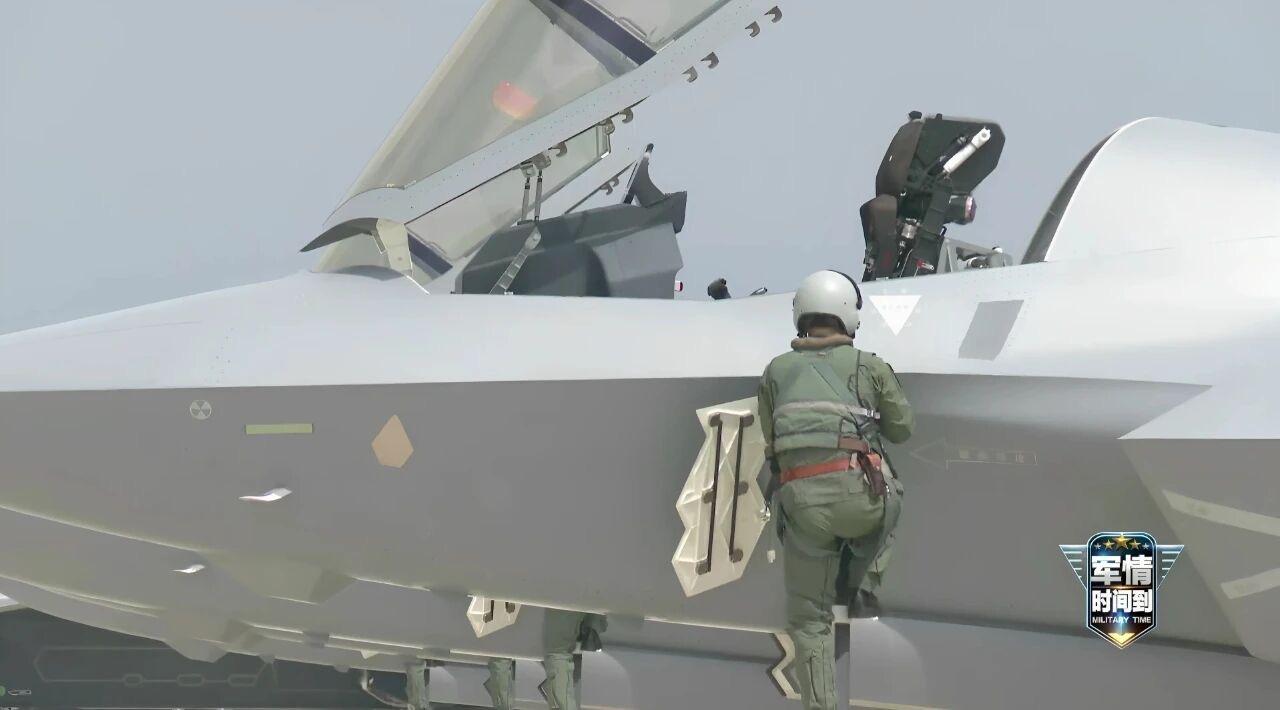

首次!歼-35舰载机使用了内置折叠式登机梯,这是我国战斗机的第一次! 央视报道中,首次曝光了歼-35舰载机的登机梯,采用可折叠的内置登机梯,主要设计与美军F-35A几乎一模一样。兔子彻底把鹰酱薅秃噜皮了。 对于舰载机而言,内置登机梯绝非一个小附件那么简单。在空间极其有限、被称为“寸土寸金”的航母甲板上,每一项设备、每一个工序都需要精打细算。 传统外置登机梯弊端显著,其需额外空间存放,且依赖地勤人员操作移动。这不仅延长了备航时间,还在本就资源紧张的甲板上,进一步挤占了空间与人力。 而歼-35的内置登机梯可由飞行员自主操作收放,无需等待外部设备,实现了快速上下机,这在高强度、快节奏的航母作业中,能够有效缩短舰载机的出动整备时间,提升整体作战效率,每一分钟的节省都可能对战局产生影响。 回顾我国战机的发展历程,对重量的严格控制曾是其显著特征。设计师们一度将“克克计较”的减重理念贯彻到极致,甚至长期未为战斗机配备内置登机梯。 2010年珠海航展上,一架歼-8F战斗机的飞行员在降落后,因地勤人员未能及时送来登机梯,而从近三米高的座舱小心翼翼跳下的场景,便是这一时期设计思路的一个缩影。 即便是我国首款舰载机歼-15,因其研制参照了从乌克兰获得的T-10K原型验证机,而该机恰巧也未设计内置登机梯,故延续了依赖地面或外挂式梯子的保障模式。 因此,歼-35的这一设计,标志着我国在战机设计理念上的一次重要转变,从过去单纯追求极致的性能参数,转向更加综合地权衡实战需求与整体作战效能。 当然,内置登机梯的设计也并非百利而无一害。它不可避免地会占用机体内部宝贵的空间,并带来所谓的“死重”——即这些结构重量并不直接贡献于飞机的作战性能,如机动性、航程和载弹量。 这对于任何一款追求性能平衡的战机而言都是一个需要谨慎权衡的挑战。这也解释了为何不同军种会根据其作战环境做出不同选择。 在国际上,这种差异也同样存在,法国空军的“阵风”C/B型使用普通登机梯,而其海军舰载型“阵风”-M则配备了内置登机梯。 歼-35采用内置登机梯,还隐含着对其工艺水平的展示。在去年的珠海航展上,细心的观察者曾因其机身表面异常光滑、未见明显口盖痕迹而推测其未配备内置登机梯。 此次央视画面的披露,恰恰证明了歼-35的制造工艺十分精湛,其登机梯口盖与机身融合度极高,严丝合缝,达到了远距离目视难以分辨的水平。 这种高水平的工艺处理,对于维持战机整体的隐身性能至关重要,每一个微小的缝隙和接口都可能成为雷达波的反射源。 此外,对于歼-35这类隐身战机,内置登机梯还有一个常被忽视的优势:它能更好地保护飞机表面的隐身涂层。 传统的吊挂式登机梯即便采取保护措施,仍难免在搭放和撤收过程中与机身表面发生摩擦和磨损,长期使用会损伤涂层,进而降低战机的隐身性能和防护性能。内置登机梯则完全避免了这种物理接触,有利于长期维持战机的隐身完整性。 从更广阔的视角看,内置登机梯已成为全球现代舰载机设计的趋势。俄罗斯苏 - 33、法国“阵风” - M,还有美国 F - 35 与 F/A - 18E/F 等主流舰载机,均装配了类似装置。 歼-35的选择,既顺应了这一国际潮流,也体现了我国航空工业在消化吸收先进设计理念后,根据自身需求进行再创新的能力与自信。 歼 - 35,我国自研的新一代隐身舰载战斗机。它以制空作战为核心,兼具对面打击能力。作为海军从近海防御迈向远海防卫的标志性装备,彰显着我国海军的转型与强大。 其内置登机梯的曝光,虽是一个细节,却折射出我国战机设计愈发成熟,不再局限于单项性能的极致追求,而是更加强调在真实战场环境下的整体实用性、保障便捷性和作战效能的可持续性。