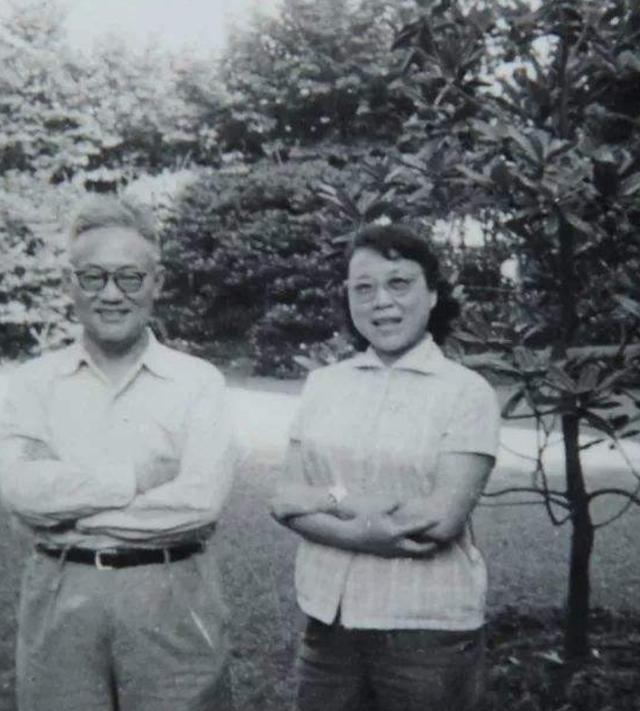

萧珊焦急地敲开巴金家门,巴金开门后手足无措:“你怎么哭了,谁欺负你了吗?”萧珊满眼泪光地答道:“父亲给我订了一门婚事,但我不想嫁给一个不认识的人!”巴金心疼,却只敢安慰:“既然是你父亲安排的,一定是经过慎重考虑的。”萧珊听到这话,失望地转身离开。 巴金这个人啊,原名李尧棠,1904年生在四川成都的一个大家庭里,从小见识过封建礼教的束缚,这让他后来特别反感那种包办婚姻。他早年去法国留学,接触到无政府主义思想,回来后一头扎进写作里,笔名就取自朋友巴恩波和克鲁泡特金的姓氏组合。巴金的成名作《家》直接反映了他家族的那些陈腐事,里面那些青年追求自由的劲头,影响了好多年轻人。 他一生写了《激流三部曲》,还有散文集什么的,翻译了不少外国书,比如克鲁泡特金的著作。话说巴金年轻时挺坚持独身主义的,因为他觉得婚姻会拖累事业,还得面对乱世的压力。萧珊呢,原名陈蕴珍,1917年生在浙江宁波商人家庭,小时候就爱看书,尤其是巴金的作品,那种对封建家庭的反叛让她着迷。1936年,她18岁时开始给巴金写信,谈人生困惑,还附上照片。半年后他们见面,从此拉开序幕。 萧珊中学时演过话剧《雷雨》里的四凤,因为和进步人士来往被学校开除,她那股追求独立的性格,跟巴金书里的人物挺像。两人通过信件交流,萧珊渐渐从崇拜转为深情,而巴金也慢慢被她的热情打动。他俩年龄差13岁,巴金起初还叫她“小友”,但萧珊的坚持让关系深入。她后来到上海求学,继续跟巴金保持联系,还开始翻译工作,出版了屠格涅夫的短篇小说集。巴金欣赏她的才华,两人就这样从书信走向现实交往。 1938年那件事,是他们感情的关键转折。萧珊家里给她安排了门亲事,对方是个有钱人家的陌生男子,这在当时挺常见,毕竟很多家庭还讲究门当户对。萧珊不愿意,她觉得这违背了自己的追求,就跑去找巴金商量。巴金当时顾虑多,一方面心疼她,一方面又觉得父母之命不好违抗,就建议她慎重考虑父亲的决定。萧珊听到后挺失望的,以为巴金不站她这边,直接走了。 但巴金很快就后悔了,他意识到如果不追上去,可能就错过一辈子。他追上萧珊,明确表示支持她拒绝那门亲事,两人从此确认了心意。这事后,他们的恋爱更稳固了。萧珊继续她的翻译事业,巴金也忙着写作和编辑。他们没急着结婚,因为抗日战争爆发,生活颠沛流离。萧珊参加过青年救亡活动,还在伤兵医院当护士,那时候她推着担架帮忙,展现出坚韧的一面。 巴金赞赏她的行动,两人关系越来越近。1938年后,萧珊去广州看望巴金,他们同住出版社,各有房间,一起上街吃饭,巴金工作时她就在旁边安静陪伴。这段经历加深了他们的默契。巴金后来在回忆中说,萧珊的出现让他从独身主义转向接受婚姻,因为她不只是伴侣,还能理解他的文学追求。两人恋爱八年,期间巴金写出《春》和《秋》,完成三部曲,萧珊则翻译了普希金的《别尔金小说集》。他们的感情建立在共同的文学兴趣上,萧珊的译笔清丽,巴金私下里很喜欢读她的作品,说阅读那些翻译对他是一种享受。 婚后生活,他们终于在1944年5月于贵阳花溪镇简单结婚,那时巴金40岁,萧珊27岁。没有大张旗鼓的仪式,就在旅馆里办了。次年生下女儿李小林,1949年生儿子李小棠。两人相伴28年,从没吵过架,互相扶持。萧珊加入中国作家协会上海分会,当过《上海文学》和《收获》的编辑,继续翻译外国文学,比如屠格涅夫的《阿细亚》和《初恋》,用稿费给女儿买了钢琴。 巴金说她的翻译虽不是原汁原味,但有创造性,像文学作品一样吸引人。50年代,他们住在上海武康路,生活稳定下来。巴金忙着访问朝鲜,写散文通讯集《生活在英雄们中间》,萧珊在家支持他,帮着整理资料,接待客人。他们的家成了文学圈的聚集地,很多作家来访。萧珊不光是妻子,还成了巴金的助手,她懂他的脾气,帮他分担琐事,让他专心创作。 巴金后来当选中国作协主席,还去日本参加国际笔会大会。萧珊的翻译事业也稳步推进,她译的书在文坛有口碑。两人一起面对生活艰辛,巴金在回忆录里提到,萧珊总给他鼓励,让他觉得有她在身边,什么都能扛过去。他们的婚姻接地气,不是那种轰轰烈烈的浪漫,而是日常的互相理解。巴金说,萧珊的眼睛总给他力量,让他变得开朗。 巴金的晚年,更多是怀念萧珊。1972年8月13日,萧珊因肠癌去世,享年55岁。巴金把她的骨灰放在床头,陪伴余生33年,从不考虑再娶。他说萧珊是他的生命一部分,她的骨灰里有他的血和泪。巴金写下《怀念萧珊》、《再忆萧珊》和《一双美丽的眼睛》,表达深情。 他说萧珊的离去让他感到孤寂,但她的回忆给他力量。他将骨灰坛抱回家后,拒绝儿女建议入土为安,坚持放在身边。巴金活到101岁,2005年10月17日逝世,期间获“人民作家”称号,还推动建立中国现代文学馆。去世前,他嘱咐后人把两人骨灰混合撒向大海。