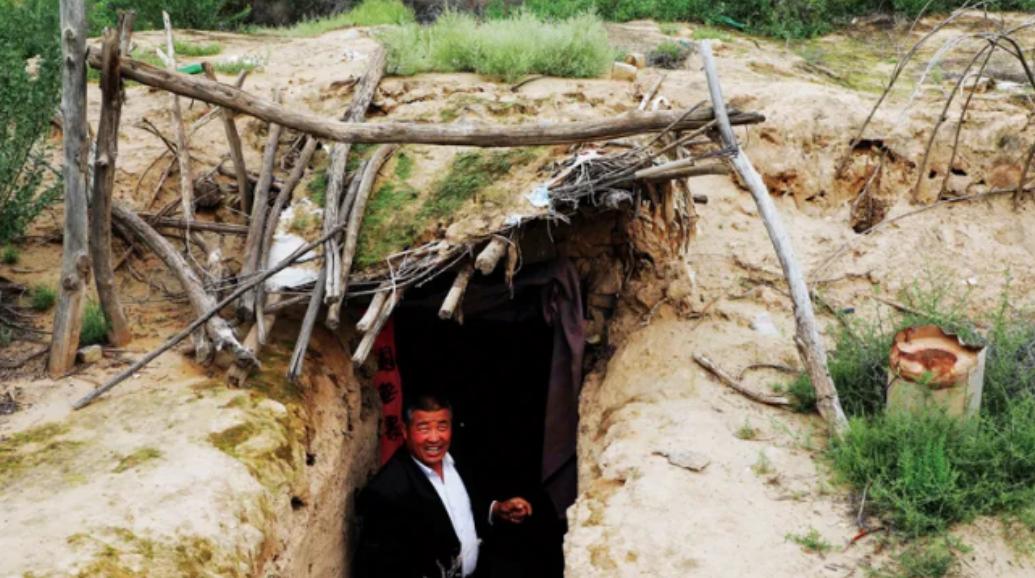

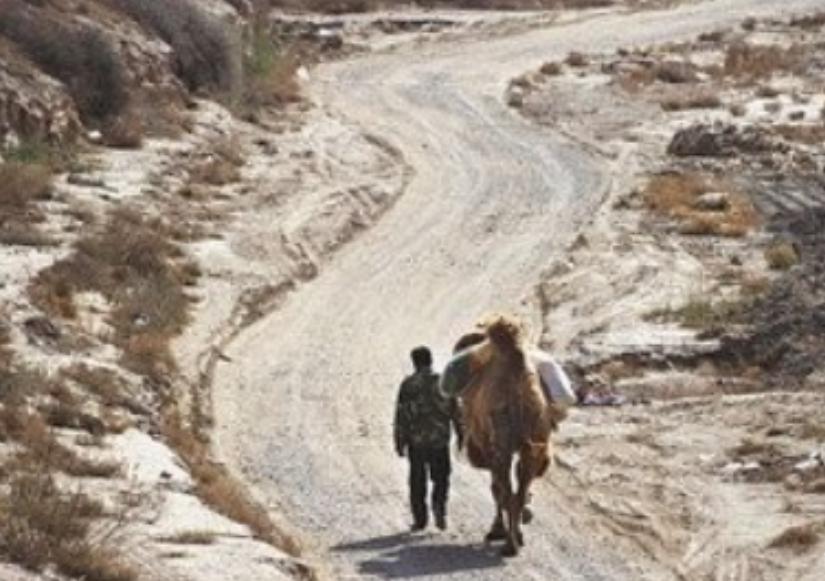

1999年,甘肃武威,31岁男子不顾母亲和妻子的反对,卖掉家里的牲畜,凑了1万块钱,买来1匹骆驼,带着父亲,搬进腾格里沙漠复地2间地窝子,村民们笑话他傻,他却说:以后你们都得谢我! 这个被乡亲们称作“王疯子”的人叫王银吉,那时他站在被沙埋掉半截的屋檐下,看着风沙年年逼近村庄,庄稼种一茬得补三遍,村里三十多户人家搬得只剩几户。 他不想再逃了,决定掉头冲向沙漠,和它拼死一战。王银吉说服了父亲王天昌,两人带着卖牲口换来的钱,拉上半车麦草,牵着那匹瘦得能数清肋骨的骆驼就进了沙漠深处的“庙儿墩”。 他们住进两间早就废弃的地窝子,那其实就是个两米深的沙坑,顶上棚些柴草,地上铺着草垫。风一吹,油灯忽明忽暗,早上掀被子能抖出半碗沙,吃饭碗底总铺着层“胡椒面”。 村民看到这景象都摇头,有人说他把钱往沙窝里甩,就等着哭吧。但王银吉心里明白,如果现在不治沙,以后可能连退的地方都没有了。 武威已经算离沙漠比较远的地方,但沙子还是不断侵过来,他这一代不挡,下一代就得遭殃。 治沙的头几年,艰难得超乎想象。树苗种下去没活过一天,刚扎下的草方格一夜就被流沙吞没。王银吉蹲在沙丘上啃干馍,看着成批死掉的树苗说不出话。 后来他发现父亲用草绳捆住树苗根部再埋土,成活率居然高了一些,这个细节点醒了他。他连夜骑骆驼去县里找林业专家,才知道治沙不能蛮干,得先固沙,不同树要种在沙丘不同位置。 回来之后他像变了个人,寒冬腊月也裹着棉袄蹲在流沙带观察,终于琢磨出“沙丘顶部种花棒、迎风坡种梭梭、低洼处栽沙枣”的门道。 他还发明了“沙木枪”,一头能刨坑,一头能打眼,栽苗回填省力又保墒。母亲也根据多年生活经验,特制了一批种树工具,妻子也从最初的反对转为默默加入。 水比油还金贵,骆驼驮着200斤水,走三小时沙路只能浇三十棵树。全家人像呵护婴儿般对待每一滴水,洗完脸沉淀了再洗手,淘米水留着浇树,连脚都舍不得洗,沾点沙子搓搓就算。 就在治沙初见成效、沙漠里冒出四五十亩绿洲时,这个家庭遭遇了沉重一击。 2005年春天,王银吉14岁的小儿子突然腿脚不便,家人起初忙于种树没太在意,等送到医院时才发现是脑干胶质瘤晚期。 孩子临终前趴在爷爷腿上气若游丝地说:“把我葬在治沙点,我要看沙漠变绿洲……”这个承诺成了扎在王银吉心头的刺,也成了他治沙的永动机。 悲痛之后,妻子哭着紧紧抱住王银吉:“我已经失去了1个儿子了,不能再失去你了!”但她没有离开,反而拿起铁锹,一起插麦草、浇树苗。 母亲也搬进了沙漠,用捡来的铁丝弯成能同时刨坑和栽苗的工具。大儿子毕业后去新疆打工,每月寄3万元回来,汇款单上总是写着“买树苗”。 25年过去,当年的“疯子”成了全国劳模。沙漠里9600亩绿海随风起伏,梭梭林像绿色卫兵锁住流沙,花棒开出紫红的花,沙枣树结出甜果。 政府给通了电修了路,建了护林房和瞭望塔。当初笑话他的村民,现在庄稼再不会被风沙掩埋,不少人也跟着加入治沙队。 王银吉一家用四分之一世纪的时间,证明了平凡人也能改变生态。他们种下的不仅是一片森林,更是一种信念—人不再跪着求生,而是站着把春天种进风里。 信息来源: 新华社《“三北”工程 | 中国锁边奇迹再现!腾格里沙漠153公里镶上“绿链”》 中国自然资源报《迎全国生态日记者行 | 宁夏中卫:绿染大漠,人沙和谐新画卷》 经济日报《沙水相连筑起“绿色长城”》