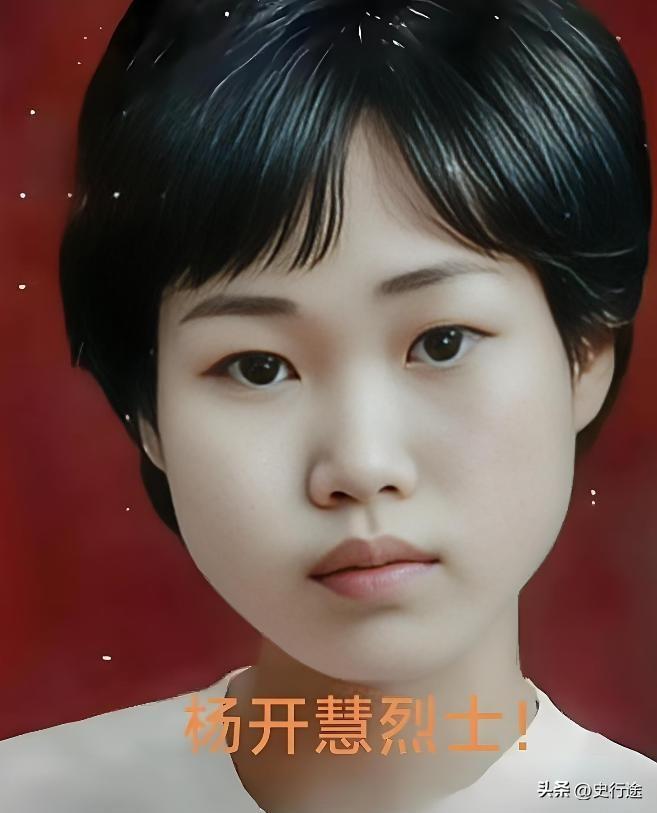

这是毛主席的妻子杨开慧的真实彩色照,这可不是演员扮演的,杨开慧写给丈夫的血泪家书,一边看一边泪流不止,她爱得很深很深,爱她的丈夫,爱她的小孩,更爱她的祖国!满门忠烈!无比敬仰! 板仓这个地方,安静得很。 土屋低矮,天晴时能听见树上的蝉叫,天阴就只有风。 多年前,杨家在这儿生了个女儿,,她叫杨开慧。她爹是个读书人,叫杨昌济,后来在北大教书。 那会儿家里学生来来往往,什么“救国”“变法”这些话题,小姑娘耳朵里天天听着。 她不爱玩闹,常坐在一旁听,眼睛亮,不吭声,大人说话,她记心里。 到她稍微懂事一些,自己就去找书看,看得多了,也就懂了些。那些年,她和别人家姑娘不太一样,不迷花样,也不怕寒窗,就一门心思往书里钻。 毛泽东第一次出现在她眼前,是在长沙第一师范。 那时候毛家那小子整天上山跑,赤脚爬岳麓山,说是锻炼身体,野蛮其体魄。 别人看他疯,她却觉得这人挺有劲,不是身上有劲,是心里头有火,慢慢地,这两个年轻人接上了头。 后来杨家搬到北京,她爹去北大当老师。 毛泽东也来了,在北大图书馆当管理员。 俩人又碰上了。常一起走走,北海那边,护城河那边,不冷不热地聊点事。有时候说学生罢课,有时候说社会不公,聊着聊着,也就成了心上人。 他们的关系没多讲究礼数。 1920年,两个人在长沙办了婚礼,说是婚礼,其实就是吃顿饭。 六块银元,一桌亲友,没红毯没花轿。没人唱戏,没人放炮,但他们都很踏实。这事就这么定了,一过一辈子。 婚后毛泽东常年在外,搞工人运动、组织会议,忙得团团转。 杨开慧没闲着,白天看孩子,晚上写信、传消息,干的都是要命的活儿。 她不声不响,但做事利索。党的文件、指示,她来传。 毛泽东那边有什么风吹草动,她也得提前知道。来来回回跑,板仓到长沙,长沙再往外头走。 大冷天的,雪地里踩出一串脚印,有时还带着孩子。不是作秀,是那时候真的没人干这些活儿,能干的就只有她。 1921年,毛泽东写了一首词,《虞美人·枕上》,他那会儿在外地,夜里睡不着,就写这个。 词不长,说的就是心里难受,想老婆。 开慧收到了,看完没多说话。 也没回诗。她不是那种拿文人笔墨来回你一句我一句的人,她心里有感情,但不张扬。 两年后,毛又写了一首,《贺新郎·别友》。那时候他又要走了。词里那句“人间知己吾与汝”,写得直白。杨开慧那会儿已经有两个孩子了,日子也更紧了。她把那首词压在箱底,每次毛走远了,就翻出来看看。 1927年以后,局势变了。国共之间已经翻脸了,到处都是追捕,长沙街头经常能听见枪声。毛泽东要上井冈山,开慧送他上火车。那次一别,就再没见过。 之后三年,他们断了联系。不是不想联系,是根本联系不上。地下交通线被破坏,信也寄不到,消息也打听不到。开慧一个人在家带着仨孩子,白天照看,晚上还得出去传消息。有时要走夜路,一脚踩进水沟,鞋湿了,只能脱下来拧干接着走。 她写过一封信,没寄出去。是写给堂弟的,说得很实在,说自己可能活不久了,孩子要托付他照看。字句不花,像是在写买菜账单,但看得人心口发紧。 1930年,板仓的风比往年更冷。十月,她被捕了。国民党要她说出毛泽东的下落,还有地下党的联络点。她一句没说。人家又给条件,说只要写个声明,脱离关系,就能放。她说:“要打就打,要杀就杀。要我脱离关系,除非海枯石烂。” 十一月十四号,她被押到识字岭。 刑场没多少人,她穿着自己留下的一点蓝布做的衣服,干干净净的。旁边是毛岸英,还小。 她弯腰说了几句话,说将来见到爸爸,就告诉他,妈妈没做对不起他的事。 当天中午,风特别大。她站在风里,不哭不闹,头发被吹乱,眼睛看着远处。就这么走了,年纪只有二十九。 毛泽东那会儿在江西,正在打仗。 过了好几天才知道。他没喊没叫,写了一封信,寄回板仓,说“开慧之死,百身莫赎。”他这人平时话就不多,这几个字已经够重了。 又过了二十多年,1957年,李淑一给毛写信,说她写了首诗纪念自己牺牲的丈夫柳直荀,希望毛主席也把那首《虞美人·枕上》抄一份给她。 毛看完信,没给原词,倒是写了一首新词,《蝶恋花·答李淑一》。 “我失骄杨君失柳”,那句大家都记得。那时候毛已经六十多了,但写起开慧,还是那股劲,压着心口的。 1962年,有人问他,为什么叫“骄杨”?他回了一句:“女子革命而丧其元,焉得不骄?” 八十年代,板仓的老宅子里,有人修屋顶,在墙缝里发现了她写的信。 有自传,有家书,字迹还在,有人说像是她在时间深处等了几十年,终于有人找到她留下的声音。 现在去纪念馆,还能看到那些信。 灯光照在玻璃柜上,纸张发黄,但字一点不模糊。