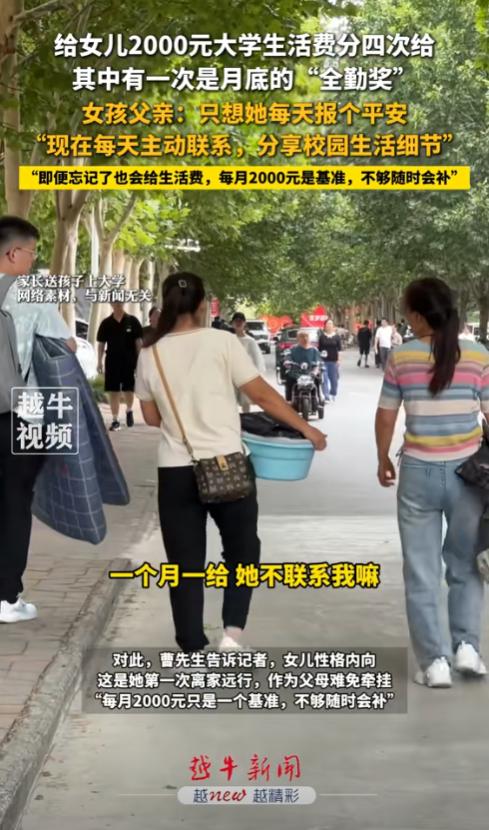

为了常联系,湖北男子和上大学女儿约定,每个月2000元生活费分4次给, 每月1日、10日、20日各转500元,最后一笔500元则作为“月底全勤奖”发放,网友:“有这种家长挺心累的,一次性发放担心饿死吗?” 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 9月9号,九派新闻报道了一个家长给上大学女儿独特的生活费方式,他们没有纠结生活费的多少,而是仔细讨论了给生活费的“形式”!令很多网友大呼“心累”! 湖北一位父亲在送女儿去大学报到时,没有像大多数家长那样简单粗暴地把一个月的生活费打过去,而是与女儿拉钩约定:每个月2000元生活费,不是一次性到账,而是分四次发放。 每月的1号、10号、20号各有500元打卡到账,剩下的最后500元要等到月底,作为“全勤奖”发放。 条件也并不复杂,只要求女儿每天主动发一条消息给家里,哪怕只是一个标点、一张自拍,甚至一段十秒钟的小视频,只要能证明她平安无事,就算任务完成。 这个设定看起来带点“游戏打卡”的味道,让不少网友忍不住笑说:“这简直是现实版的‘亲子考勤制度’。” 可父亲曹先生的心思其实一点都不复杂,他的女儿性格偏内向,又是第一次离开家到武汉读大学,父母心里多少有些牵挂,怕她一个人默默承受孤单,也怕孩子顾着忙学业,渐渐减少和家里的联系。 与其说这是一种限制,不如说是一种小心翼翼的“绑定”,把那份牵挂落实到每天的小讯息里。 而对于钱这件事,他倒是相当大方,曹先生强调,这2000元只是一个基本数目,万一不够用,随时可以补贴。 至于万一哪天女儿真忘记发消息了,会不会因此少了那笔500元的“全勤奖”?答案也很明确:不会。 生活费一定会给全,不想让女儿在经济上背上心理负担,这笔“全勤奖”更多的是象征意义,是父母想要的那一份安心。 有意思的是,这个约定实行了几天后,女儿不仅没有觉得被束缚,反而每天都乐于分享一些校园生活的细节。 比如第一次用校园卡去洗澡时的小困惑,洗衣机的使用体验,宿舍氛围的轻松愉快,甚至宿舍里和室友之间的小插曲,她的每一次分享都让父母觉得放心,也让原本陌生的校园生活,变得生动而温暖。 父亲还表示,仙桃到武汉距离不算远,争取每个月都去看望一次女儿。 这件事一上网,立刻炸开了锅,有人觉得这样的父母真的很用心,既保证了孩子的生活费,又创造了每日联系的机会,算是两全其美。 还有人认为这是现代父爱的新创意,可也有不少声音提出质疑,觉得父母的控制欲过重。 孩子上了大学就意味着成年,理应学会独立处理自己的事情,哪怕是理财或交流,也该自己来主导,每天必须联系一次,看起来像是维系感情,实际上可能会让孩子觉得紧张,甚至产生逆反心理。 其实,这种矛盾几乎是所有父母都会面临的,孩子刚进入大学校园时,父母总会陷入一种微妙的情绪,既希望他们独立自强,又忍不住担心他们吃亏受苦。 于是,有些父母会不自觉地抓紧那条“线”,像放风筝一样,生怕风一吹就断了,但过紧的拉扯只会让孩子飞不高,过松的放手又怕他们失去方向。 从这个角度来看,曹先生的做法虽然看似有些“控制”,但也包含了真切的关心和柔软的矛盾。 他没有真的把钱当成考核的筹码,而是把它变成了一个仪式,女儿每天发来的点滴,不仅仅是完成任务,而是为父母带来一种踏实感。 而随着时间的推移,孩子逐渐熟悉校园环境、建立社交圈后,或许就能逐渐减少频率,把这种仪式过渡成更自由的交流。 这场关于“分四次给生活费”的讨论,其实远不止是钱的分配问题,而是一场关于亲子关系的再塑。 大家觉得,这样给大学生活费的形式值得借鉴吗?如果用在你家孩子身上,孩子会欣然接受还是大吵大闹呢?

怪人王王大蛇

这样做只会让女儿开始觉得厌恶,反作用啦