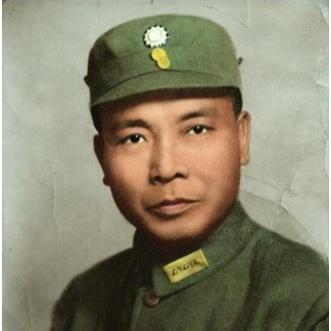

1951年,一个15岁新兵擦大炮,埋头看瞄准镜,谁料突然瞅见,敌人阵地上出现一奇怪绿影,他一跺脚:瞄准,打!没想到就是这个决定却立下了大功! 张典文来自湖南临湘,是个标准的“新兵蛋子”。1951年参军时,他实际上还是个孩子,只有15岁。 因为年龄太小,他最初参军时还遇到了不少阻力,但他参军的决心非常坚定,最终如愿以偿地成为志愿军第47军140师419团的一员。刚到部队,他被分配到机炮连,战友们看他年纪小,都亲切地叫他“小粒子”。 像所有新兵一样,张典文渴望上阵杀敌,立下战功。但现实是,他每天的任务主要是擦拭和保养大炮。别看这工作枯燥,却让张典文有了意外收获。 日复一日地擦拭大炮,使他通过瞄准镜仔细观察对面敌军阵地,对那里的地形和情况了如指掌。这种日常训练无意中培养了他敏锐的观察力。 事情发生在1951年11月的一个下午。张典文像往常一样擦拭炮膛,透过瞄准镜观察美军阵地。 突然,他发现对面山头上出现了一个不寻常的绿色阴影,看起来像是个临时搭起的帐篷,周围还有人影在晃动。这片绿色在焦土上显得格外显眼,引起了他的警觉。 张典文内心挣扎起来。一方面,军纪严明,未经请示擅自开炮是严重违反纪律的行为;另一方面,他直觉认为这个目标很重要,担心错过战机。经过一番思想斗争,他最终决定装弹瞄准,向那顶绿色帐篷发射了一枚炮弹。 炮弹呼啸而出,准确命中目标。随后发生的事情让所有人都惊呆了:美军阵地上接连发生连环爆炸,火光冲天,爆炸声持续不断。 原来,张典文这一炮歪打正着,恰好击中了美军的军火库,引起了灾难性的连锁反应。 阵地上的志愿军官兵最初被这突如其来的炮声惊动,还以为美军发动了进攻。当发现是张典文擅自开炮后,连长王进金怒不可遏,当即下令关他禁闭,准备军法处置。 张典文自己也吓坏了,深知违反军纪的严重后果,甚至担心会被遣返回国。 但就在这时,团部打来了电话。令人意外的是,团长非但没有批评,反而询问是谁打了这一炮,并要求为这位炮手请功。 原来,通过观察哨确认,张典文这一炮阴差阳错地端掉了美军的一个弹药库,给敌军造成了重大损失,为我军创造了有利战机。 最终,部队决定功过分开处理:鉴于张典文击毁敌军军火库的重大战果,给他记二等功;但同时,因为他擅自行动违反军纪,仍需接受关15天禁闭的处罚。这种处理方式体现了军队赏罚分明的原则。 这段经历对张典文来说是一次重要的成长。他认识到战场上不仅需要勇气和直觉,更需要纪律和团队协作。经过这次事件,他不再一心想着调到步兵部队,而是安心留在炮兵岗位,认真钻研炮兵技术。 在1952年的秋季反击作战中,张典文展现了惊人的战斗素养。在一次战斗中,他用手工装填的方式,在一分钟内连续发射了45发炮弹,准确命中敌军目标,有效压制了敌人火力,为部队进攻创造了条件。 这次,他的出色表现既符合战术要求,也严格遵守了军纪,标志着他已经从一名莽撞的新兵成长为一名真正的战士。 战后,张典文因战功晋升为炮兵连连长,后转业回到家乡工作,直到退休。他的故事是抗美援朝战争中许多普通战士成长历程的缩影。 这些年轻人怀着保家卫国的理想走上战场,在战火中锻炼成长,既有个人的英勇表现,也更注重团队协作和纪律约束。 这位15岁新兵的故事,不仅仅是战场上的一个趣闻,更是一段关于成长、责任与纪律的生动范例。 它告诉我们,无论是在烽火连天的战场还是在平凡的工作岗位上,认真负责的态度和严守纪律的意识,都是成就事业的重要基础。 张典文后来能够成长为一名优秀的炮兵指挥员,与他从这次经历中吸取的教训是分不开的。