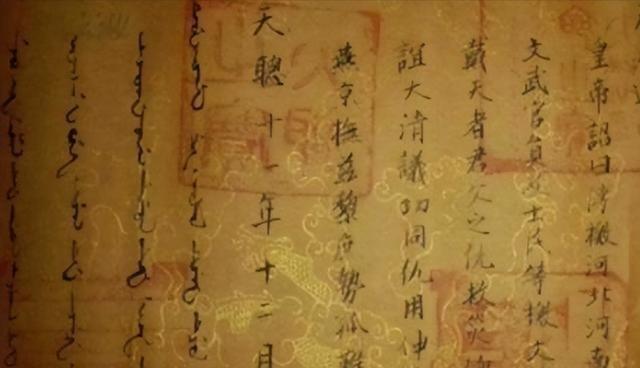

1985年,河南一男子家中祖传圣旨,被文物局专家“借”走26年,男子多次讨要却被拒绝,专家:已经捐赠给国家。男子一怒之下将文物局告上法庭。 蔡先生出生在河南省兰考县孟寨乡憨寺村,这个地方属于黄土高原边缘,村里人主要靠种地过日子。他从1950年代长大,家里条件一般,几间土坯房,父母教他下地干活,种小麦玉米那种。祖上在清朝道光年间当过武官,道光皇帝1834年下旨任命那位先祖为五品武官,管地方防务。圣旨是用黄色绫缎做的,长两米左右,上面有朱笔写的诏令和皇帝印玺。先祖后来把圣旨带回村里,当成家族遗物保存。 家族后来没落,从官宦变成农民,圣旨就成了唯一的贵重东西。蔡先生的祖父在20世纪初接手,放在木箱里用布裹好,农闲时拿出来看,讲先祖的故事。父亲接着管,在1960年代传给蔡先生。那时候蔡先生成年了,接过来后放箱底,偶尔晾晒防潮。村里老人知道后,来家看,蔡先生就拿出来给大家瞧瞧上面的字和印,但不卖。1980年代前,有外地商人来村里,出几百块钱想买,他都摇头,说这是祖辈留下的,不能随便处理。 蔡先生日常就是务农,春天播种秋天收,圣旨成了他家和过去的联系。绫缎有点褪色,但整体完好,边缘没破。村里年轻人好奇,他也展示,但日落前收好。他生活简单,围绕田地和家,圣旨像个安静的宝贝,传了几代人。 1985年夏天,兰考县档案局专家来憨寺村,自称研究清史,想借圣旨用用。蔡先生同意了,他们写了借条,签字盖章,说短期归还,就把圣旨带走。起初几年,蔡先生去档案局问,工作人员说还在研究,让他等。他就回村继续干活,没多想。 到1990年代,蔡先生去得勤了,骑车到县城那灰水泥大楼,前台查记录,说专家出差或研究没完。他出示借条,但每次都空手回。局长看过借条后,说不能马上还,挥手让他走。蔡先生坚持,但没结果。进入2000年代,他开车去,找负责人谈,答复是圣旨捐给了国家,不属于个人了。他质问依据,对方不理。 2011年,蔡先生去县博物馆看展览,买票进去,发现圣旨在玻璃柜里,标牌写国家捐赠。他冲过去问导览员,确认了事实。回家后,他取出借条,找律师准备起诉档案局。 这件事反映出借用东西不还的常见问题,专家借走后就当自己的,男子讨要多年无效。档案局处理方式直接把借变捐,没征求意见。男子看到自家东西成展品,花钱才能看,气不过才走法律路。借条成了关键证据,证明当初是借不是捐。 类似情况在文物领域时有发生,个人财产和国家利益有时冲突。男子家圣旨是清代真品,价值不小,但档案局没按约定办。男子多次往返,路费时间都搭上,还得面对推诿。专家声称捐给国家,但没手续,显得随意。 蔡先生去兰考县人民法院递起诉状和借条,指档案局违规占有。法院受理,通知双方出庭。开庭时,蔡先生提供借条和村里证词,证明圣旨传承。档案局辩称是文物,已上报。法官休庭调查,去村里查木箱和邻居证言。 法院确认借条有效,捐赠记录缺签名。2011年7月4日,判决蔡先生胜,档案局十天内还圣旨。蔡先生拿判决书回家等。档案局派人送回,蔡先生检查完好,收进箱里锁好。 之后蔡先生继续务农,偶尔看圣旨,但不对外秀。村里人议论判决,他生活平静,到晚年还在村里。事件让大家看到保护权益重要,借条这种纸头有时管用。 这事也提醒,文物借用要慎重,机构不能随意转捐。男子通过法院拿回东西,维护了个人权利。档案局执行判决,没再纠缠。