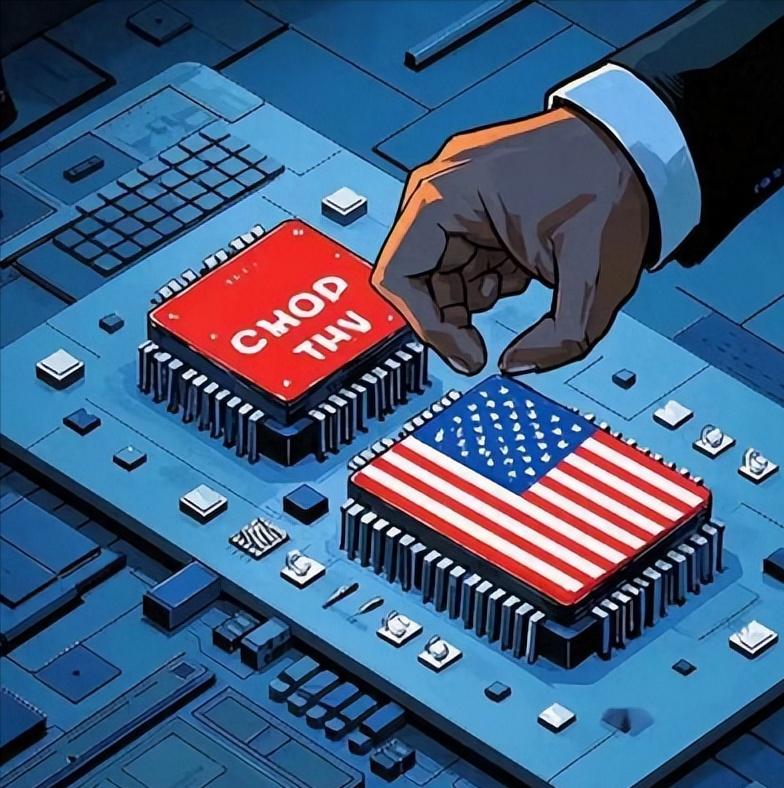

美国同意英伟达的芯片只要回到国内建厂,就能卖给中国。一出政策,中国立马反击:只要芯片在中国生产,不管技术从哪儿来,都得贴上中国制造的标签。 美国人在芯片上的算盘又打得噼啪响,可中国这边反手就是一记漂亮的回马枪。 当地时间 9 月上旬,特朗普政府刚宣布对英伟达松口 —— 只要把芯片生产线搬回美国本土,就能获得对华出口的特殊许可,华盛顿就等着看中国企业求着买芯片的场面了。 没想到话音刚落,中国这边就甩出了新规矩:不管芯片技术来自哪国,只要在中国境内生产制造,就得贴上 "中国制造" 的标签。这一下,等于直接在美国人精心设计的技术封锁墙上,凿开了一道规则的口子。 要说清楚这波较量的来龙去脉,还得从英伟达这两年的憋屈遭遇说起。自从美国对华实施芯片出口管制,这家全球 AI 芯片巨头就没好日子过。 为了保住中国市场,英伟达专门给中国市场设计了性能缩水的 H20 特供版芯片,结果今年 4 月特朗普政府连这个 "减配版" 都不放过,直接叫停出口许可,导致英伟达一季度就减记了 55 亿美元库存,相关储备费用高达数十亿美元。 中国可是英伟达的第四大市场,2024 年中国区营收 171 亿美元,同比增长 66%,这么大的蛋糕谁也舍不得丢。 所以当美国政府开出 "本土建厂换出口权" 的条件时,英伟达明知道是城下之盟,也只能硬着头皮接招 —— 毕竟总比彻底失去中国市场强。 但美国人的小算盘打得太精,他们不光想卡中国的脖子,还想把全球芯片产业链都拽回美国。 就像之前逼台积电,如果不在美国建厂就要征收 100% 关税一样,这次对英伟达的政策也是这套逻辑:既想通过出口管制阻止先进技术流向中国,又想把制造环节留在本土,实现 "技术封锁 + 产业回流" 的双重目的。 可他们忘了,全球芯片产业早就你中有我、我中有你,制造一颗芯片需要 7 个国家、39 家公司协作,涉及几千道工序。这种强行拆分产业链的做法,到头来只会搬起石头砸自己的脚。 中国这边的反击来得又快又准。9 月 20 日国务院常务会议刚明确政府采购中的本国产品标准,强调要对关键组件和工序制定具体要求,紧接着 "中国制造标签" 的新规就浮出水面。 这招看似简单,实则打在了美国技术霸权的七寸上。要知道,现在中国不仅是最大的芯片消费市场,更是全球重要的制造基地。 三星、SK 海力士这些巨头在中国都有工厂,英特尔大连工厂刚被移出豁免名单,现在突然要面对 "中国制造" 的标签,意味着他们在中国生产的芯片,今后在政府采购、市场准入上都得按中国规则来。 更妙的是这招的连锁反应。字节跳动今年 400 亿的 AI 芯片采购计划里,60% 都给了华为、寒武纪这些国产供应商,只有 40% 留给英伟达特供版。 当 "中国制造" 成为市场通行证,只会有更多企业加速国产替代。就像美国哥伦比亚大学教授杰弗里・萨克斯说的,把技术搞成零和博弈的筹码,只会逼着其他国家另起炉灶。 数据最能说明问题:2024 年中国集成电路出口额达 1595.5 亿美元,同比增长 17.4%,创下新高,这就是对 "技术封锁" 最有力的回击。 美国人大概没料到,他们的政策正在加速自己的困境。英伟达 CEO 黄仁勋多次吐槽对华禁令 "令人深感痛苦",因为失去中国市场反馈,产品迭代速度都会变慢。 而被取消豁免的三星、SK 海力士更头疼,今后在中国工厂换设备都要花 3 到 9 个月申请许可,逼得他们不得不考虑把产能迁回韩国。 这就造成了恶性循环:美国越是限制,中国的自主研发决心越坚定,2024 年中国研发经费超过 3.6 万亿元,研发人员数量连续 11 年世界第一,这么大的投入总有开花结果的一天。 现在再看华强北的行情,就更能体会这场博弈的激烈。英伟达 H20 服务器价格从年初 100 万涨到 140 万,还一天一个价,背后都是企业对供应链不稳定的恐慌。 但另一边,华为昇腾芯片的出货量却在稳步增长,中芯国际的产能也在提升。这种此消彼长的变化,说明单靠封锁根本挡不住技术进步。 美国想靠 "本土建厂换出口权" 维持芯片霸权,本身就是打错了算盘。中国的 "中国制造标签" 也不只是贴个牌子那么简单,这是在重新定义全球产业链的规则。 当越来越多在华生产的芯片贴上 "中国制造",不仅意味着市场话语权的转移,更标志着技术标准的多元化。毕竟在全球化时代,谁掌握了制造环节,谁就有资格制定游戏规则。 美国人要是继续沉迷于 "小院高墙" 的幻想,最后只会发现,自己筑起的不是护城河,而是隔绝创新的围墙。而中国用实际行动证明,与其在封锁中恐慌,不如在开放中自强,这才是应对技术霸权最有力的武器。

![小米17首销,直接把零售通系统干爆了,刷不出取货码了。[裂开]我在店里等了半](http://image.uczzd.cn/10587699145820566661.jpg?id=0)