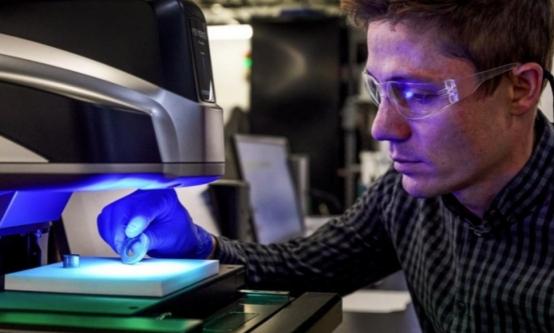

美媒:已找到“稀土卡脖子”解药!华裔科学家完善“氮化铁”技术,中国再不卖就来不及了 美国福克斯新闻在当地时间22日报道,说他们那边一位华裔教授王建平,在美国明尼苏达大学搞定了氮化铁磁体的关键合成技术,这东西最大的噱头就是不需要依赖中国的稀土,未来有可能实现量产。 他们的标题更是相当刺激,干脆宣称“全世界再也不怕中国卡脖子”! 氮化铁这个东西靠谱吗?根据目前美国方面的说法,氮化铁是一种铁和氮结合形成的化合物,理论上的磁性能甚至比钕铁硼磁体更强。 而且铁和氮资源全球都多得很,成本比稀土要便宜,产能将来也可能大规模释放。 听上去确实是个能让他们摆脱稀土依赖的好办法。不过科学发现和产业化应用,中间差着一条很深的沟壑。 理论研究里“性能超强”,并不意味着马上就能取代成熟的稀土磁体产业。 生产工艺稳定性、批量一致性、成本控制、供应链配套,这些都要一步步验证。 美国现在吹得热闹,但能不能量产还是个问号。 而且还有一个容易被忽视的问题,现代工业体系看的是综合成本,而不是单纯的某一项材料性能。 就算氮化铁有某些指标比稀土好,如果它在其他环节不如人意,比如寿命不够长、耐温性差、生产工艺复杂,那就很难真的替代稀土。 中国稀土产业几十年来形成的技术和人才积累,是一个庞大的软实力。 美国现在工厂和人才断档,不是立刻能补齐的。 哪怕他们真把氮化铁磁体推出来,也很可能只是增加一个选项,而不是对稀土的全面替代。 老美当然不甘心一直依赖中国,所以近年在政策上不断加码,投入数亿美元扶持本土稀土产业,还拉着澳大利亚、日本合作分散风险。 可这一拖就是十多年,效果有限。 原因很简单,中国稀土的优势不只是矿储量,而是“北轻南重”的资源分布、成熟的分离工艺、环保技术积累,以及逐渐成型的循环回收体系。 这些综合加起来,是别人一时半会补不了的。 不过我们也不能掉以轻心,技术路径的突破一旦成功,长期看可能真的改变产业格局。 美国过去不是没做到过类似的弯道超车,从页岩油革命到芯片设计,都有先例。 所以中国除了稳住传统稀土优势,也必须加快在新材料方面的研发布局。 政策上,其实早就强调过稀土不能只卖资源,而是要向高附加值新材料和终端应用转型,比如永磁电机、发光材料、储氢材料,这才是真正的核心竞争力来源。 新材料替代老材料,往往是互补的过程,而不是一刀切式的取代。 未来氮化铁就算量产成功,也不太可能全面覆盖稀土磁体的应用。 从军工到新能源,不同的终端对材料的要求差别很大,稀土磁体经过几十年验证,可靠性和稳定性更胜一筹。 氮化铁可能更多是填补部分细分领域,或者缓解某些供应焦虑。 对中国来说,与其焦虑失势,不如反过来投入研究,把稀土和新型材料双轨推进,这样不管市场怎么变,都能立于不败之地。 总结来看,氮化铁确实可能成为未来的重要补充材料,但取代整个稀土体系还远得很。 中国在稀土上的优势不是单点的,而是系统性的,别国短期难以超越。 面对新材料的出现,中国要做的不是担心被替代,而是继续保持技术领先,推动产业升级,从稀土到氮化铁再到其他新型材料,全面布局,不给对手留下翻盘的机会。