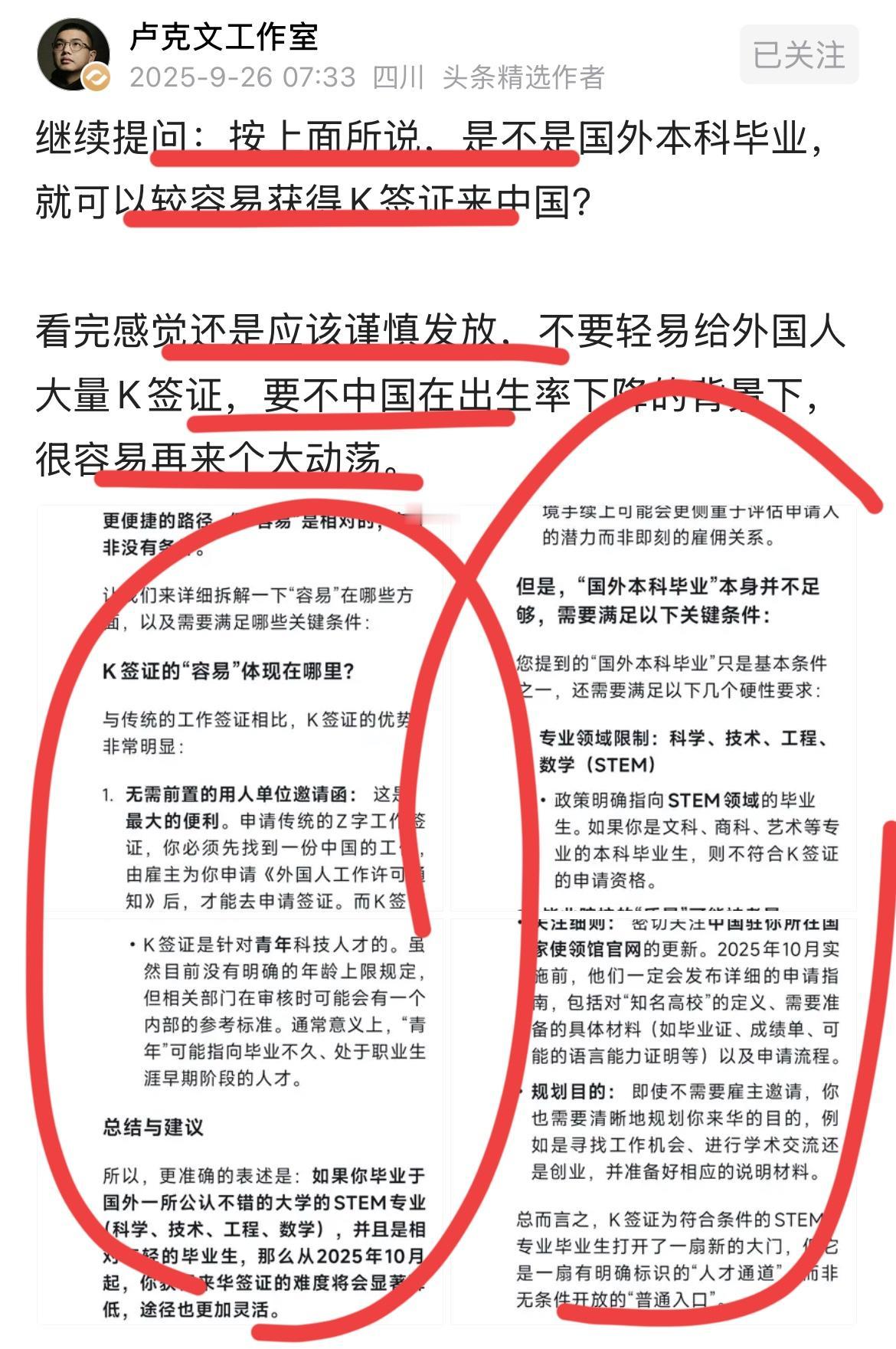

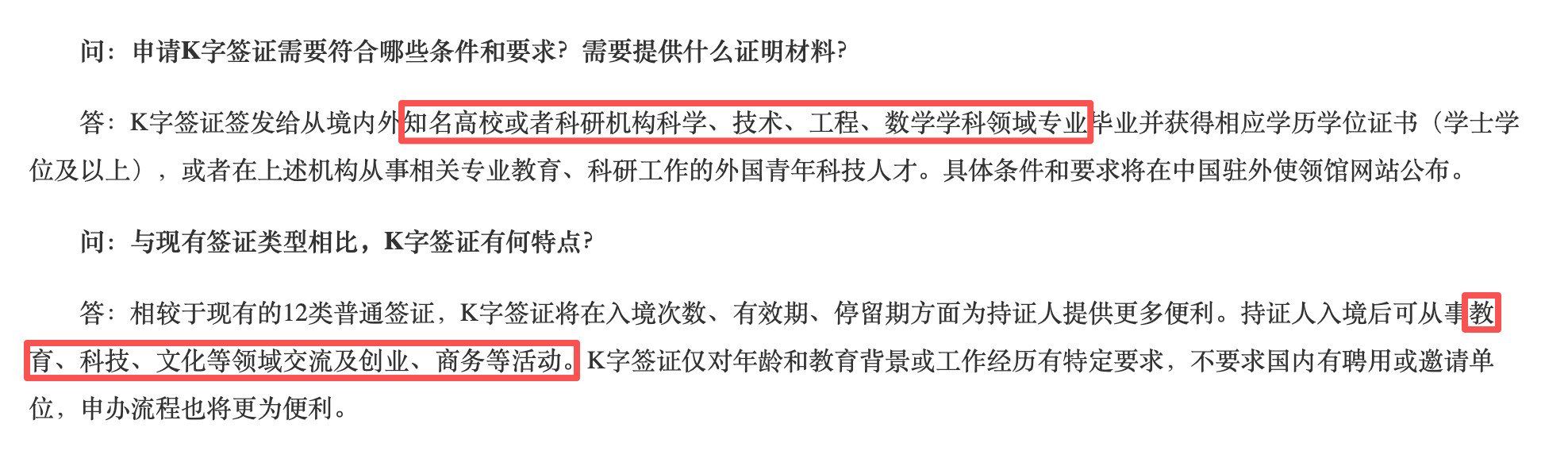

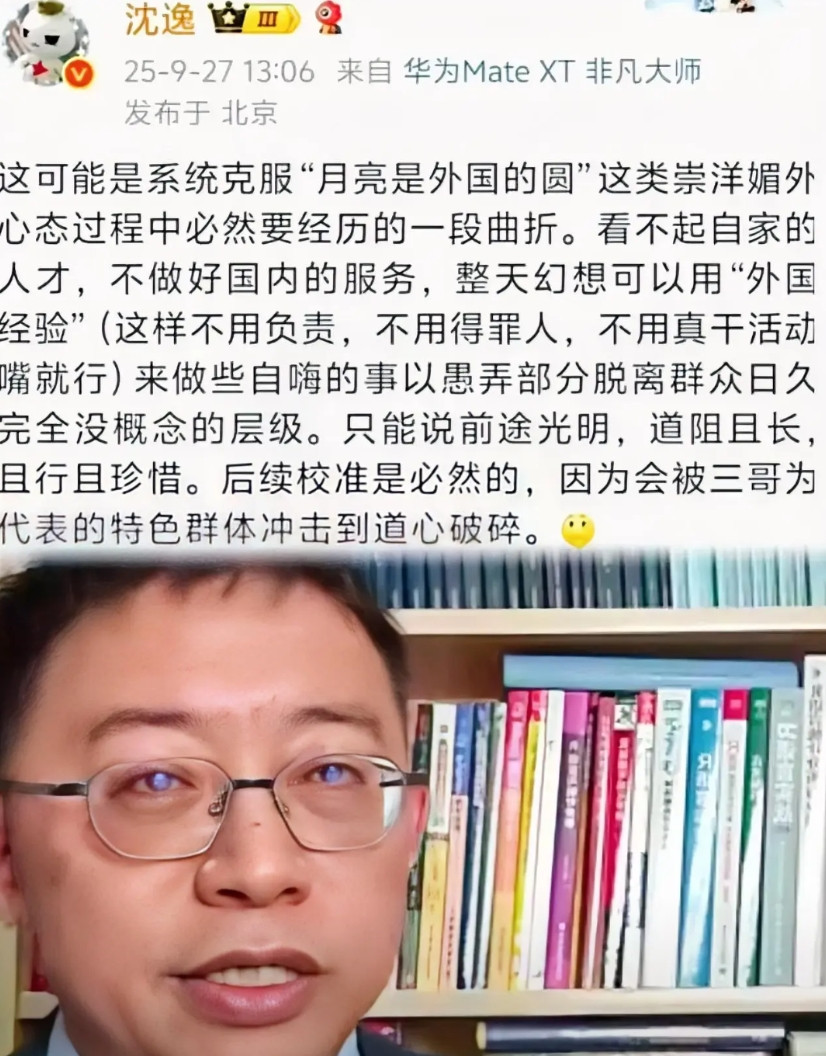

不得了了,沈逸老师竟敢批评K字签证政策:“引进顶尖人才”不能简单粗暴 作为复旦大学国际政治系教授 他的批评一下戳中引才政策的“软肋” 近期 沈逸老师公开谈K字签证问题 说政策“简单粗暴”的漏洞 现在国外“水学历”不是秘密 光看文凭不查真本事 等于给“混子”开绿灯 印度媒体把这当H-1B替代品宣传 万一涌来大批背景不明的人 管理就是大难题 K字签证是中国引才核心政策 目标是吸引海外顶尖科技、学术人才 但实际审核里 不少地方只认学历证书 忽略专业能力和科研经历 有企业HR接受采访时说 曾招过“海外名校硕士” 结果连实验仪器都不会用 后来查出来是“花钱买的文凭” 美国H-1B签证虽有争议 但会查雇主担保、职位匹配度和工资水平 对比之下 K字签证的审核标准确实粗 印度《经济时报》曾刊文 当地中介推K字签证 说“比H-1B容易拿” 这让政策变了“吸引混子”的工具 为什么沈逸老师说K字签证不能“简单粗暴”? ①光看文凭不查能力 “水学历”混子能轻松钻空子 ②印度媒体当H-1B替代品宣传 可能引来背景复杂的人 ③审核不精准 后续管理成本会翻好几倍 普通老百姓想的是 引才得“有用” 要是进来的人不干事 反而占了资源 邻居们都会念叨“这钱花得冤” 比如小区里有个“海外人才” 拿了创业补贴却天天玩 大家都觉得政策“没筛对人” 引才像“挑水果” 得捏一捏软硬度 闻一闻香味 不能光看颜值高 政策得做“精细活” 把“真本事”放进审核里 比如查科研论文、让行业专家面试 这样才不会让“混子”占位置 有网友说“中国人才够多 吸引几个天才就行 学美国重金挖” 我觉得这话有道理 但天才也得“验明正身” 重金挖来的要是“假天才” 钱就打了水漂 还不如把钱花在“筛才”上 我觉得沈逸老师说到点子上了 引才不是“凑数” 是“选对人” 就像公司招员工 得试岗三天 不能光看简历写得好 政策得把“专业能力”“科研经历”当硬指标 比如要求提供论文、项目成果 或者让行业协会出评估报告 这样才能把真正的人才留下来 你觉得K字签证该加什么“筛选关”才靠谱?

![K签证,根本就没有门槛[笑着哭],学士学位,算个啥“门槛”???我国,拥有学士学](http://image.uczzd.cn/337823954352532659.jpg?id=0)