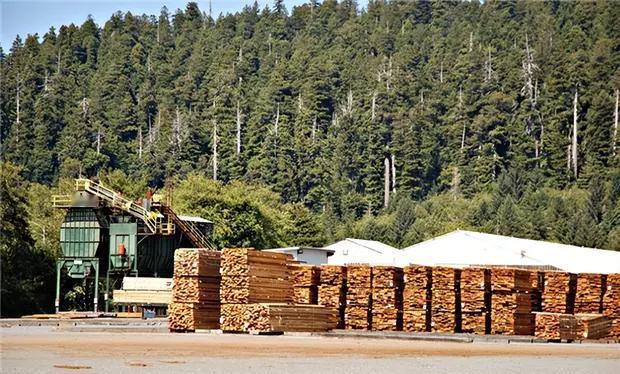

日本木材为何大量出口中国?背后是一盘大棋 这几年,关于日本木材源源不断出口中国的消息引人关注,很多人第一反应是,日本人不是一直以环保著称吗,怎么会大规模砍树往外卖? 可真相比想象复杂得多。这笔买卖背后,既有经济上的算盘,也有社会现实的推力。 日本国土面积不算大,却有超过三分之二的土地被森林覆盖,其中相当一部分是战后人工种植的杉木和扁柏。 按照树木的生长周期,这些人工林在现在正好进入采伐的最佳时期。 如果不砍,不仅浪费,还可能因为树木过密增加病虫害和火灾的风险。 但现实是,日本国内用木需求并不大。 几十年前,来自东南亚的低价木材冲垮了日本市场,导致本土林业长期低迷。 更麻烦的是,干这行的人大多已经六七十岁,年轻人根本不愿接班,采伐、运输成本居高不下,林木反而成了没人管的负担。 日本农林水产省的公开报告也提到,本土木材价格往往比进口材贵得多,市场竞争力严重不足。 中国随着天然林商业性采伐全面叫停,国内的高端木材供给出现缺口,家具、建筑等行业对原木的需求越来越大。 特别是在城市化加速和居民消费升级的背景下,大家对家居品质要求更高,稳定可靠的木材来源成了刚需,进口成了必然选择。 来自日本的木材在性价比上恰好占了中间位置,比东南亚贵,但比欧美便宜,还因为运距近,运输快,损耗小。 中国禁砍与造林政策在保护本土生态的同时,也推高了进口需求。 这时候,两国的供需就像拼图一样契合了。 一边是日本急着把林子里的“沉睡资产”变现,一边是中国寻找稳定供应。 更有意思的是,买卖木材并不是单纯的“从甲地运到乙地”。 在中国,不少企业用这些进口原木进行深加工。 像山东曹县的棺木产业,就是把日本杉木加工成符合日本习俗的棺材,再卖回去。 曹县对日本的棺材出口长期保持稳定,甚至在当地形成了完整的产业链。 日本消费者愿意买单,因为既符合文化需求,又价格合理。 中国企业也通过这个环节,掌握了日本先进的干燥、防腐工艺,提升了整个行业的加工水平。 这场跨国木材循环,既是贸易,更是产业升级的机会。 日本林业从市场和资金上得到振兴,中国木材加工行业在技术和规模上同步提升。 两边看似各取所需,但深层逻辑却是彼此的弱点与对方的优势形成了互补。 日本用“边砍边种”的制度来保证森林可持续经营,出口创造现金流,再投入到造林里去。 中国通过“禁止天然林采伐”和“退耕还林”来守住本土生态,同时用进口满足城市化和产业升级的需求。 两种不同路径,最终都指向了绿色发展的目标。 不过日本林业劳动力老龄化严重,机械化程度不高,采伐和运输环节能否长期保持稳定是个问号。 中日木材贸易折射的是一种新的资源流动模式。 过去流行的说法是日本人环保到连筷子都要从国外进口,避免砍自家树,如今情况倒了个个。 实际上,日本并不是“不砍树”,而是在法律框架内有计划地采伐和复植。 中国也不是“没木材”,而是选择保护天然林,把森林当成长远的生态资产。 在全球化和绿色发展背景下,这样的选择各有逻辑。 经济利益让双方坐到了一条船上,政策环境保证了这种合作能走得长远。 对普通人来说,日本杉木可能是家里的地板、家具,或者一口远渡重洋的棺材。 对国家来说,这是一场产业的自救和补缺。 贸易之外更值得思考的,是这种资源循环能否给世界提供一个新样板:既满足现实需求,又兼顾生态责任。 这并不是单纯的卖木头和买木头,而是一种跨国之间互相借力的方式。 日本盘活闲置资源,中国弥补发展缺口,大家都在用各自的路子寻找生存和发展的平衡点。 看到这一点,也许才能真正理解这场木材跨海的意义。 很多人把环保看成道德标签,但现实是,环保必须和经济逻辑结合才能长久。 中日之间的这笔木材买卖,某种程度上就是把理想和现实找到交叉点的过程。 只要双方能在规则和信任里继续维持合作,未来这盘棋会越下越大。 真正的环保不是一句口号,而是把手里的资源用到最合适的地方。 信息来源: 《日经中文网》《日本原木出口创新高 对华出口增加》