·

最近读了许多青年小说家,双雪涛,班宇,郑执,周恺,董夏青青,孙一圣,郭爽,王占黑……一路看下来,心情复杂。

一个作家30岁上下,该写出好作品了,余华32岁写《活着》,萧红24岁写《生死场》,当然还有张爱玲——说天才,这百年来,似乎没有比得过她的——23岁就写出了《倾城之恋》。

我们的青年作家,还差得远。

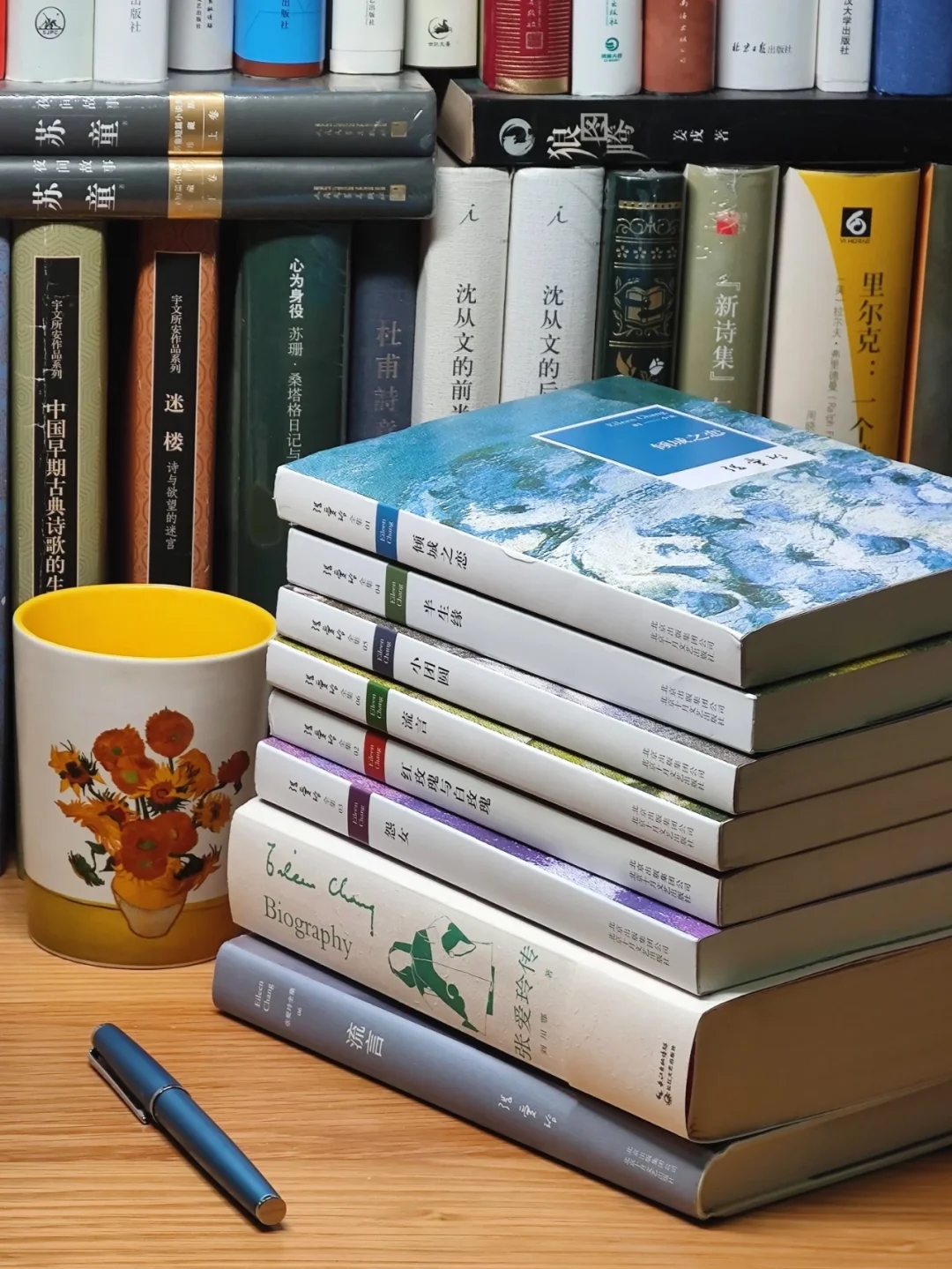

张爱玲的书,看起来很多,其实真正精华也就四五本而已。

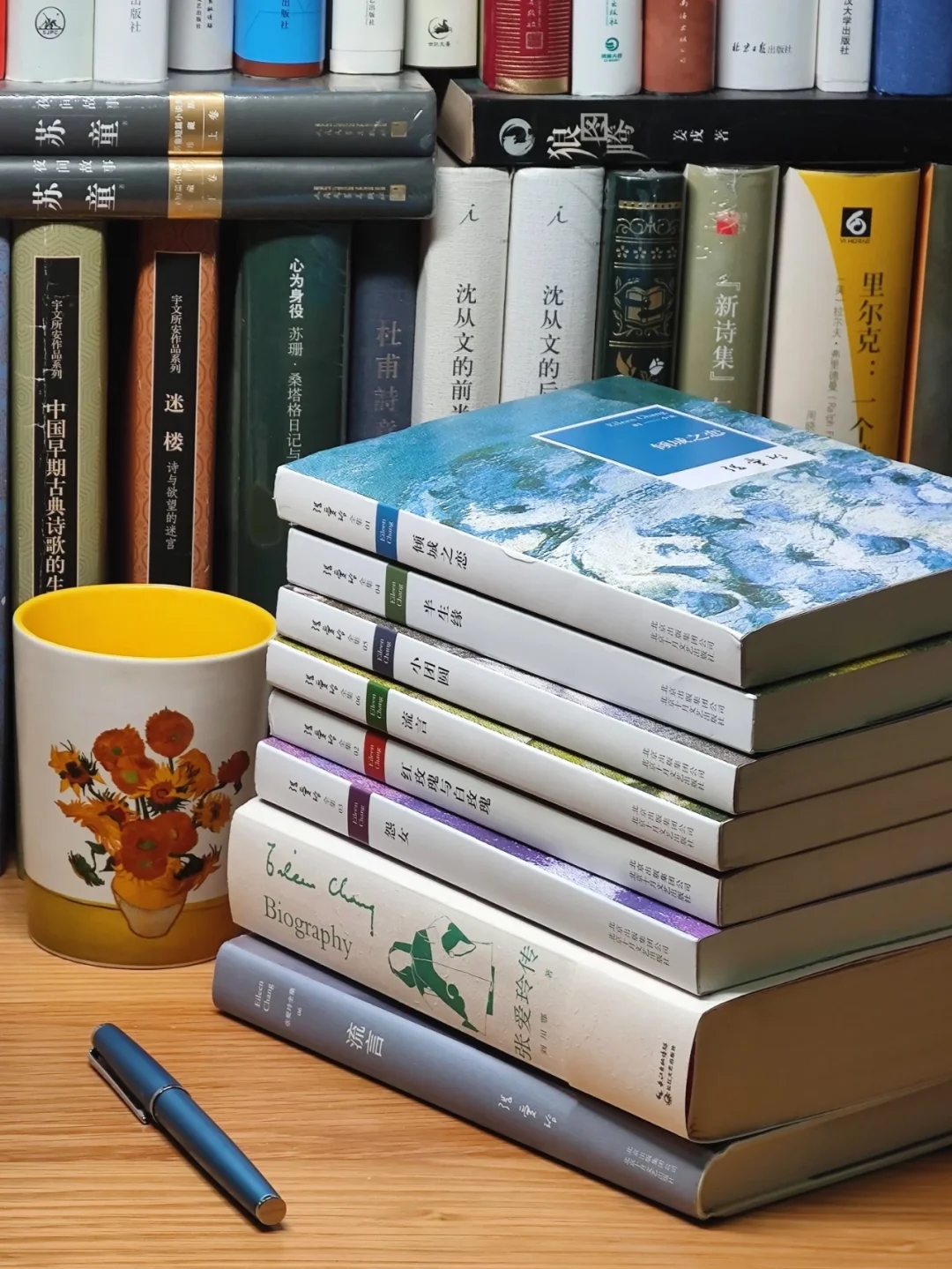

最好的小说集是《倾城之恋》,其次是《红玫瑰与白玫瑰》,读了这两本,再读散文集《流言》。差不多够了。如果是铁杆读者,可以再加上《小团圆》《半生缘》。

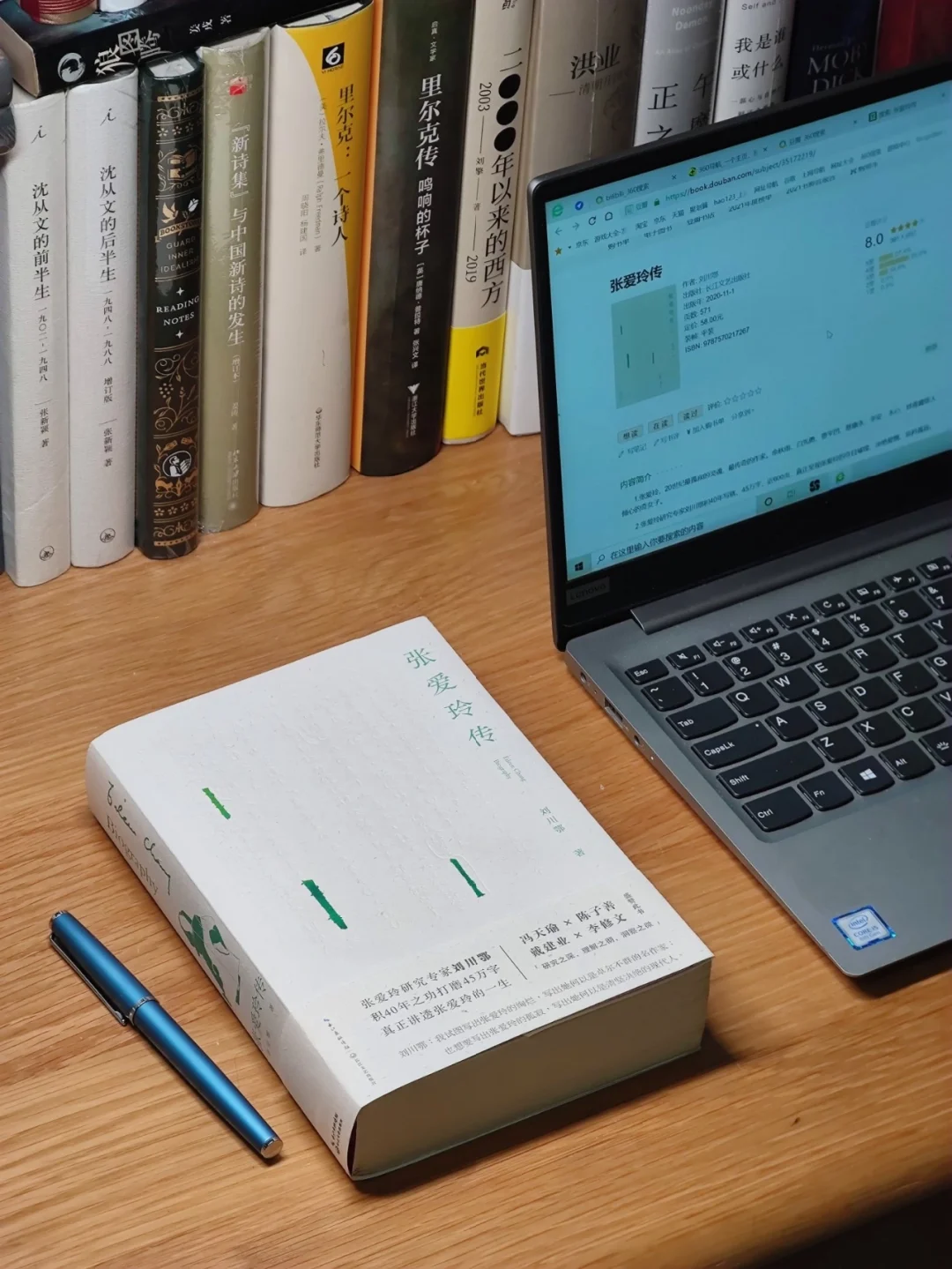

这些读完了,可以读读严肃一点的张爱玲传记。我读的是刘川鄂的《张爱玲传》。快六百页,很详细,谈张爱玲的人生,也谈她的小说,谈她怎么处理传奇和平庸的生活,都很有见地。

张爱玲最好的东西,都是年轻时写的。

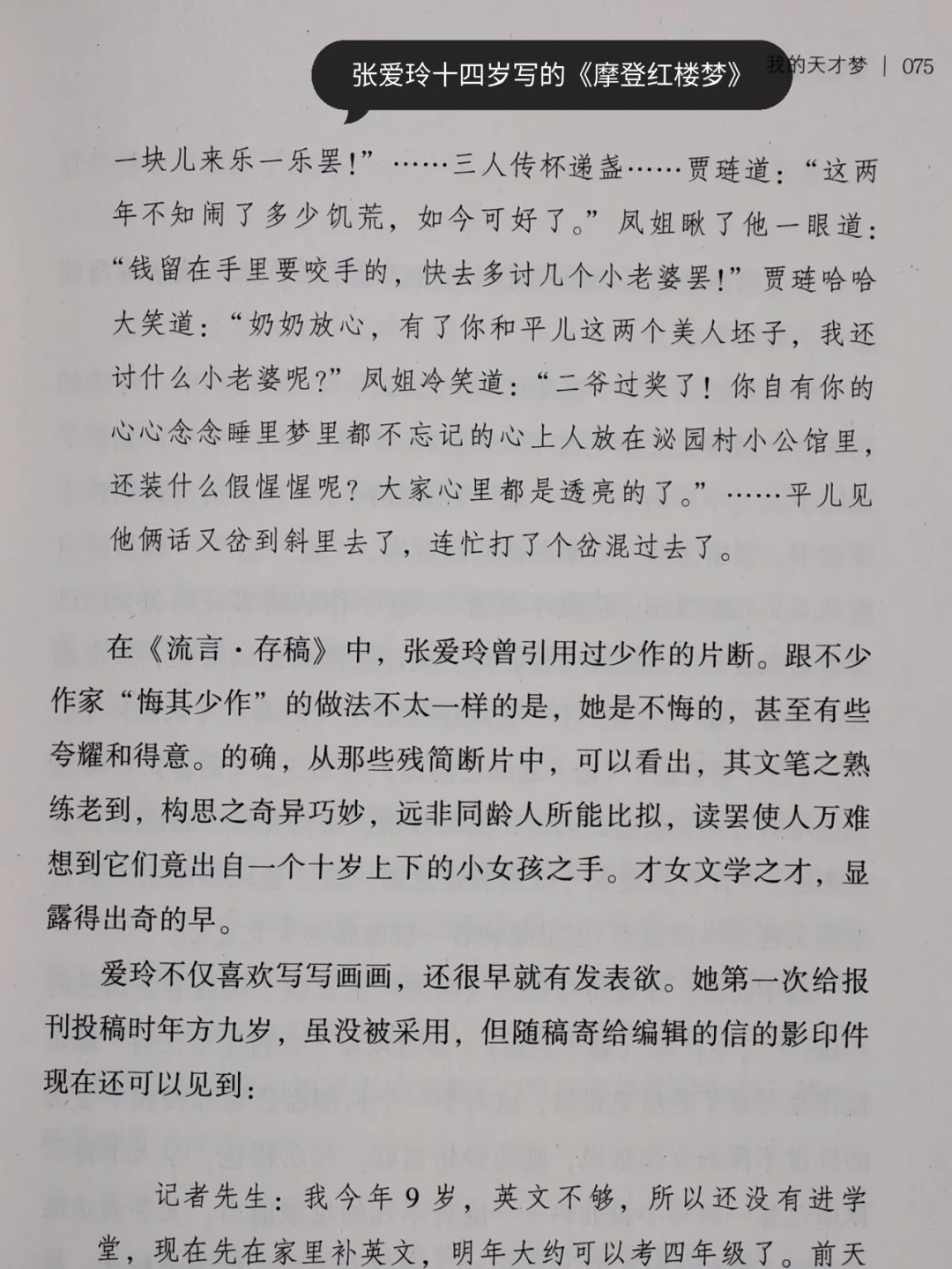

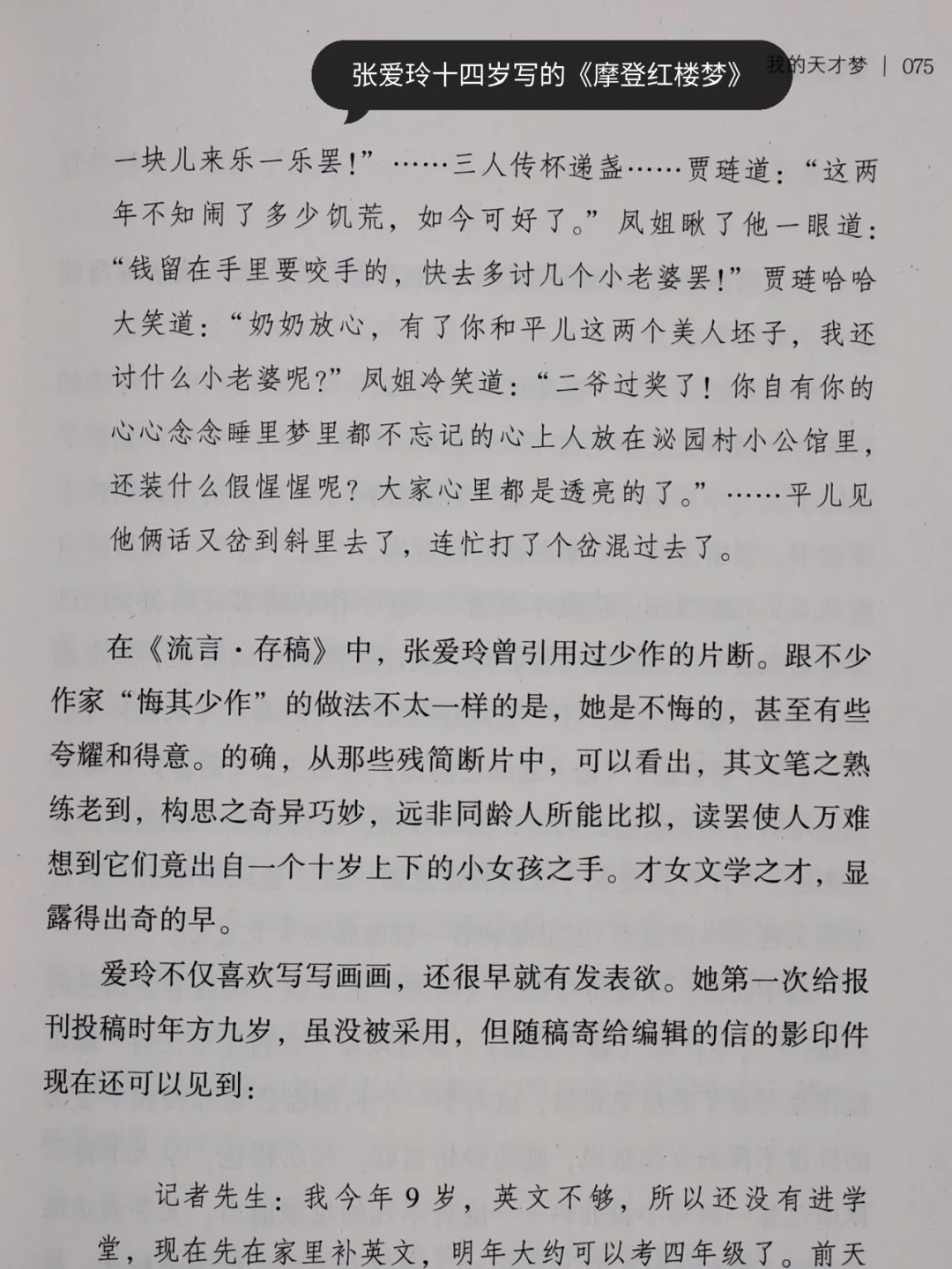

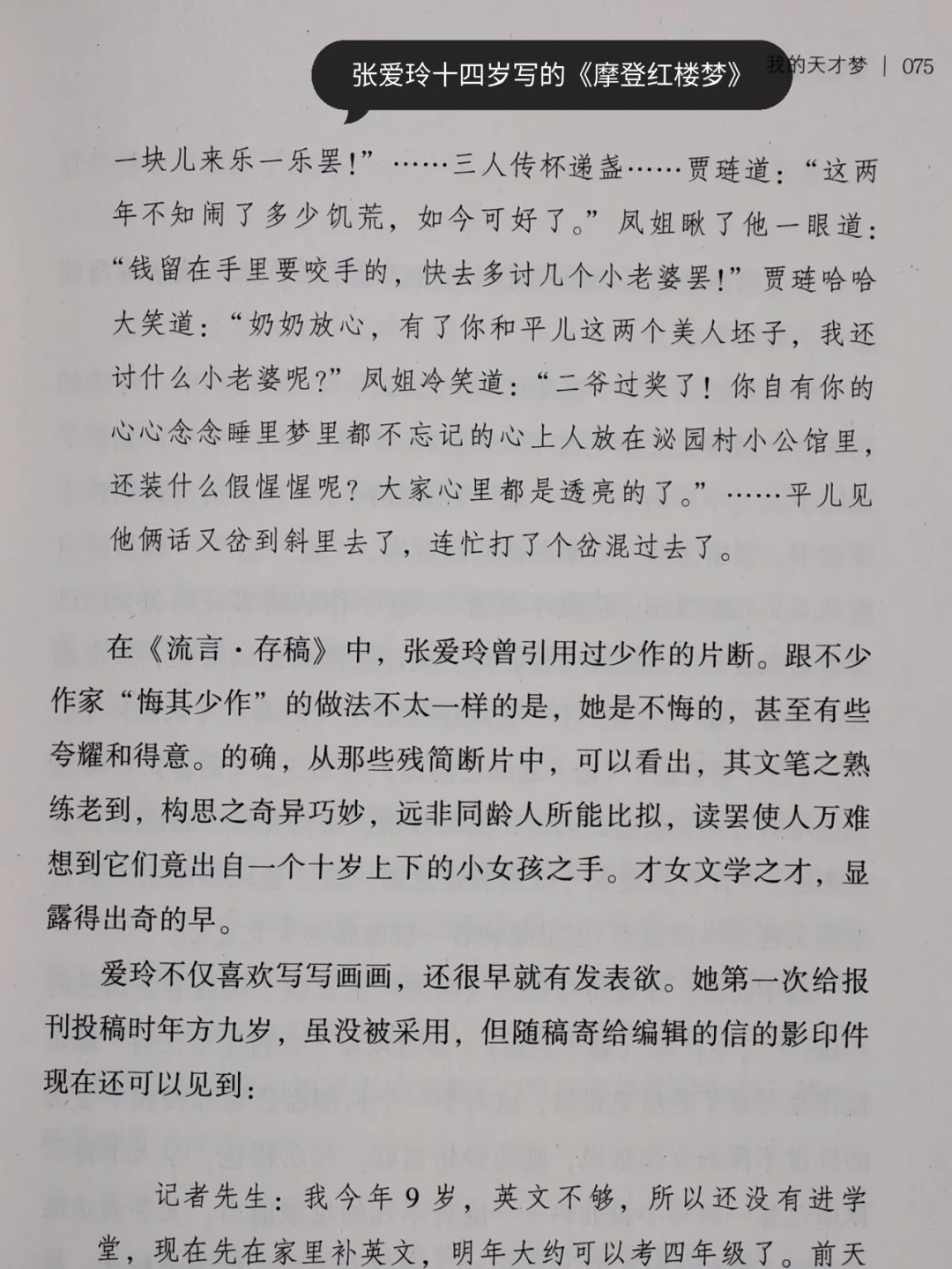

十岁出头,模仿《红楼梦》,几可乱真。我看过几段,文字好,最让我叹服的,是那种对人情世故的认识。高中时看《金锁记》,简直吓一大跳,那种对人心的把握,让人害怕。

布罗茨基有个说法,“遽然苍老的人”,形容张爱玲很贴切。虽然贵族出生,住着小洋楼,但她的童年只能用痛苦形容,早早见惯了人生不堪,迅速地成年,这样的人,天生就是写小说的。

遽然苍老之后,张爱玲又能超越人情世故,风云变幻,我行我素,特立独行。她的奇装异服,她年轻时的一心想出名,出名后又甘于寂寞;想爱谁就爱谁,不管是名节有亏的胡兰成,还是身体有亏的赖雅——实话说,她的人比作品更有意思。

现在的青年作家,也许在荒诞上体验更深,但经验上远比不了过去那些作家。张爱玲贵族出生、家道中落、软禁离家、遭逢战乱的经验,我们只能想象中才有,至于漂洋过海,想着用英语写作征服英语读者,窝在破旧旅馆手肿脚肿写剧本,晚年闭门不出孤单而死,我们想也想不到。

不过,张爱玲被经验成就,似乎也被经验局限。她的后半生,确实没有写出伟大的作品,《小团圆》这样的自我回溯之作,好则好矣,仍然不够——如果用伟大这一标准去要求的话。

杨绛、王小波对张爱玲的一些指摘,乃至夏志清的遗憾,都可以联系到经验上。她的语言和认识,后期变化不多,已无力去处理后半生另外的翻天覆地。