·

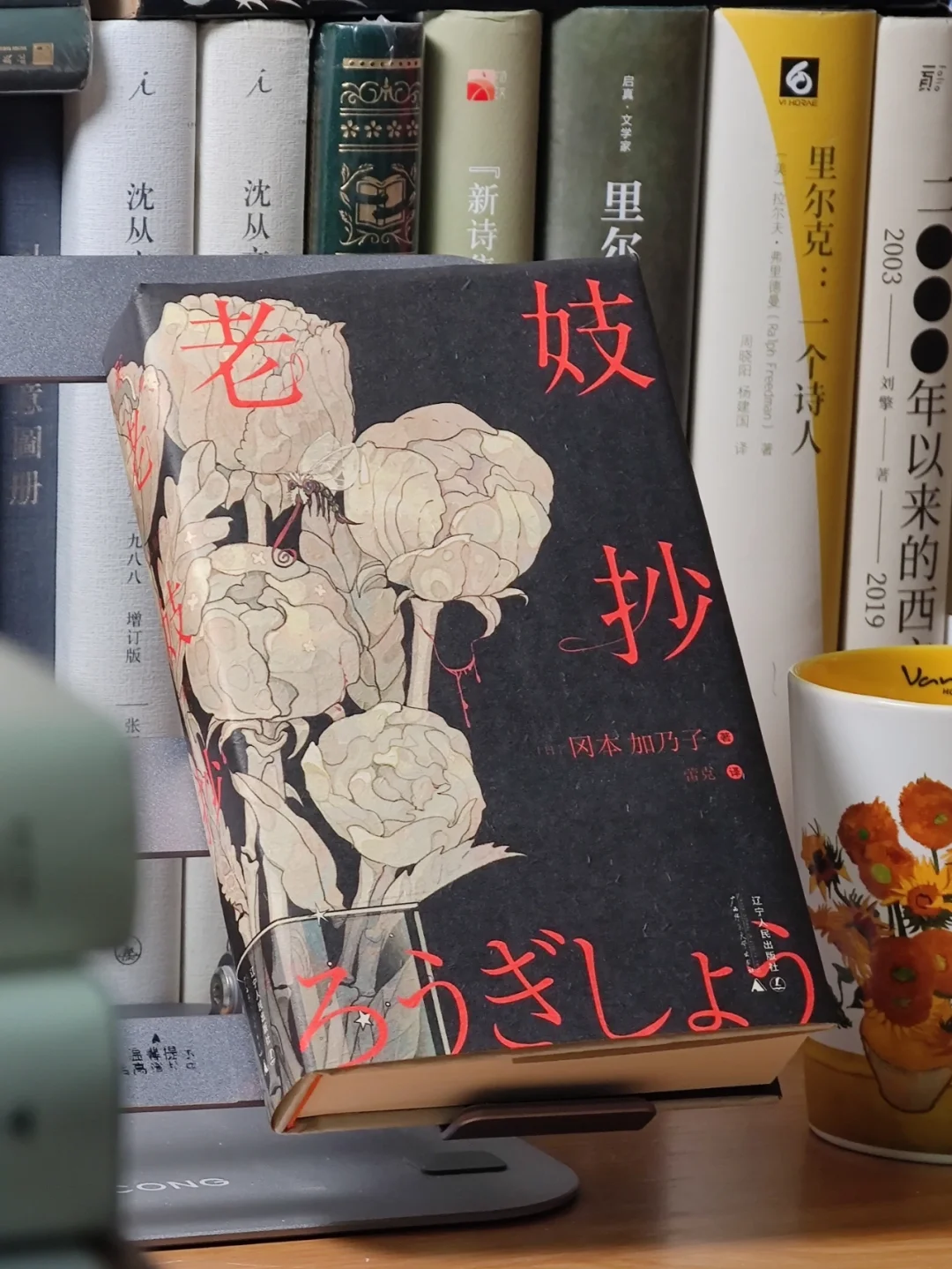

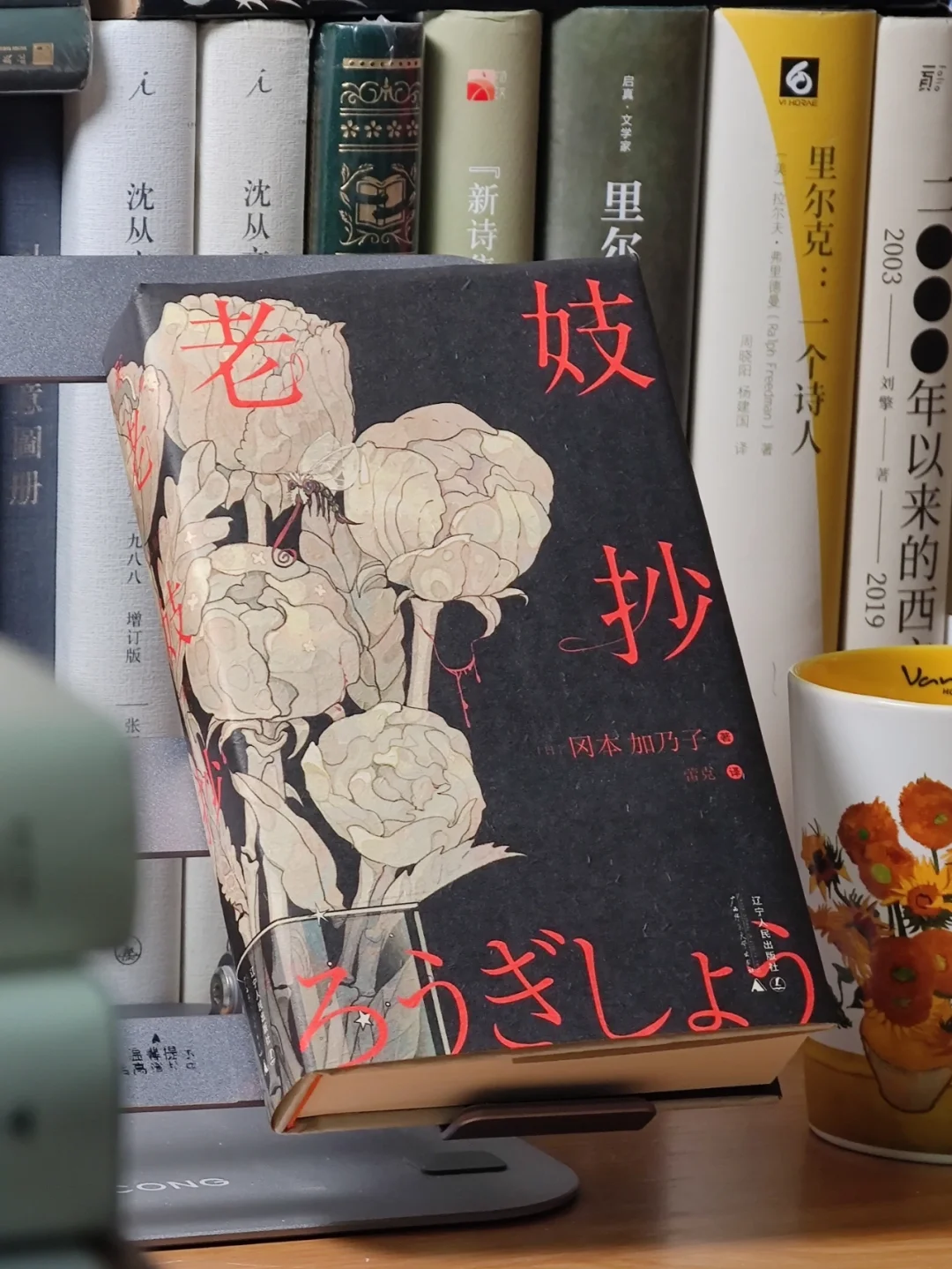

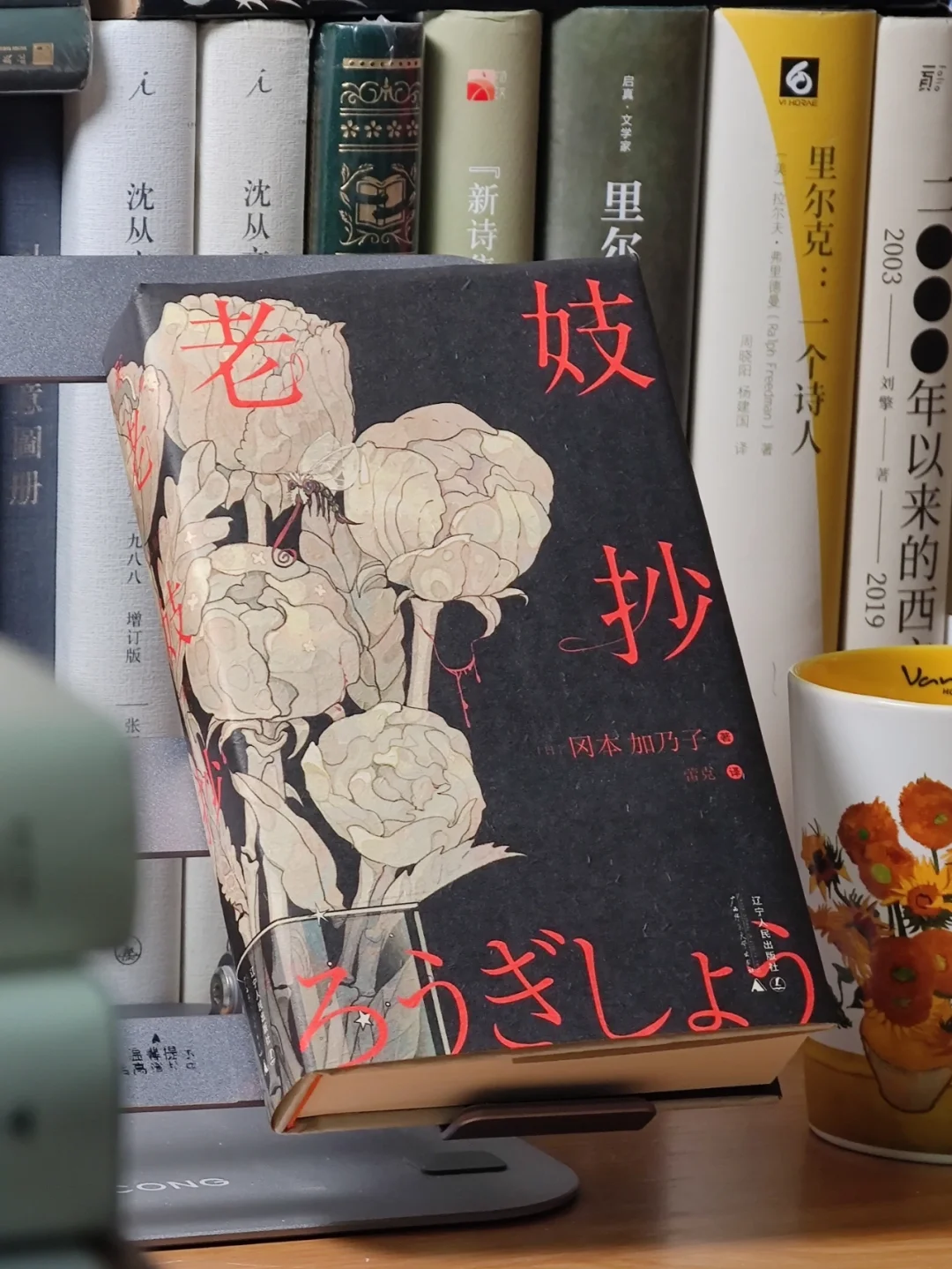

《老妓抄》,几个月前总看到,在朋友的口中、各种网页上。我对作者冈本加乃子全无了解,后来才知道她年轻时写诗,到四十几岁,才写小说,但没几年,人就去世了。

对这种先诗再小说的人,我一直心有亲近——我就是这么喜欢上波拉尼奥的——遂立即读《老妓抄》。

书厚,但小巧,读得极快,故事、语境和气息,都极熟。十篇小说,写热衷发明的少年,沉迷寿司的大叔,用雕刻出的作品换泥鳅和白饭的穷困潦倒的雕金师,都在女性的视角下,小说里的女性与这些人相处,有纠葛但不深,有爱但随时可以舍弃,往来之间,写活了她们旺盛的生命冲动,像一团团火焰,哪怕是行将萎灭,火星也还在死灰下闪烁。

这样的女性,谁读到了,都会为之心动的。

我最喜欢的,是《家灵》《鲤鱼》《浑沌未分》,以及最后有自传性质的那篇。

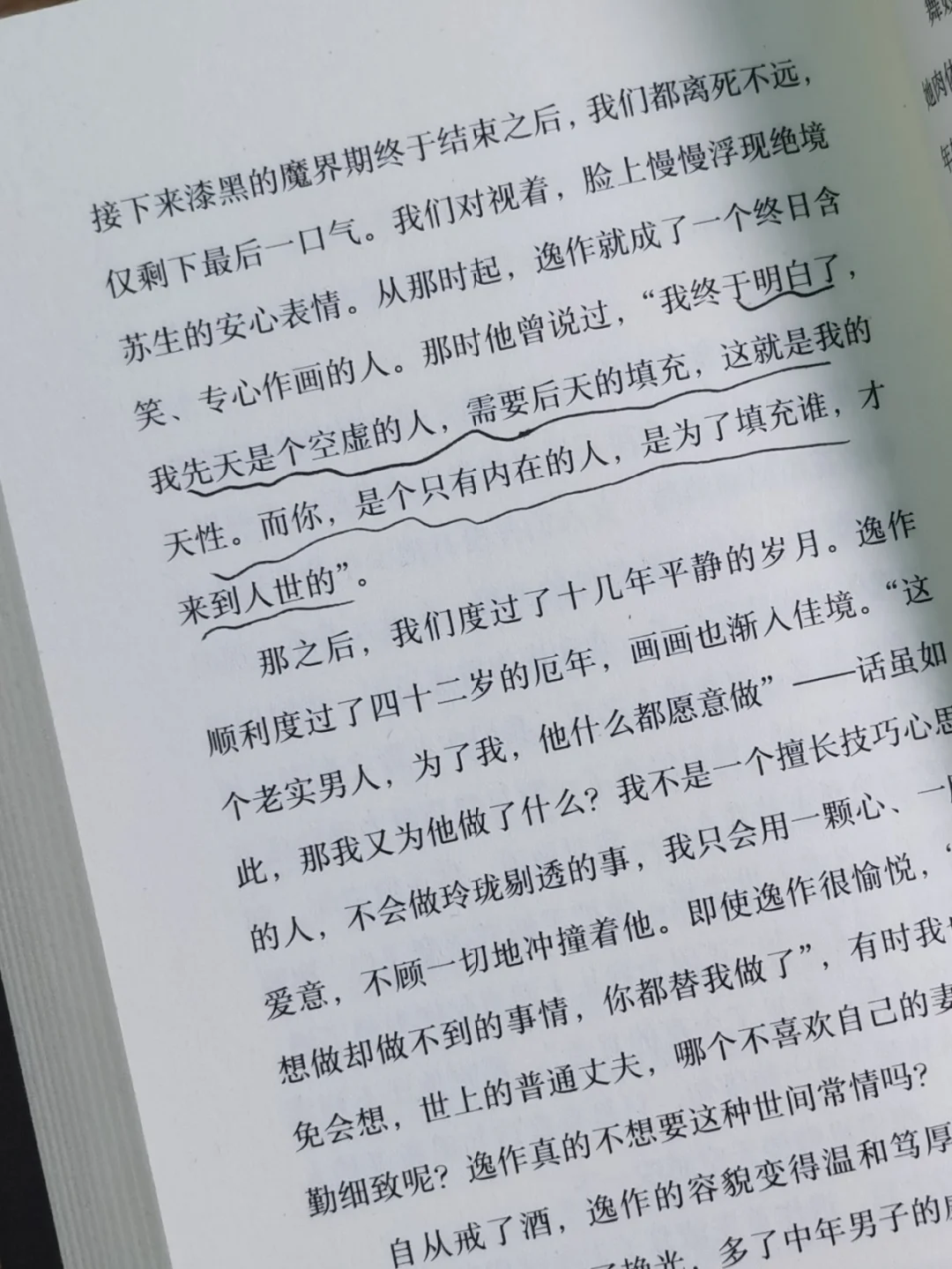

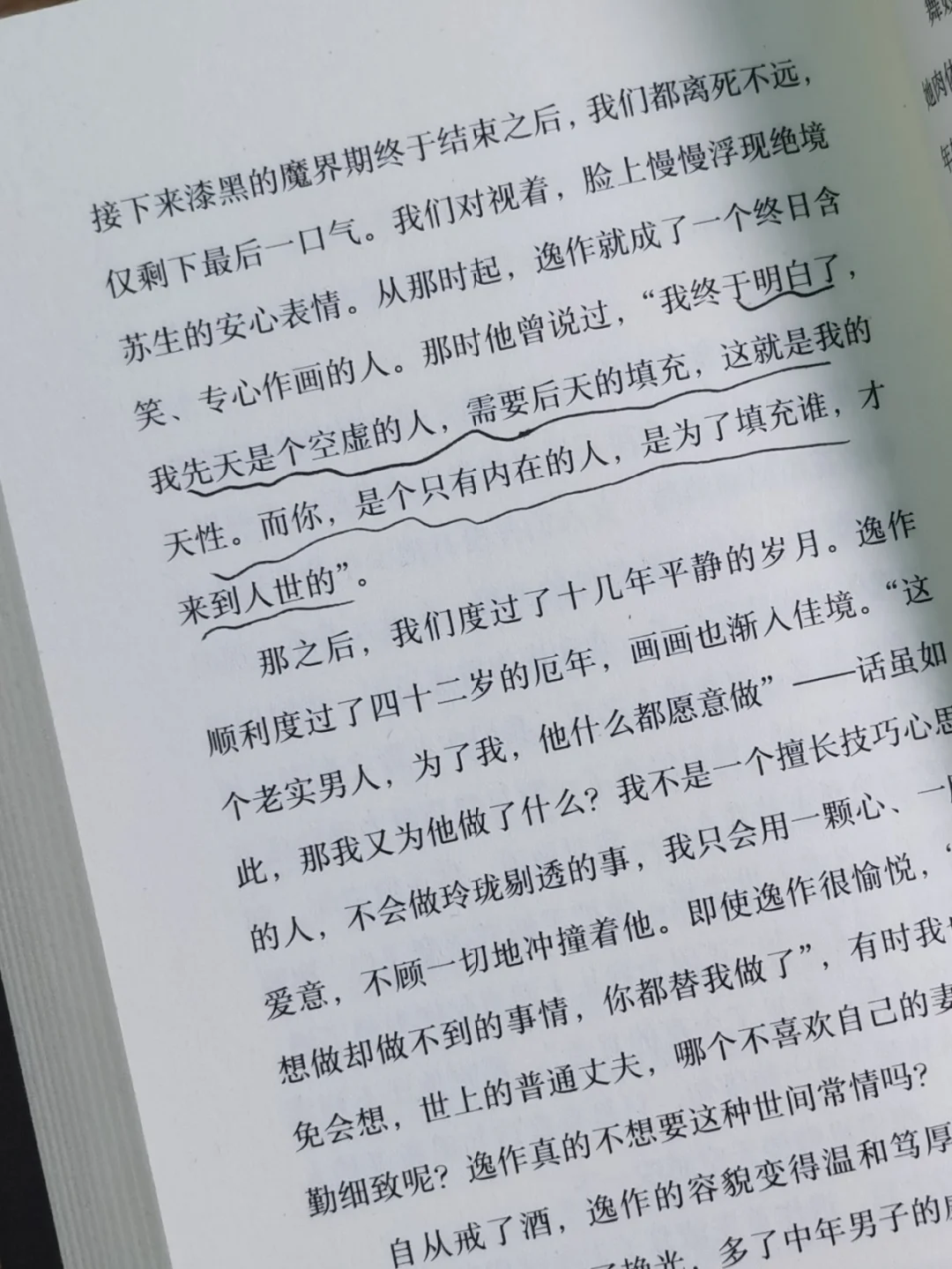

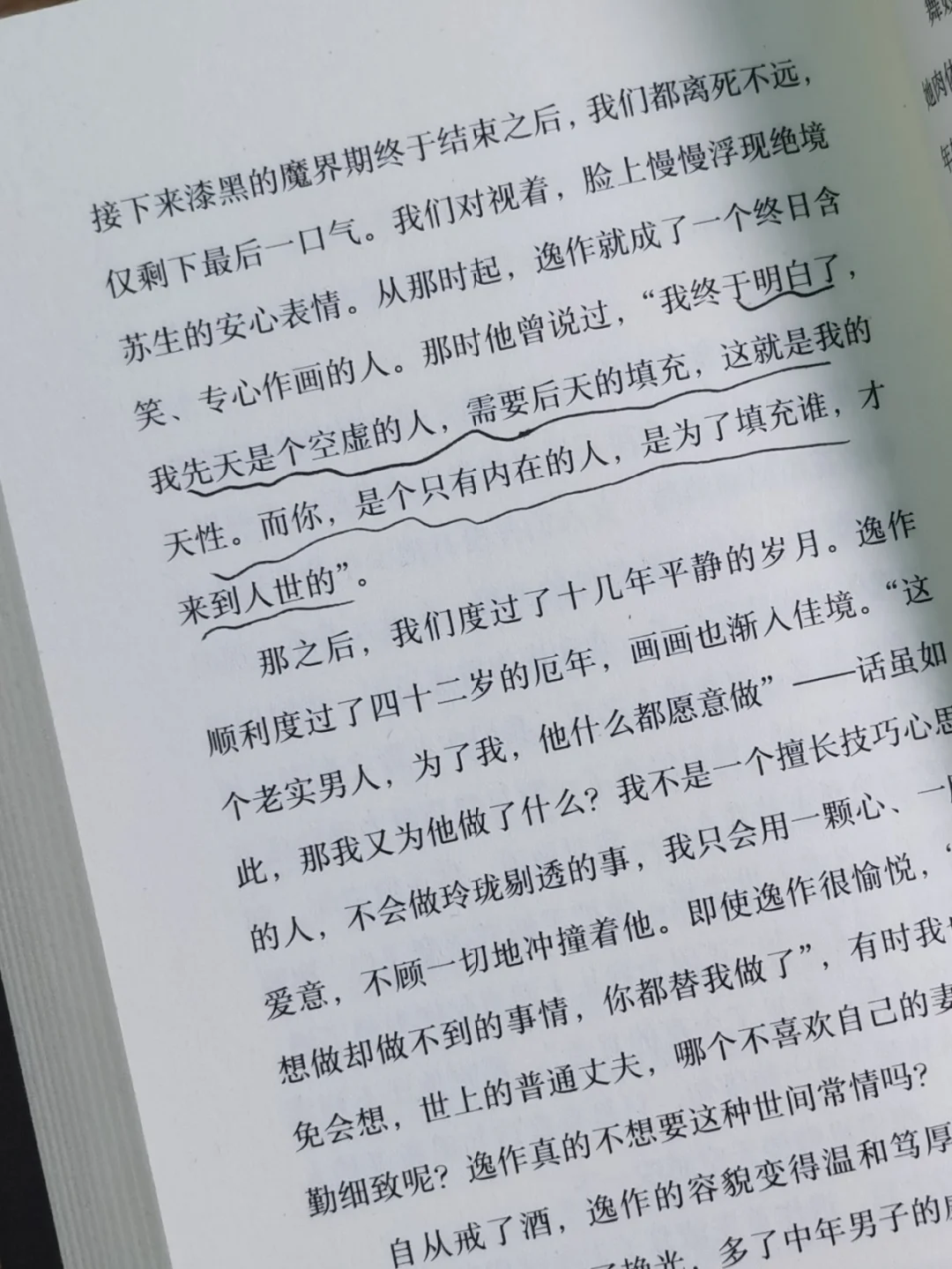

最后这篇写两个女性:诗人鹿子和与她同名的舞女鹿子。诗人鹿子有一个妹妹,早早病逝,她说这个妹妹:

「她觉得自己的美更适合灵床。」

这句也可以用来理解整本小说。灵床不仅是死亡本身,也是衰老,是舍弃,是面向深渊的孤独,是难以派遣的人生——这些,这本书都有涉及,最后一篇,却最为直接。

诗人把舞女视为自己化身,又视为女儿,根由上,是她自己的孤独感:哥哥、弟弟和妹妹,都过早地去世了。而她在鹿子身上,看到了那种蓬勃的生命活力。她自己呢,如她丈夫说的,虽有艺术家天分,却不过是“天地间的孤儿”,这是绝对的孤独状态。最后,舞女消失了,诗人决定带着舞女的那一份活力,去生活,去写作。

孤独再深,喜悦再浓,却没有化为呐喊,而是轻言细语地随口说出。这种感觉,让我想到废名。

废名也先写诗,后写小说。但二者更相似处,是哀而不伤的冲淡。克制的文字里(加乃子哪怕是写细节和心理处,铺陈中也有克制),浓缩了一生的悲哀和心酸。但这悲哀并未随之浓到化不开,反而被时间稀释。就像一个人绝望的号叫,你听到的,却只是多年后的一点余音。废名之后,沈从文、汪曾祺,也擅此道。这是艺术的殊途同归。

所谓“冲淡”,是美学趣味,再深究,则是写作者强大的生命力。他们的世界固然风雨如晦,但他们能安坐其中,所谓“风雨不动”,而写出的文字,则如刀刻,比呼天抢地更有力量。为人为文,这都是我所喜欢的状态。