✍︎

从此以后如果只能读一本书,你会选哪本?

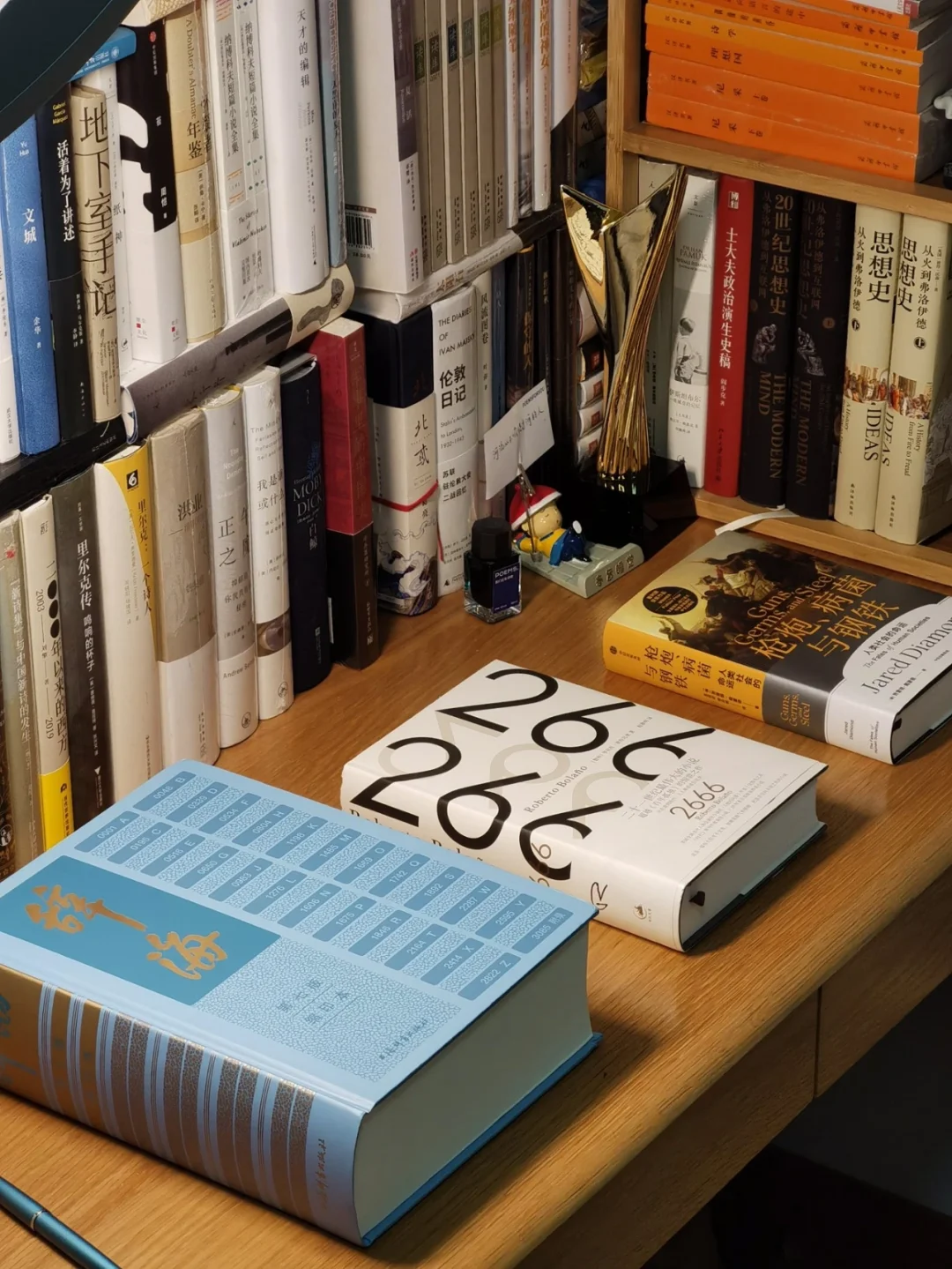

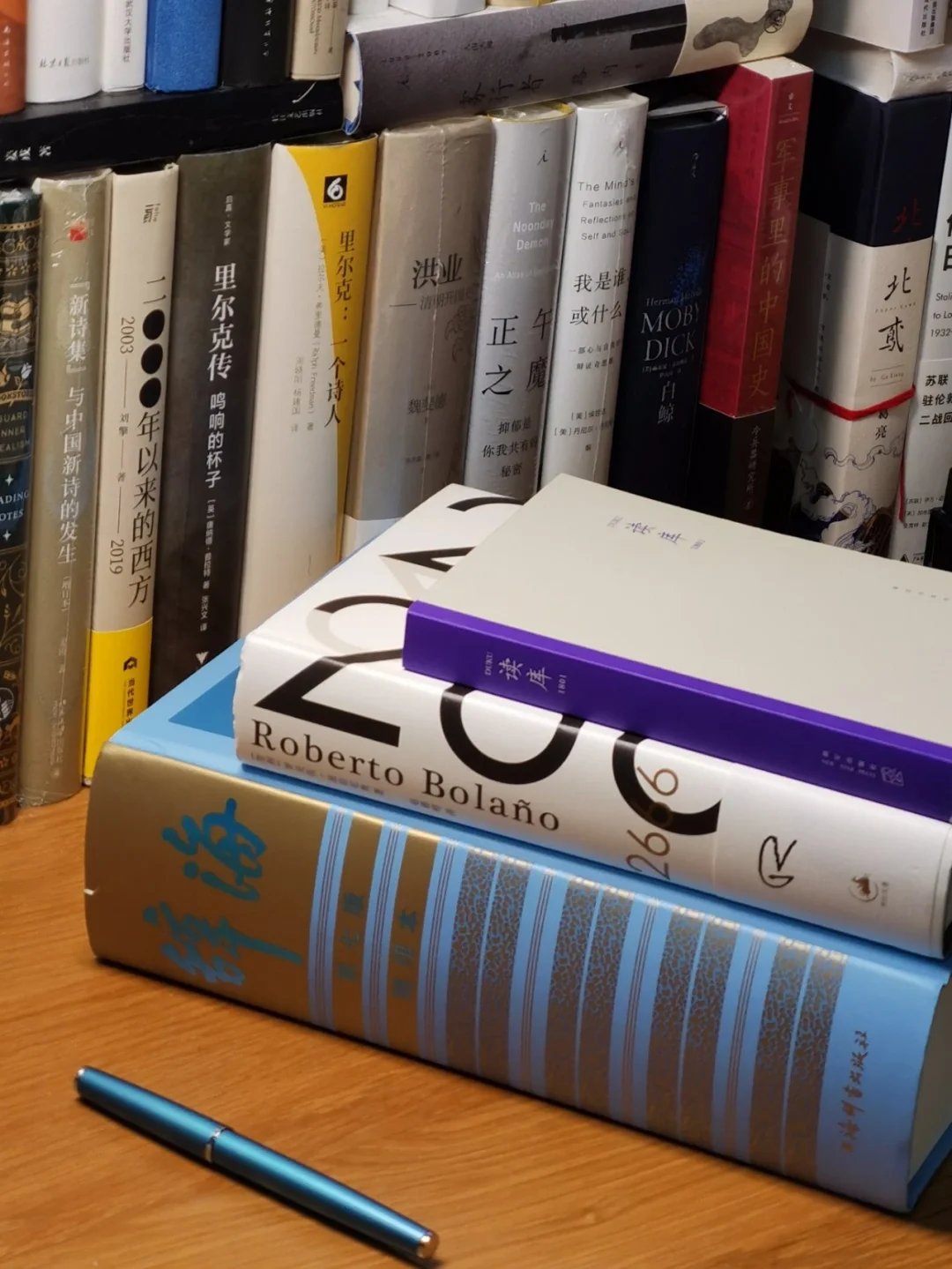

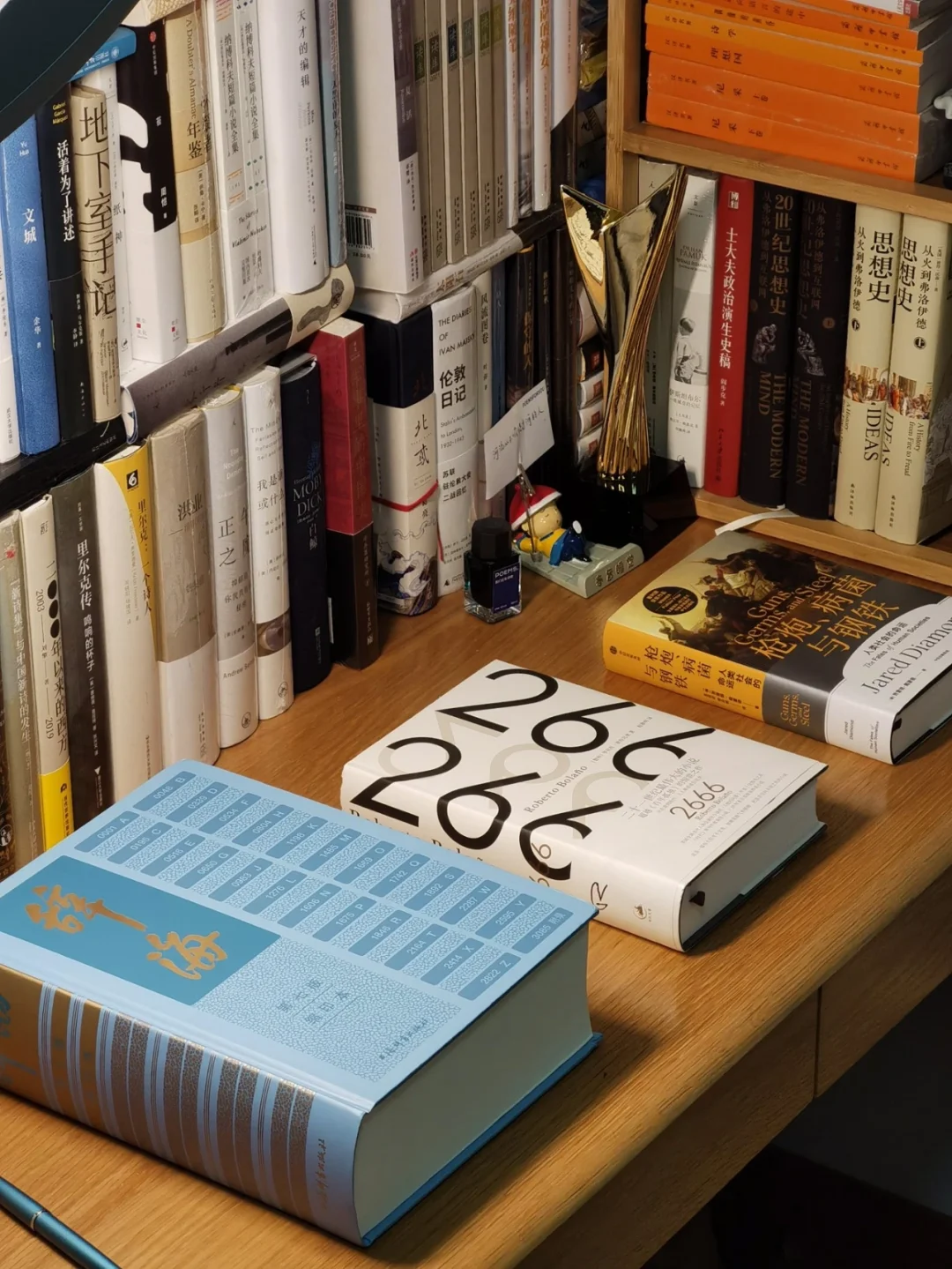

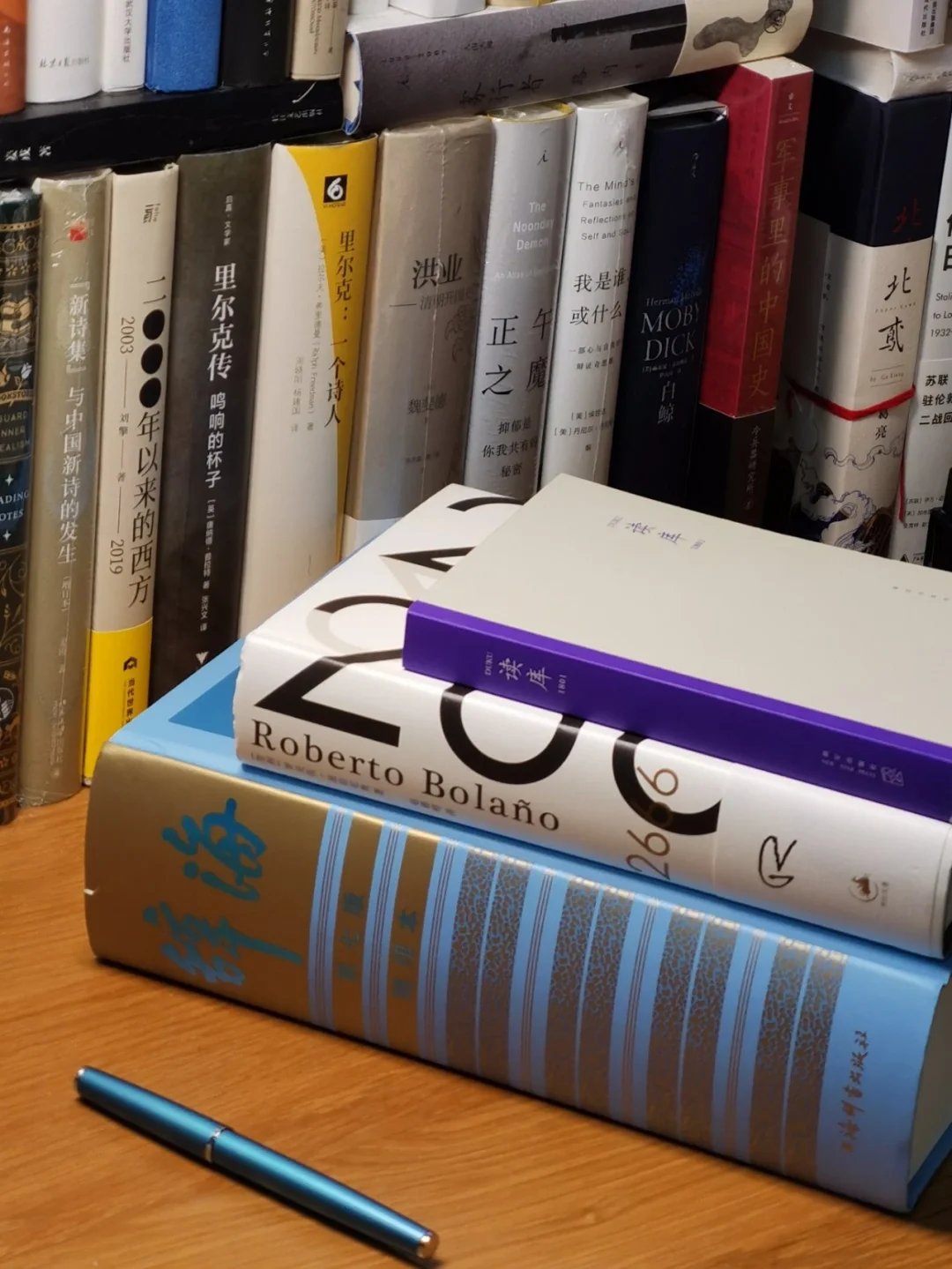

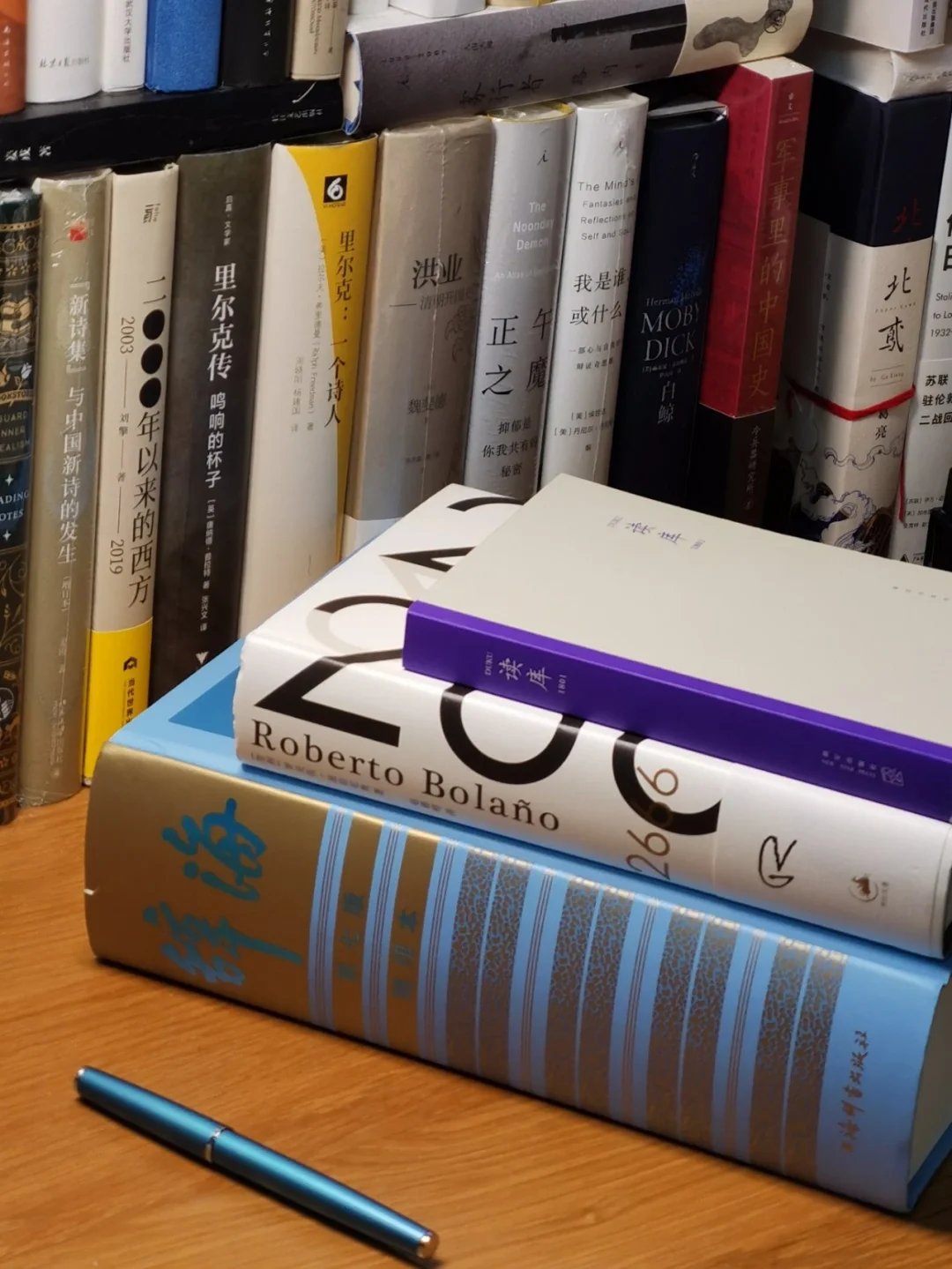

这是梁文道有一次提出的问题。有人选《红楼梦》,有人选《百年孤独》,有人选《2666》。

我最喜欢的,是牛津大学蒂莫西·加顿艾什和梁鸿的选择,前者选世界上最厚的一部诗集,后者选了《汉字源流字典》。

肯定不会选小说,再好看再伟大,哪怕托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基全集,也经不起一生去看。

但诗集可以,字(词)典,也可以。

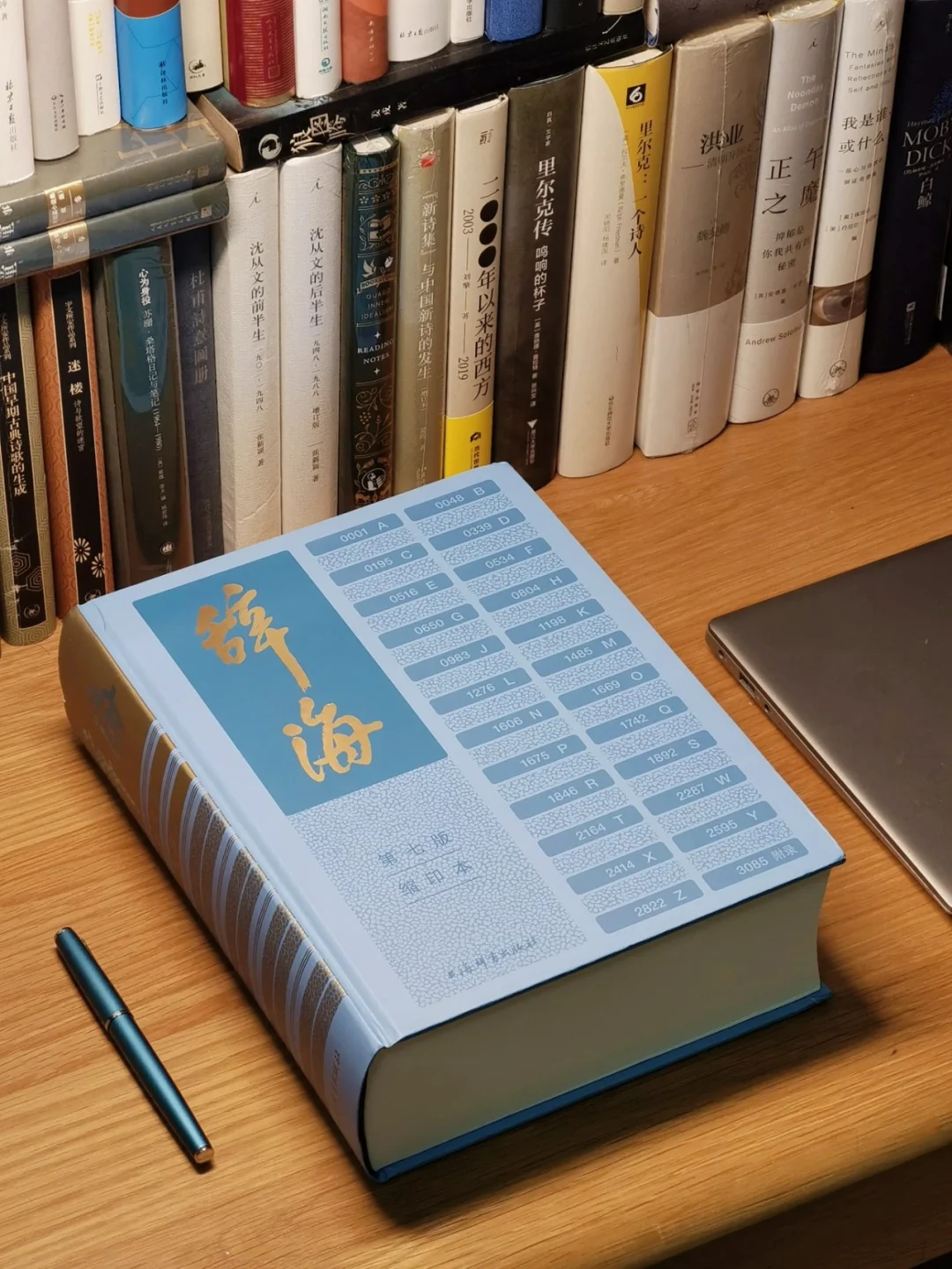

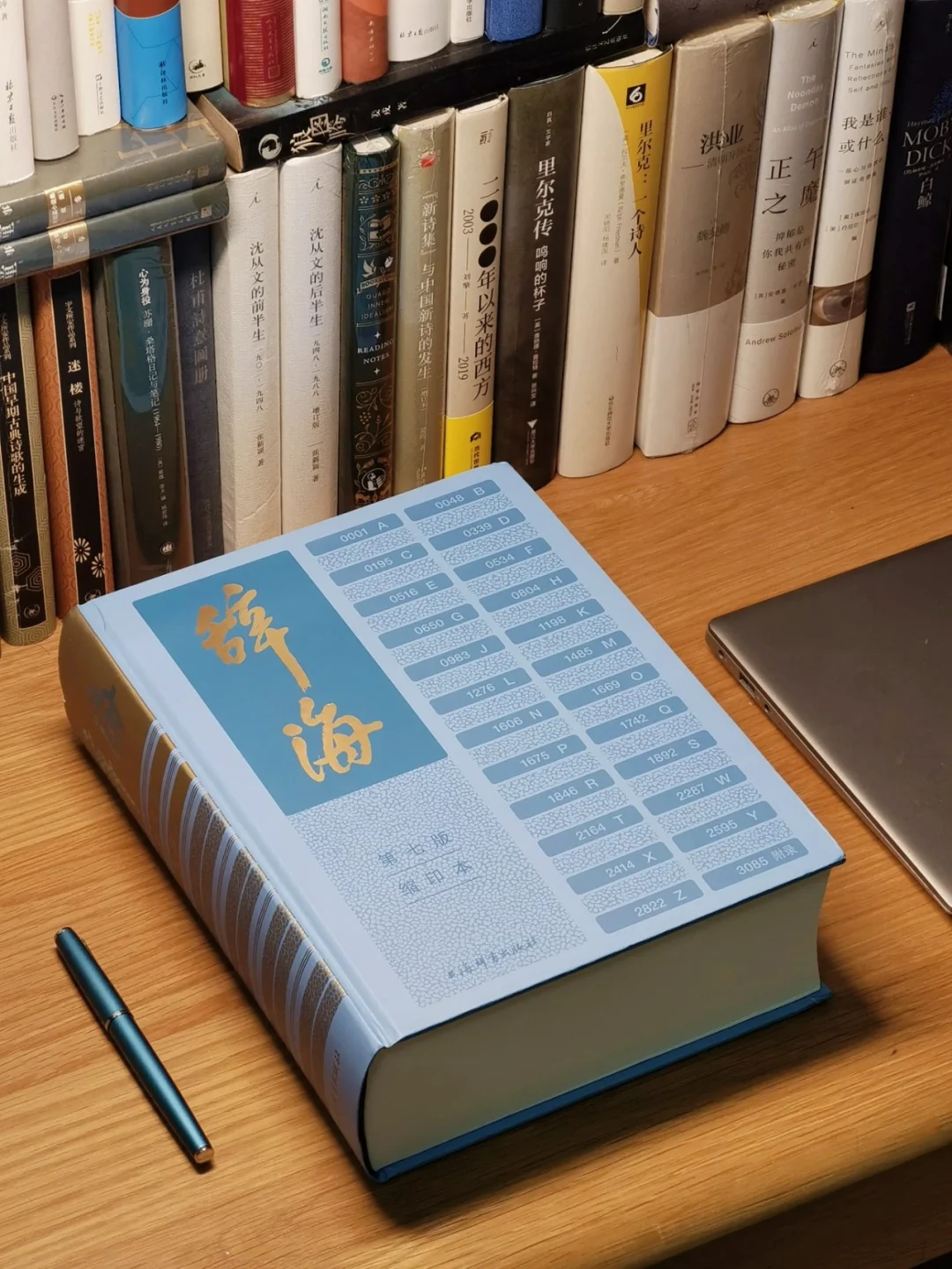

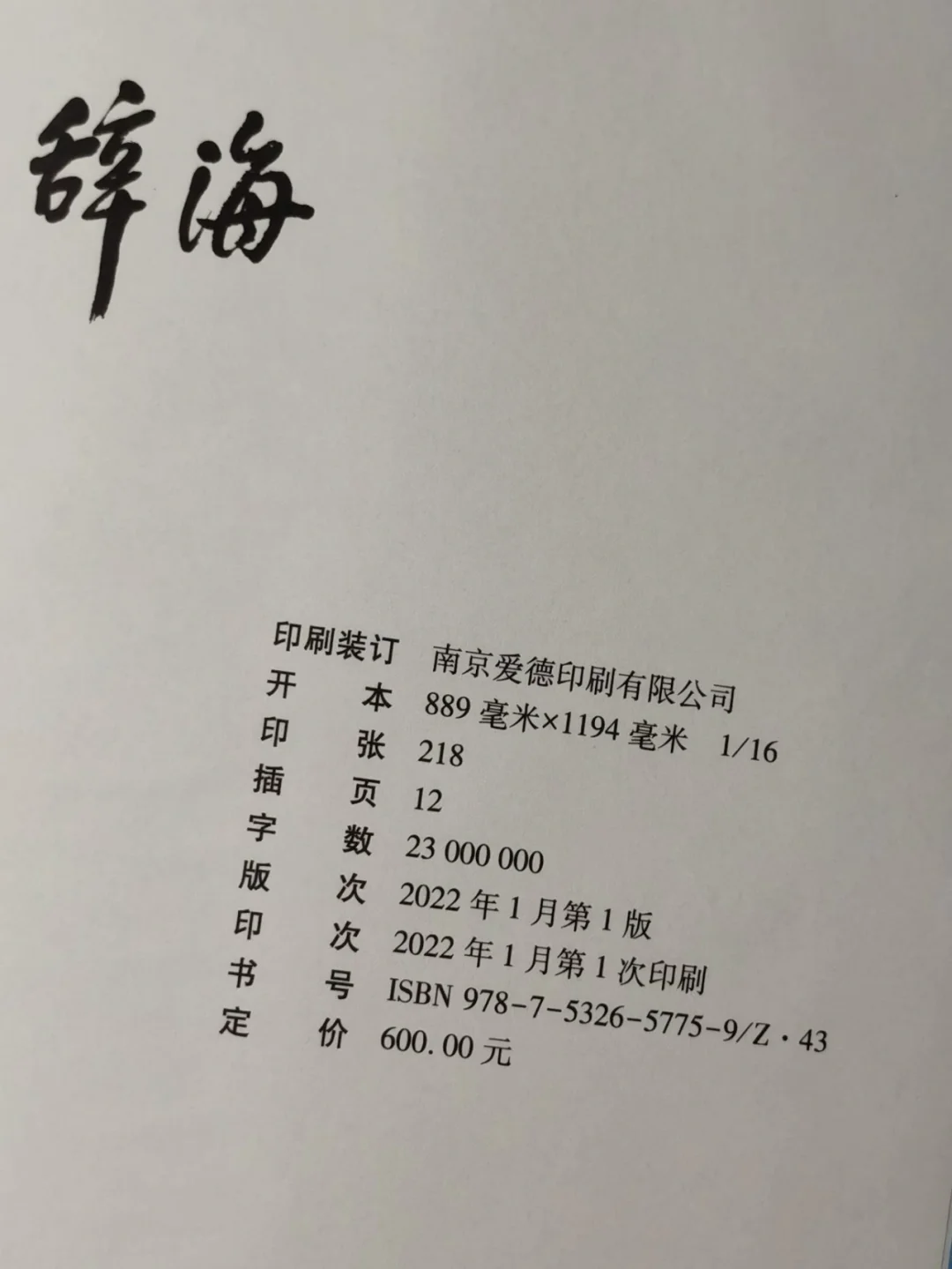

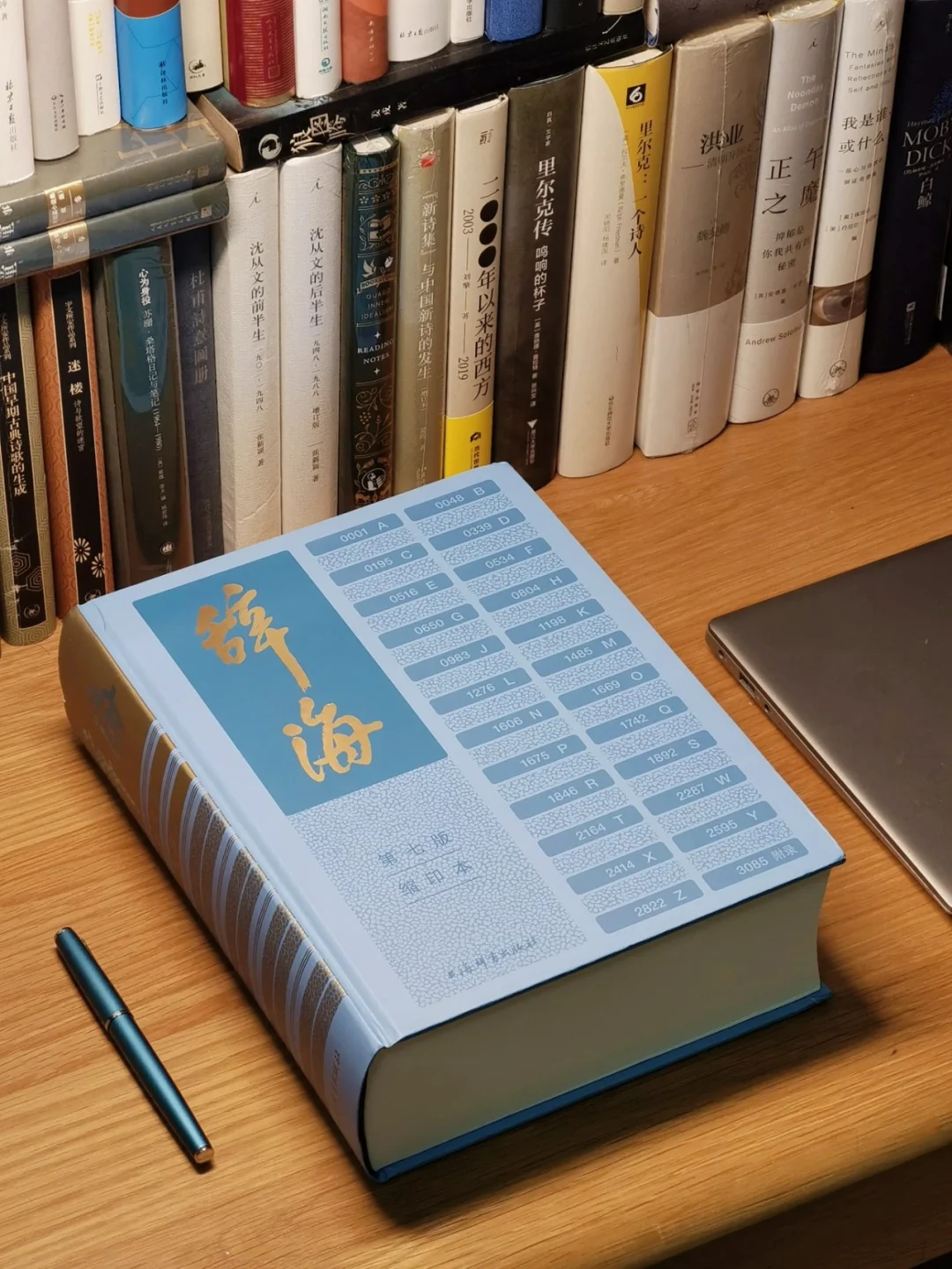

选一本我肯定不干。选两本的话,我会选杜甫的诗集和《辞海》。

杜甫诗容后再说,今天先说《辞海》。

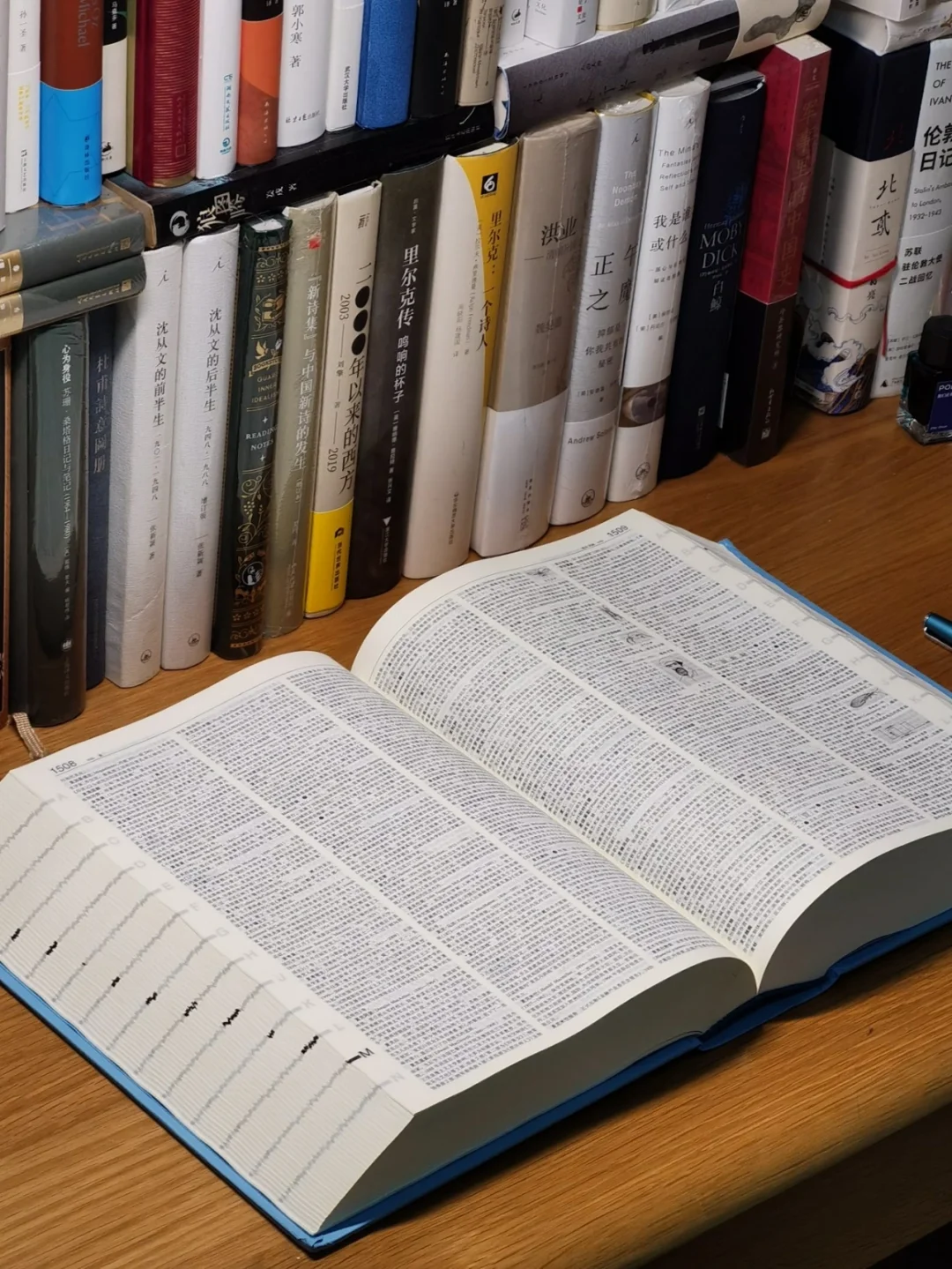

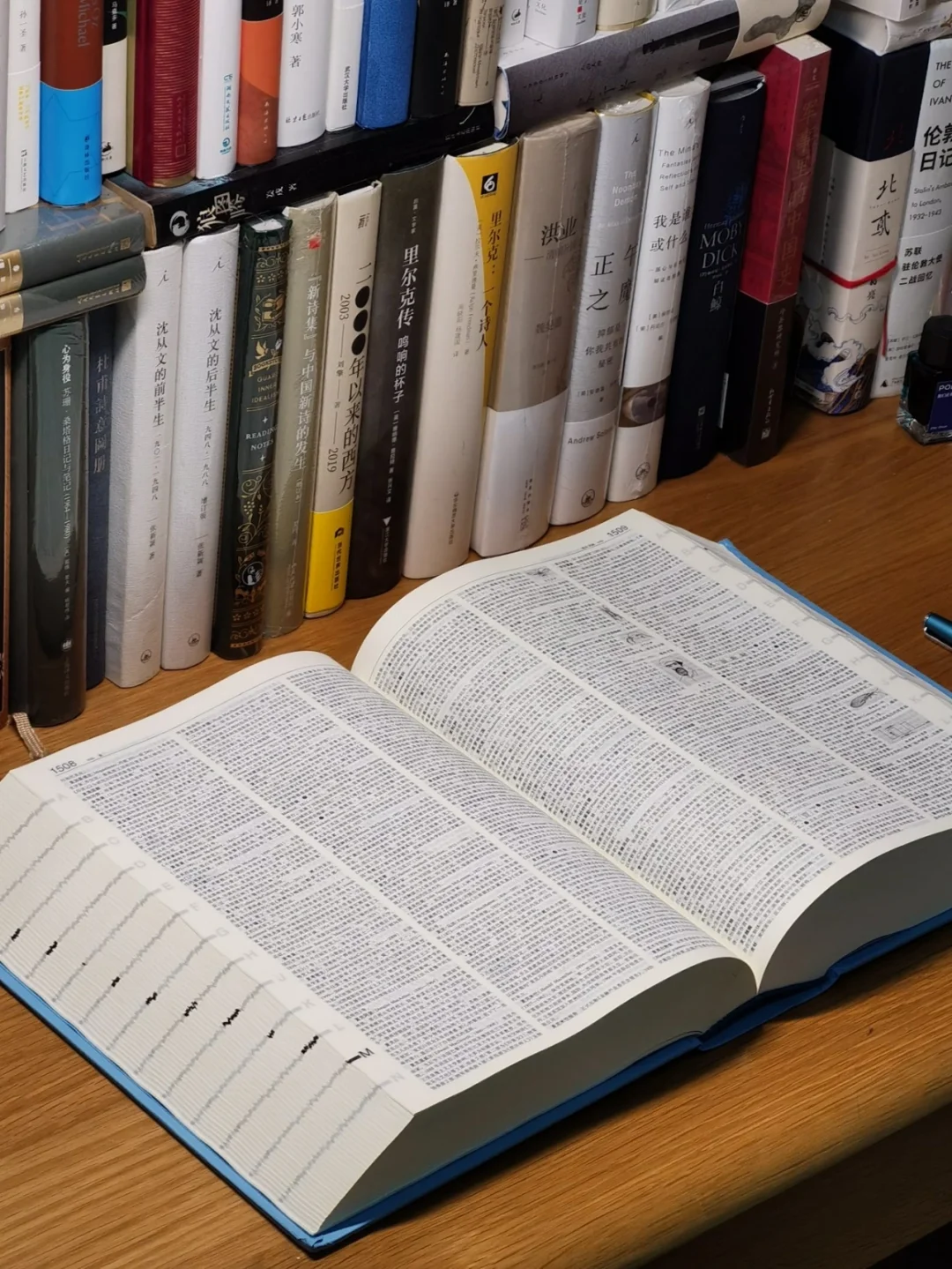

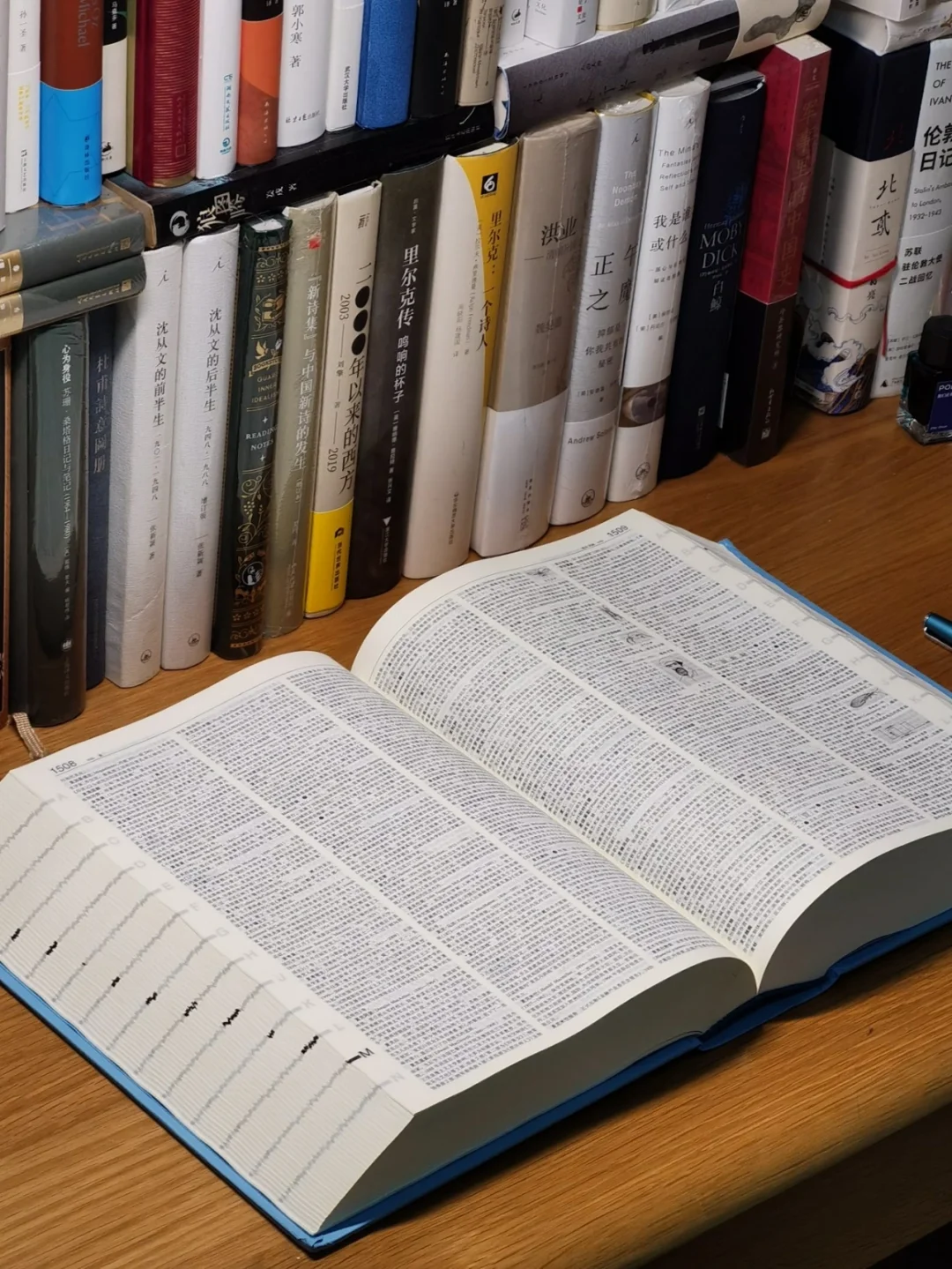

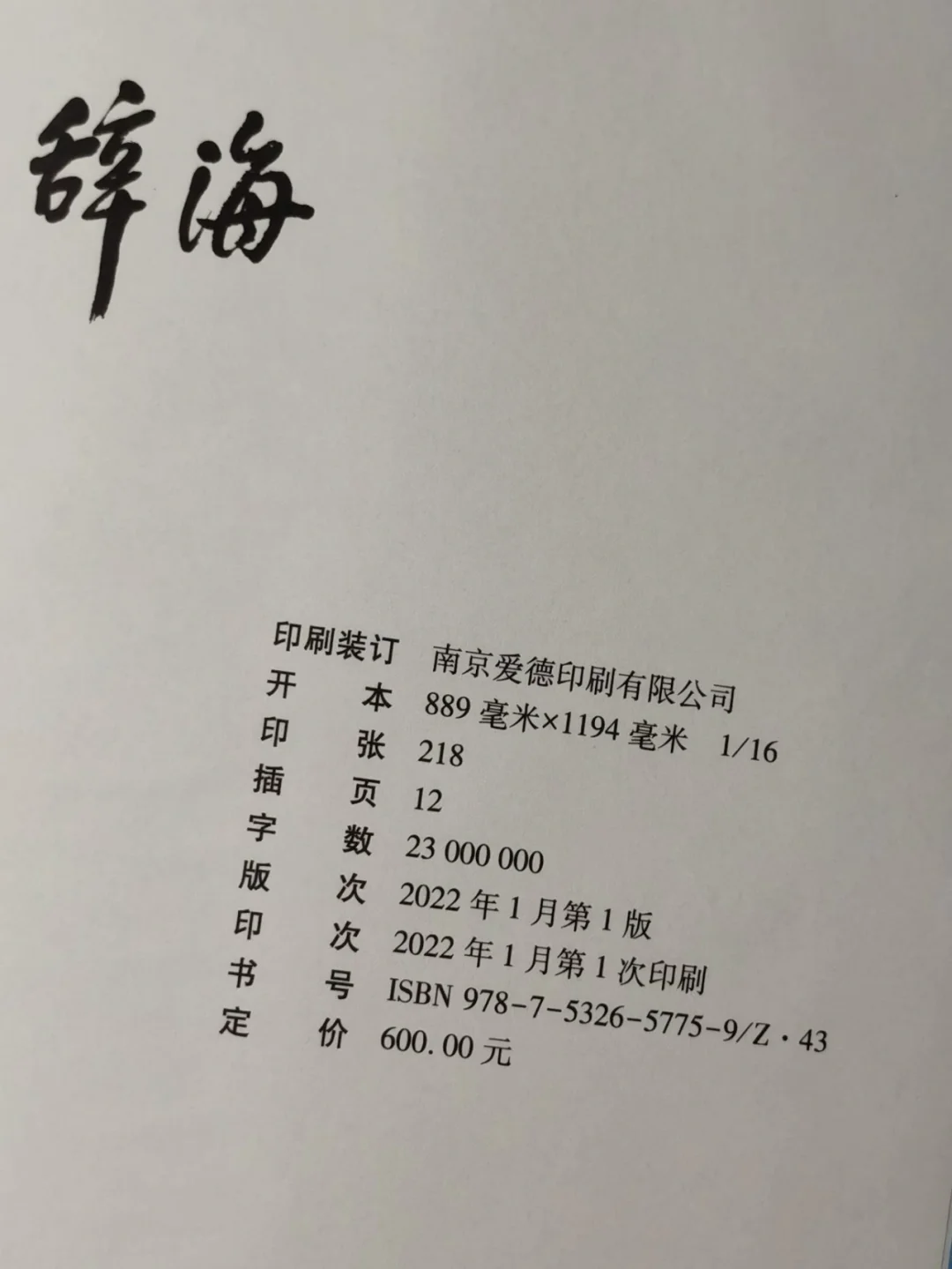

我手头是第七版的缩印本,多少字呢?2300万!

这字数,可以看个三生三世吧。

一切我们能想到的词语,以及词语所承载的知识,都在这本书里。

从知识的层面看,这是真正的百科全书。

小时候看到一个茅盾的故事,说他能背诵《红楼梦》全文,其时我自忖记性也不错,暗下决心,要背一背手头的《新华字典》,当然,无果。但字典词典的好处,打小就知道了。

写作之后,深觉知识贫乏。春天出门漫游,地上的草,林中的树,树上的鸟,我叫得出名字的不足五十种。

有一次回乡,看到一种小时候常见的高冠长尾鸟,搜了半天,才发现是“戴胜”。

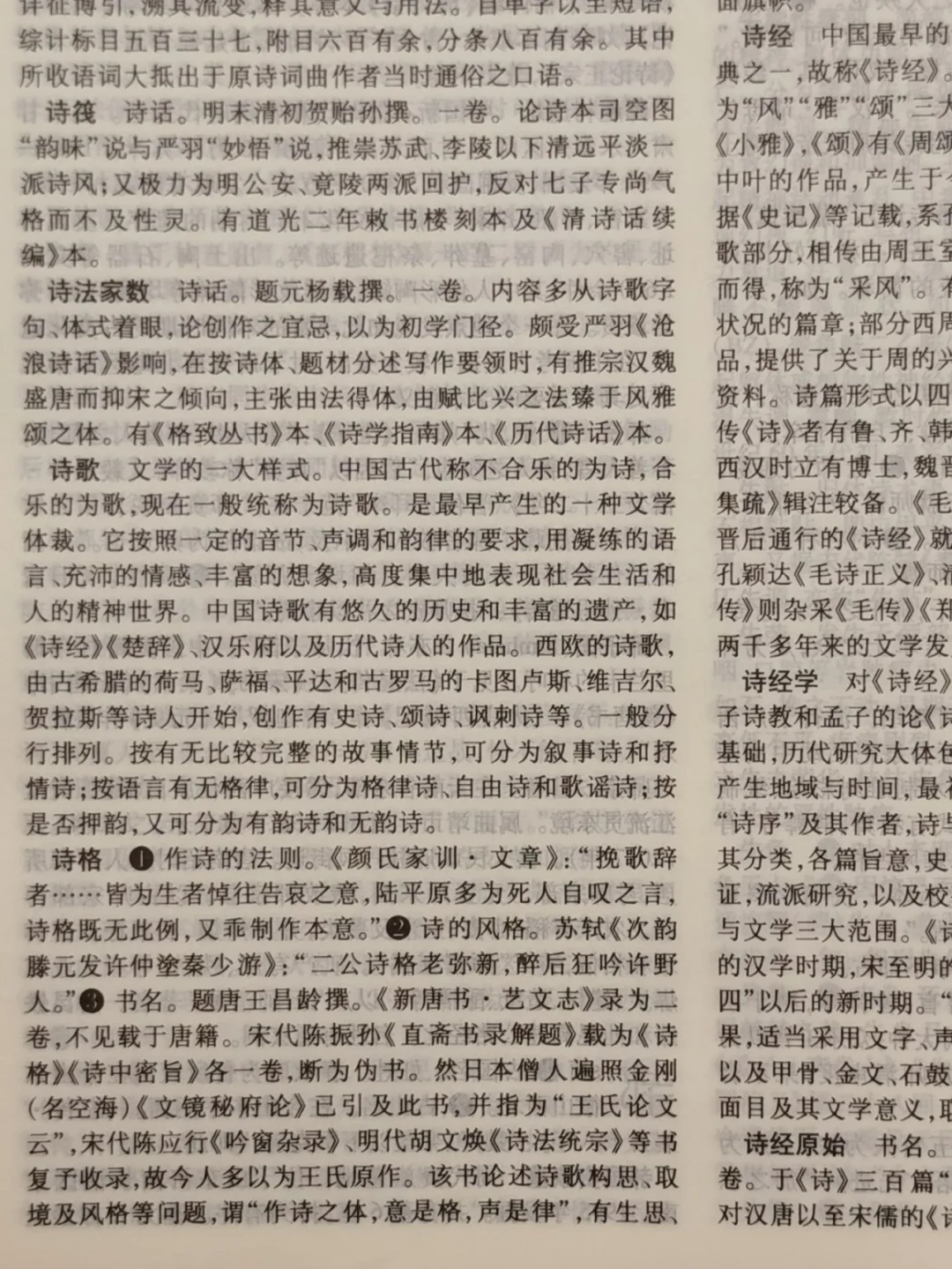

词汇量决定了一个写作者能否走远。多闻广目,是词语对我们的经验要求,但经验充沛之后,那个对应的词,能让我们把经验迅速变成知识。

里尔克三十岁时,感觉到语言和关于物质世界的必要知识方面,需要一个更为坚实的基础:

“对所观察之物缺少一种真正的理解和表达它的方式——不能只用天赋的素朴音调,而应该用全范围的语言去表达。”

他因此得出结论:生活,不仅怀着感情,也要带着知识。

里尔克的一个办法是:浏览《格林词典》。

对我们来说,大概就是浏览《辞海》。

有这么一本书放在案头,镇宅,也定心。

我无意夸大“词汇量”的重要性。毛姆曾经因为词汇量贫乏,带着纸笔去大英博物馆,记下那些奇珍异宝的名字、古旧珐琅的颜色,最后却发现毫无用处。

没有生活和阅历,背下《辞海》也毫无用处。

有了生活和阅历,有了认知体系,《辞海》所代表的知识量,作为我们打磨词语、让词语更准确的工具,作为我们补充细节(尤其是小说)的来源,都是不二之选。