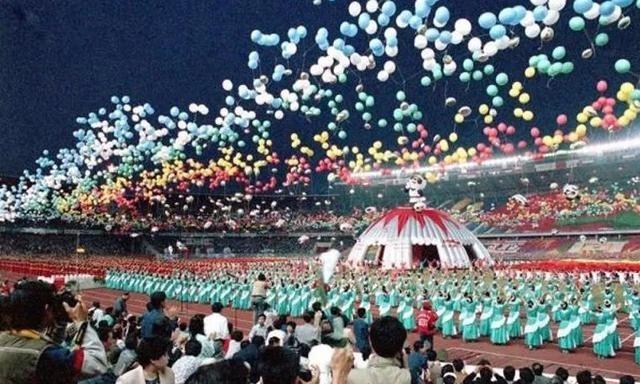

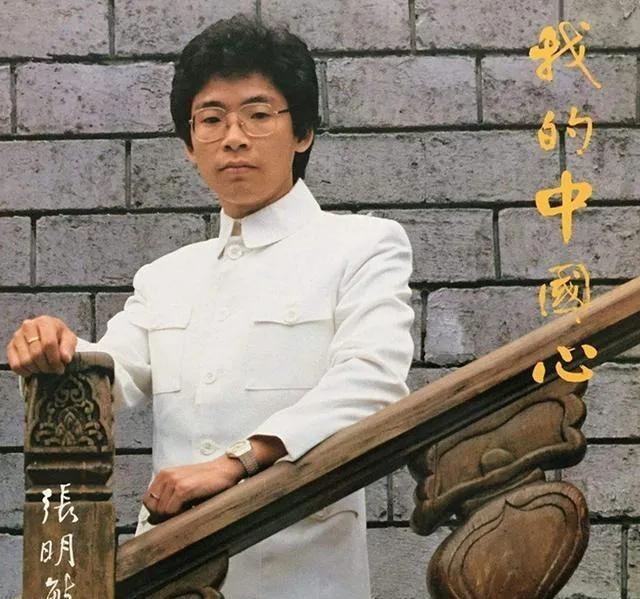

1984年,我国拿下了第十一届亚运会的举办权。可是当时的中国很穷,举办这样一场赛事的预算在30亿元人民币,最后各种精打细算,至少也需要25亿元启动资金。 1984年9月,新德里亚运理事会会议上,中国代表团以多数票击败竞争对手,赢得第十一届亚运会主办权。那时改革开放刚起步五年,全国GDP刚过7000亿元,人均收入不足800元。城市自行车成主流交通,农村仍靠手工耕作,体育基础设施薄弱,北京仅有少数场馆勉强可用。国家队出国比赛常为机票发愁,外汇储备有限,进口器材价格高企。 组委会成立后,迅速评估需求,列出30亿元总预算,涵盖16座场馆建设、道路拓宽和运动员村搭建。精打细算后,启动资金压至25亿元,包括土地征收和基本设备采购。财政部门优先保障民生和基建,军工项目占用大笔资源,亚运资金只能分批拨付。国际社会关注度高,一些国家媒体质疑中国执行力,组委会需边筹备边应对压力。这场赛事不仅是体育盛会,更是国家形象窗口,成功与否关乎改革开放进程。 筹备伊始,组委会办公室忙碌异常,墙上进度表密布红线。1985年首批10亿元拨款到位,用于北京郊区土地平整和主场馆扩建。工人体育场草坪翻新,钢梁吊起,看台座位逐步安装。预算执行中,超支频现,进口计时器和照明系统价格翻番,国内企业产能跟不上。1986年投入达15亿元,剩余资金捉襟见肘。银行贷款利率高达12%,债券发行遇冷,企业赞助寥寥。 组委会成立集资部,探索多元渠道:出售转播权、投放广告、发行体育彩票,还计划亚运村建成后出售房产。国际奥委会视察时,记录排水系统深度,组委会解释延期细节。1987年拨款累积19亿元,6亿元缺口如定时炸弹,只剩三年期限。财政会议强调优先倾斜,但其他项目竞争激烈。工地虽推进,尘土飞扬中隐患重重,国际媒体偶尔刊登延误报道,加剧外部压力。筹备过程凸显国家资源分配难题,每一笔开支都需层层审核,体现了节俭与效率并重。 资金缺口迫使组委会转向民间力量,1987年发起全国捐款倡议。报纸刊登启事,号召各界出力,很快收到首笔小额汇款:江苏省盐城市建湖县小学生颜海霞捐出1块6毛压岁钱。这是亚组委第一笔民间捐款,她当时12岁,仅凭报纸一则消息行动。组委会工作人员清点零钱,登记姓名,寄出感谢信。这笔钱虽微薄,却如火种,激发连锁反应。全 国单位和个人响应,黑龙江大庆20万工人集体捐100多万元,零头精确到分。个体户协会凑齐2050万元,企业工会组织捐物捐款。捐款形式多样,有人寄来衣物和器材,码头卸货堆满仓库。集资部简易平房内,信箱鼓起,工作人员拆封核对,一袋袋毛票钢镚需数小时清点。三年间,现金捐款达2.7亿元,参与者超2亿人次。这场运动不只填补缺口,还凝聚社会共识,体现了基层民众对国家建设的支持。 香港歌手张明敏的举动进一步放大效应。1988年,他从报纸获知资金困境,卖掉香港房产和轿车,换取启动资金。组建60人团队,携三辆货车和音响设备,开启全国巡演。一年跑24个城市,154场演唱会,票价从三毛五起步,北京场次涨至3块5。观众多掏零钱入捐款箱,所得60万元悉数上缴亚组委。全程条件简陋,远逊今日明星演唱,设备从香港运来,颠簸路途频出故障。他的歌声宣传爱国主题,带动更多人加入。 巡演后,香港霍英东家族捐1亿元,海外华人华侨响应,寄来现金和实物,折合7亿元。集资部汇总数据,捐款浪潮从沿海蔓延内地,工厂、学校、乡村无一例外。体育彩票发行也贡献力量,亚运村房产预售缓解压力。这些渠道互补,累计筹资超预期,化解了燃眉之急。募捐过程反映时代精神:个人小善汇成大河,推动国家大事落地。 1990年9月22日,北京亚运会开幕,工人体育场彩旗飘扬,焰火照亮夜空。赛事历时16天,设24大项201小项,中国队获183枚金牌,领先日本和韩国,总奖牌数冠绝全场。场馆运转顺畅,北四环路等基础设施永留城市遗产。闭幕式上,组委会报告资金平衡,民间捐款功不可没。亚运村转型住宅区,惠及居民。赛事后,颜海霞受媒体关注,考入南京水上运动学校,练习划船虽未入国家队,但返回家乡任体育数学教师,继续影响下一代。张明敏演唱生涯延续,登上多届春晚,爱国形象深入人心。这届亚运标志中国体育腾飞,GDP增速加速,国际地位提升。筹备虽艰辛,却铸就集体记忆,证明资源有限时,民众力量能补短板。