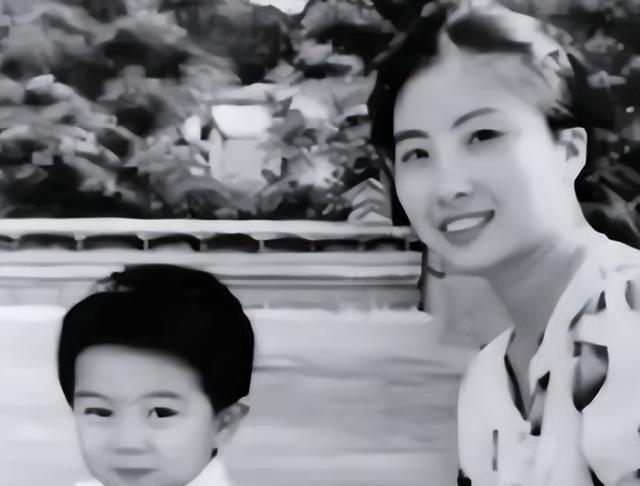

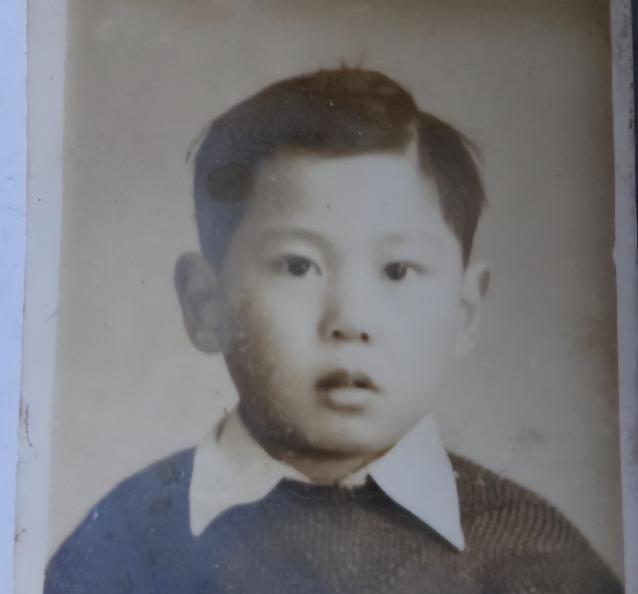

1991年,一名3岁男童竟在外公眼皮子底下离奇失踪。父亲因此此抑郁自杀,而母亲坚持独自寻子。25年后才发现,孩子原来一直在身边。 贵州都匀的山区环境,让许多年轻夫妇面临生计压力。张雪霞和宋怀南在二十多岁时结婚,生下儿子宋彦智后,因工作机会有限,只能外出务工,将3岁孩子托付给张雪霞的父亲。这种安排在当地常见,许多家庭通过寄钱维持联系。 老人负责日常照料,孩子在村中成长,夫妇俩每月获取孩子近况。这样的生活模式,本是为改善经济,却埋下隐患。外出务工导致亲子分离,增加了意外风险。在那个年代,拐卖儿童案件频发,农村地区监控缺失,孩子易成目标。这反映了社会底层家庭的脆弱性:经济需求与家庭稳定的冲突,常在不经意间放大。 1991年12月29日,宋彦智在匀城电影院前失踪。当时老人带孩子出门,短暂分神间,孩子不见踪影。夫妇俩赶回后,立即报警并搜寻,却无果。警方调查显示,人贩子活跃于公共场所,利用家长疏忽下手。张雪霞体重急降至70多斤,夫妇俩奔波多地。张雪霞拒绝再生孩子,甚至终止妊娠,只为专注寻子。这体现了母亲的责任感,却也凸显寻子过程的艰辛。警方抓获人贩子,对方交代孩子可能流向福建安溪。夫妇俩卖掉家产南下,摆摊为生,受骗多次。宋怀南精神崩溃,多次误认他人孩子,最终抑郁自杀,留下纸条表达对儿子的执念。这起事件揭示了拐卖对家庭的毁灭性影响:不只经济损失,还包括心理创伤。 张雪霞独自继续寻子,加入寻亲群体,结识同样被拐的年轻人雷明。两人分享经历,互发问候。张雪霞上寻亲节目,展示孩子照片,雷明发现相似,进行亲子鉴定,确认雷明即宋彦智。他幼时被卖至福建,老人抚养后改名。母子相认后,雷明成家生子,张雪霞回乡照顾老人,偶尔团聚。这段经历显示,拐卖受害者常在不知情中生活多年。相认虽带来慰藉,却无法弥补逝去的时光和失去的亲人。拐卖链条涉及多环节,从拐骗到转卖,破坏社会信任。 人贩子的冷漠态度,加剧了受害家庭的绝望。他们经手众多孩子,视生命为商品,导致无数家庭破碎。宋怀南的自杀,正是这种犯罪的间接后果。张雪霞的坚持,源于母性本能,却付出健康和经济代价。25年的寻觅,跨越多省,耗尽家产,反映了基层寻亲的现实困难。那时缺乏全国联网数据库,信息流通慢,增加了难度。相认依赖节目和鉴定技术,体现了科技进步的作用。但拐卖问题根源在于贫困和监管漏洞。 宋彦智的失踪案例,不是孤例。1990年代,中国拐卖儿童高峰期,许多农村孩子成为受害者。警方数据表明,人贩子多在公园、影院等场所作案,利用节日人群掩护。张雪霞夫妇的经历,典型地展示了受害者的路径:从震惊到奔波,再到绝望。丈夫的抑郁,源于反复失望,医疗干预那时有限。母亲的独行,体现了女性在家庭危机中的韧性。但这也暴露了心理支持的缺失。相认后,母子重建关系,雷明融入新生活,却需面对过去创伤。拐卖的影响代际传递,孩子成年后可能有身份认同困惑。 寻子过程的经济负担巨大。张雪霞卖房摆摊,生活降至最低线。这提醒我们,拐卖不只情感伤害,还涉及财富流失。福建安溪作为中转地,聚集了许多被拐孩子,地方经济因素助长了地下交易。人贩子被捕后,常拒不交代,延长受害者痛苦。宋怀南的纸条,简短却深刻,体现了父亲的无奈。25年后相认,源于偶然节目,显示媒体在寻亲中的价值。但依赖运气,不可持续。全国打拐行动虽有成效,却需持续。 母子团聚后,张雪霞照顾老人,雷明组建家庭,生活渐趋平静。这对比了失踪前的温馨与寻觅中的煎熬。拐卖犯罪的惩罚,那时以枪毙为主,但预防更重要。教育公众警惕,提升孩子安全意识,能减少类似事件。张雪霞的案例,被多家媒体报道,唤起社会关注。相认鉴定依赖DNA技术,1990年代末引入中国,加速了许多团圆。雷明的成长经历,展示了被拐孩子的适应性,却也隐藏心理阴影。家庭重组需时间,社会支持不可缺。