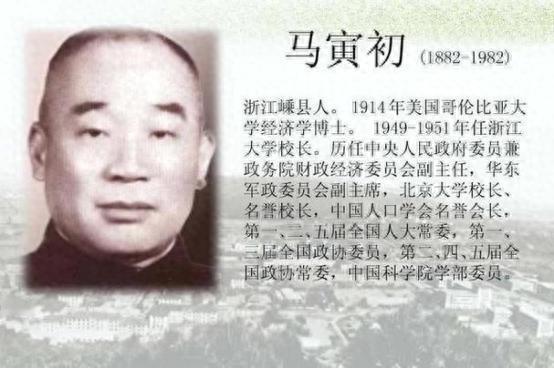

1953年,马寅初向毛主席建议实行计划生育,毛主席却强烈反对,当场否决了他的建议,并提出一个令世人敬佩的观点![微风] 1982年,计划生育政策被正式确立为中国的一项基本国策,并且在同年12月被写入了中华人民共和国宪法。 这一政策的实施,标志着中国在人口管理方面采取了更加严密的控制措施,旨在应对当时庞大人口增长带来的社会与资源压力。 自1980年起,政府开始推广“独生子女”政策,规定每对夫妇只能生育一个孩子,这一措施对中国的家庭结构和社会形态产生了深远影响。 计划生育政策的提出者之一——马寅初,却与这一政策的理念背道而驰。 马寅初是中国著名的经济学家和社会学家,在1935年,他首次提出了计划生育的概念,主张通过控制人口增长来缓解国家资源短缺的压力。 他的言论引起了广泛关注,也为后来政府的政策制定提供了理论基础。 令人讽刺的是,马寅初本人不仅娶了妻子,还纳了妾,甚至生育了八个孩子。 马寅初,出生于晚清时期,是中国近代史上最早一批公费赴美留学的人之一。 在美国深造了9年后,他选择回国并成为了北京大学经济学系的教授,为中国的教育和经济发展贡献了毕生精力。 新中国成立后,马寅初相继担任了浙江大学和北京大学的校长,他的学术成就和社会影响力为人所称道。 马寅初在中国的学术之路并非仅限于教书育人。 他在新中国成立后的1953年,积极参与了我国的第一次人口普查工作。 当时,全国人口总数约为6亿人,65岁以上的老年人仅占3.6%,而14岁以下的儿童则占到了36%,每年新增人口数高达1400多万。尽管数据看似呈现出国家劳动力的充足,但马寅初意识到,这种人口的快速增长潜藏着极大的隐忧。 起初,他并不完全认同当时人口普查中采用的抽样调查方法,认为这种方式无法真实反映全国各地的具体情况。 于是,他决定走出书房,深入各地实地调查。 他走遍了大江南北,尤其是江浙一带,这一调查结果让他震惊不已。许多地方的儿童比例特别高,某些地区的年人口增长率甚至达到了22%,个别地方的增长率超过了30%。这个数字远远超出了马寅初的预期,更让他深感担忧。 当时新中国刚刚成立,经济建设方兴未艾,虽然劳动力的增加对国家的建设是至关重要的,但如此快速的人口增长势必会加剧国家在粮食、教育、医疗等各方面资源的紧张。 马寅初看到了这一点,并提出了严峻的警告:如果人口继续以这样的速度增长,国家的社会资源将很难跟上需求,可能会影响到经济的持续发展和人民生活的质量。 马寅初的《新人口论》提出了一种相对温和的人口控制方案。他主张一对夫妇最多生育两个孩子,并强调不能采取强制性流产措施,更应优先投资教育以提升人口的整体素质。他认为,人口政策应该是逐步推进的,而非强制执行。 对于这种思路,毛泽东的看法却显得更加宏大和激进。毛主席认为,在当时的国际环境下,庞大的人口数量反而是国家的一种战略资源,能够为国防提供坚实的基础。 他深信,“只要有了人,什么样的奇迹都能创造出来”,这种信念在那个冷战时代,充满了强烈的理想主义和国家主义色彩。 毛主席的思路也有其现实背景。在新中国成立初期,面临西方的封锁和技术匮乏,劳动力是中国最为宝贵的资源。 早期的工业建设和基础设施的突飞猛进,都依赖于大量的劳动力,尤其是在“一五”计划期间实施的156个大型项目,依靠的正是大量动员的民众。而鞍钢、武钢等工业巨头的崛起,也离不开这个“人海战术”。 再比如,数十万人参与治理淮河,这不仅是天灾转机的经典案例,也是大规模劳动动员下取得成功的例证。这些成就让毛泽东坚信,社会主义制度有能力将人口压力转化为社会发展的动力。 与此同时,毛泽东也很清楚“多子多福”这一传统观念在中国根深蒂固,因此强行推行计划生育政策可能会引发民众的强烈反感和不满。 所以,他的决策考虑了多方面的因素,包括地缘政治、国家建设和民众心理等,做出了相对宽松的政策判断。 到上世纪70年代,全国人口已经突破了9亿,随之而来的粮食、住房和就业等问题迅速恶化,社会的各种压力开始集中爆发。现实的压力让当时的政府不得不调整政策,开始推行“晚、稀、少”政策,以应对人口快速增长带来的难题。 1979年,国家正式实施了计划生育政策,并得到官方的肯定,认为这是“远见卓识”的决策。统计数据显示,这一政策有效避免了中国人口在短期内突破18亿的灾难性后果。 但“急刹车”式的政策也带来了另一个问题,那就是人口的快速老龄化和生育率的急剧下降。今天,随着中国社会的进一步发展,这些问题逐渐显现出来,反映出当初政策的长远影响。 马寅初当年的警告似乎逐渐变成了现实。他曾明确指出,社会发展到一定阶段,生育观念和人口政策必然会发生变化。 过去认为有益的政策,随着时间的推移,也可能成为发展的制约。