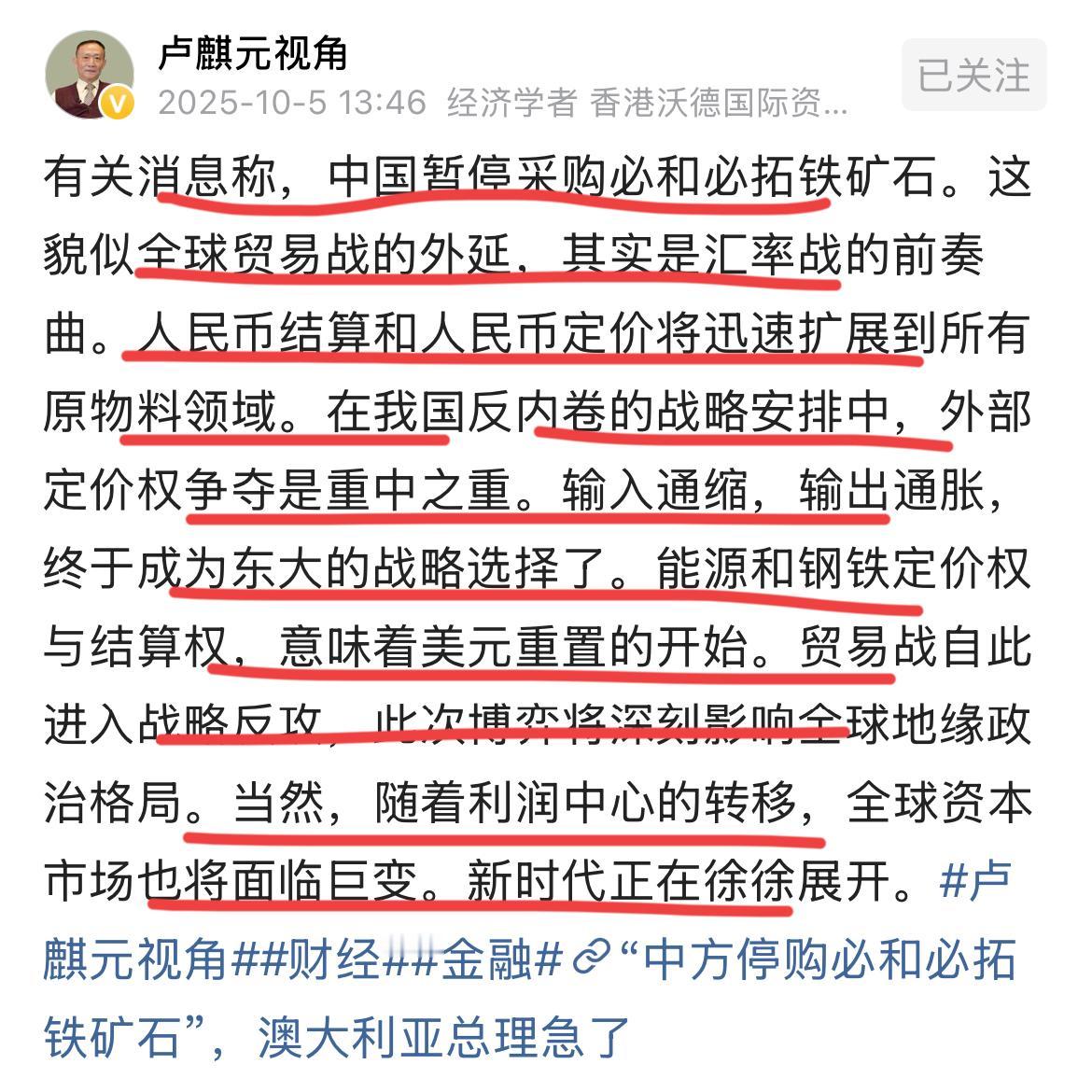

人民币为什么不能自由兑换外币?为什么要进行外汇管制?因为一旦放开,老百姓10年以后恐怕就得喝西北风。 1997年的亚洲金融风暴是个生动的例子,当时,国际炒家就像闻到血腥味的鲨鱼,在资本自由流动的东南亚国家兴风作浪,泰国、印尼、韩国相继中招,这些国家的老百姓一夜之间发现,自己的存款缩水了一半,工作说没就没了。 而当时的中国,靠着资本管制这道“防火墙”,不仅自己站稳了脚跟,还帮助邻国渡过了难关。 国际货币基金组织的数据显示,过去四十年间,超过70%的货币危机都发生在资本账户完全开放的国家,这些数字背后,是无数普通家庭财富蒸发的悲剧。 经济学里有个著名的“三元悖论”:资本自由流动、汇率稳定和货币政策独立,这三个目标不可能同时实现,中国选择了后两者,这其实是个非常务实的选择。 试想,如果完全放开兑换,14亿人的资金可以随意进出,任何国际市场的风吹草动都可能引发资本大规模外流,就像一艘巨轮突然失去压舱石,人民币汇率会像过山车一样剧烈波动,到时候,进口商品价格暴涨,企业生产成本失控,最终都会转嫁到我们每个人的日常生活中。 我们常听到的3万亿美元外汇储备,其实就是国家的“应急储备金”,这笔钱确保了我们在国际上的支付能力,保障了关键的石油、粮食和芯片的进口不受影响。 从产业发展的角度看,适度的外汇管制等于给国内企业提供了一个成长的“保护期”,就像韩国现代汽车当年就是在外汇管制期间发展起来的,等它们足够强壮了再去国际市场竞争,胜算就大得多。 外汇管制的作用是保护普通人的日常生活不受国际金融波动影响,你的银行存款不会因为国际资本炒作突然贬值,工作不会因外资撤离而失去保障,超市商品价格也不会因汇率剧烈波动频繁变动。 同时,这确保了国家养老、医保等社会保障体系有稳定资金来源,中国并非完全封闭,而是通过沪港通、债券通等可控渠道逐步开放金融市场,在保障安全的前提下实现国际资金流动。 有趣的是,外汇管制并非中国独创,二战后德国靠外汇管制实现了经济重建,日本则在过快的金融自由化后付出了“失失落的二十年”的代价,这些经验都在告诉我们:金融开放必须量力而行。 如今,中国通过“一带一路”和人民币国际化,正在探索一条适合自己的开放道路,这就像学游泳,总不能一开始就往深水区跳,得先在浅水区练好基本功。 在我看来,外汇管制问题本质上是在全球化的今天,一个国家如何在开放与安全之间找到平衡的艺术,中国的渐进式开放路径,体现的正是这种审慎的智慧。 很多人喜欢非黑即白的讨论:要么完全封闭,要么彻底开放,但现实往往需要我们走中间道路,就像开车,既要踩油门追求速度,也要系好安全带确保安全。 特别值得思考的是,金融体系到底该为谁服务?如果主要服务于国际资本,那自由兑换就是必须的,但如果首要服务的是本国经济发展和民生改善,那么适度的管制就显得十分必要,中国显然选择了后者。 不过,任何制度都需要与时俱进,我们现在看到的数字人民币试点、跨境贸易人民币结算推广,其实都是在探索新的开放模式,这些创新让我们既能享受开放的好处,又能把风险控制在可控范围内。 说到底,判断一个外汇政策好不好,关键要看它是否让老百姓过得更好,是否让企业发展得更健康,是否让国家经济更稳健,从这个角度看,中国目前的选择虽然不完美,但确实是符合国情的最优解。 在当今这个充满不确定性的世界,维护金融安全就是守护我们每个人的钱袋子,这不仅是中国的选择,也是越来越多发展中国家的共识。 未来的人民币国际化,一定会走出一条既接轨国际又适合国情的新路子,既不是完全封闭的老路,也不是照搬西方的套路,而是在安全与效率之间找到最佳平衡点的创新之路。