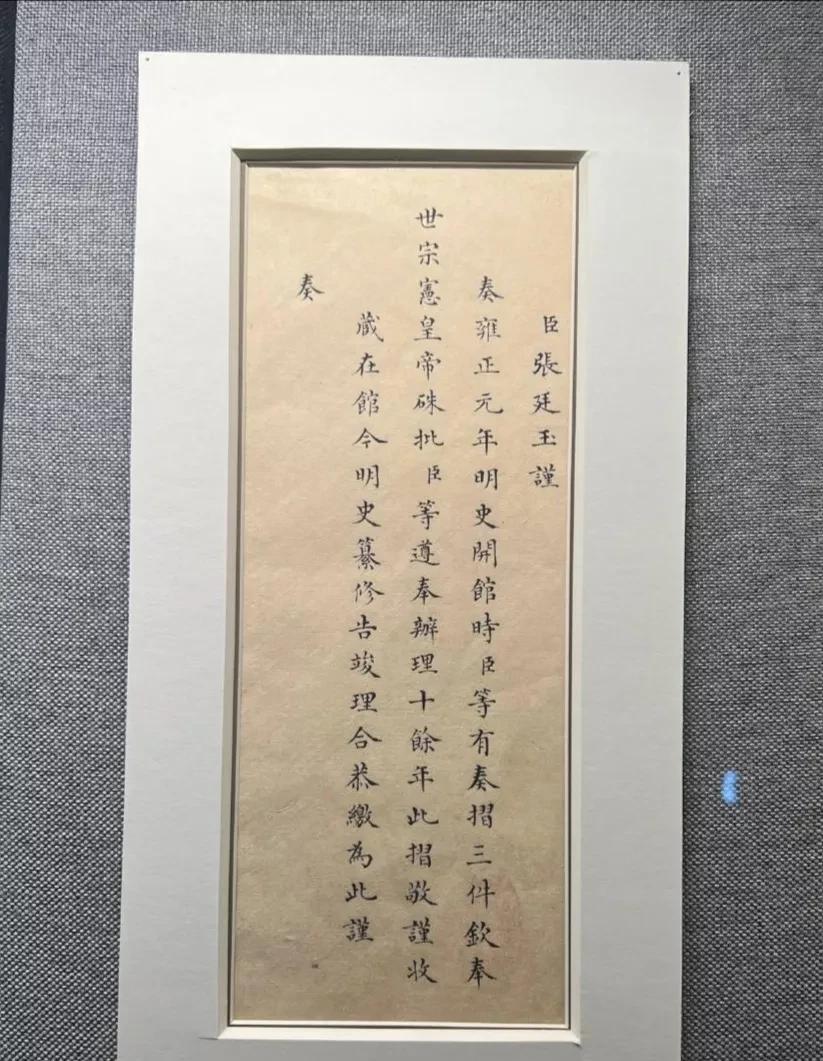

这是清朝名臣张廷玉的一封奏折,保存得十分完好。 张廷玉这人,出生在1672年的安徽桐城,那是个书香门第,父亲张英是康熙朝的大学士,家里藏书无数,从小耳濡目染。他1700年考中进士,那年28岁,进京赶考的日子肯定累坏了,但金榜题名后,直接进了南书房,当康熙的近臣。南书房这地方,离皇帝最近,处理机要文件,他一步步从低级官员爬上来,靠的就是扎实的本事和低调作风。康熙晚年,他参与编修史书,笔杆子磨得飞起,积累了不少经验。说白了,这时候的张廷玉,还只是个有潜力的年轻人,但基础打得牢,后来的风云就从这儿开始了。 雍正上台后,张廷玉的运气来了。雍正年轻气盛,西北用兵,各项改革搞得热火朝天,张廷玉的父亲张英又是雍正的老师,这关系铁得很。他很快升为南书房行走,还兼太子太保和户部尚书。想想看,户部管钱粮,西北战事正缺银子,他得天天算账,调度资源。雍正七年,1729年,军机处一成立,他就和胤祥、蒋廷锡成了首批大臣。这军机处是清朝的权力中枢,从此张廷玉就扎根儿里了,军国大事全得过他手。雍正对他信任到骨子里,临死前遗诏直夸他器量纯全,指定配享太庙。这在清朝汉臣里头,绝对是头一份儿,没人比得上。雍正这皇帝,赏罚分明,张廷玉的勤恳没白费。 雍正一走,乾隆接班,张廷玉和鄂尔泰继续辅政。乾隆刚上台,政局不稳,俩老臣的经验派上大用场。张廷玉在内阁坐稳首位,处理政务井井有条。乾隆二年,还特封他三等伯爵,这待遇在汉臣中空前绝后。乾隆初年,他帮着稳住局面,编修《明史》,总纂官干得漂亮。但好景不长,几年过去,乾隆脚跟站稳了,开始清理旧派,培养新贵。讷亲、傅恒这些年轻人冒头,军机处里张廷玉的位子渐渐后移。乾隆十年,鄂尔泰一死,按理张廷玉该排第一,可乾隆偏让讷亲上位,这明摆着是打压。官场就这样,皇帝一换风向,老臣就得让路。张廷玉感觉到凉意,但也没辙,只能继续干活。 乾隆三年,1738年,乾隆想效仿古礼,搞“三老五更”,选德高望重的老臣高规格养老,显孝悌之心。这事儿听起来仁义,但张廷玉上疏反对,直指这是上古传说,没实际先例,推行起来徒增麻烦,建议专注实政。那奏折写得条理清楚,引经据典,层层分析古礼的虚实。乾隆当时没留意这折子,继续他的计划,但张廷玉的观点搁那儿了。说起来,这封奏折保存得特别好,四十七年后还能拿出来看,字迹清晰,纸张没啥损毁。清朝档案管理严,这也算运气。张廷玉这时候,已经是保和殿大学士,军机大臣,汉臣之首,但他的直言,也埋下隐患。 张廷玉晚年,身体不行了,乾隆十三年,1748年,七十六岁那年,他上书求退休。乾隆不准,搬出雍正遗诏,说你两朝元老,配享太庙的恩典在身,哪能就这么回家养老。张廷玉没办法,次年又以病请辞,乾隆勉强同意。但退休前,他又提配享太庙的事儿,希望乾隆给个准话。这话说得直白,乾隆听着不舒服。第二天,张廷玉让儿子进宫谢恩,乾隆借机发火,骂他狂妄,不亲自来,削去一等公爵位。官场规矩就这样,一步错,满盘输。张廷玉灰头土脸回桐城,路上肯定颠簸,年纪大受不住。 回乡没多久,1751年,亲家朱筌出事儿,张廷玉跟着挨刀。朝廷派人抄家,京城住宅翻了个底朝天,抄出36万两白银,全是御赐的玩意儿,金银器皿、书籍古董,一件不留,拉走时车队长龙。乾隆这手,狠准,一方面清算旧臣势力,一方面忌讳朋党。抄家后,张廷玉在家乡窝着,身体一天不如一天。乾隆十五年,这事儿闹大,但乾隆没赶尽杀绝,好歹留他一命。说白了,张廷玉家底厚,抄了这么多银子,乾隆也算收了点“孝敬”。但这也暴露了乾隆的猜忌心,老臣再忠,也挡不住皇帝的权欲。 张廷玉1755年去世,八十三岁。乾隆还是履行了雍正的诺言,准他配享太庙。仪式办得体面,太庙里牌位安放,官员祭拜,香火不断。这在清朝汉臣中,独一份儿,范文程、陈廷敬那些大佬都没这待遇。张廷玉一生,五十年从政,康雍乾三朝,贡献大得很。西北用兵,他调度粮草;雍正改革,他起草诏书;乾隆初年,他稳大局。配享太庙,不是白给的,是实打实的功劳。但晚年那段,退休风波、削爵抄家,够他喝一壶。官场无常,皇帝恩宠如流水,来得快去得也快。 乾隆五十年,1785年,乾隆七十五岁了,偶然翻到那封旧奏折。张廷玉乾隆三年反对“三老五更”的议论,和乾隆后来的想法一模一样。乾隆自己也写过《三老五更说》,批古礼荒谬,现在一看,张廷玉早他几十年就说中了。乾隆乐了,下令在国子监立碑,把张廷玉的奏折内容刻上,还题词“廷玉有此卓识,乃未见及”。这碑立在辟雍旁,青石凿字,供人瞻仰。乾隆这举动,算是一种迟来的认可,也警醒自己,别总觉得自己高明,老臣的智慧有时更靠谱。张廷玉死后三十年,这事儿传开,多少人感慨,历史就是这样,转个弯儿,就能看到真相。