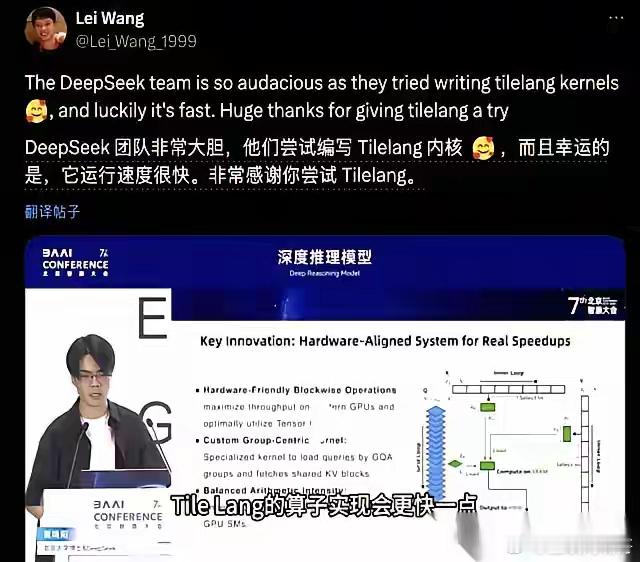

没想到梁文锋又一次刷新了世界记录!9月18日,他担任通讯作者的DeepSeek-R1推理模型研究论文,登上了国际顶级学术期刊Nature封面,这也是全球首个获同行评审的大模型! 梁文锋这人挺有韧劲,作为DeepSeek的创始人,他没带着团队走“炒作捷径”,反而一门心思扎进了大模型的硬骨头里。 他领的这支队伍大多是国内高校出身,没有海外顶尖实验室的光环,却硬生生把自主研发的模型送进了《自然》封面——这可是国际学界最认的“硬通货”。 这次登上封面的DeepSeek-R1,藏着个破天荒的头衔:全球首个经过同行评审的主流大语言模型。 说白了,以前好多大模型吹得天花乱坠,却没经过学界真刀真枪的检验,到底行不行没人敢打包票。 梁文锋团队从今年2月提交论文,8位外部专家审了整整5个月,光评审意见和回复就攒了64页,快赶上论文本身的三倍长,这种较真劲儿确实少见。 这事儿能成,核心还是技术够硬,他们搞出个新路子:不用大量人工标注推理步骤,全靠强化学习让模型自己“悟”。 就拿R1-Zero来说,只给它判“对不对”,模型居然自己学会了验证、反思,回答越长正确率还越高。 更关键的是,他们敢把家底亮出来,清理了近600万条可能污染数据,正面回应“蒸馏GPT-4”的质疑,连29.4万美元的训练成本都公开了,这在藏着掖着的AI圈里太少见。 《自然》夸他们“打破空白”不是客套话,现在AI行业炒作太常见,随便一个模型都敢说“超越人类”,却拿不出学术证明。 梁文锋团队偏要走透明化的路,不仅模型开源下载量破了1090万次,安全性测试还超过了GPT-4o这些老牌模型。 这么说吧,他们用实打实的流程,给行业立了个新规矩,这事儿不光是技术突破,更透着中国AI的底气。 以前总有人觉得我们只会跟跑,可梁文锋带着本土团队,靠算法创新把成本压到同行十分之一,还敢接受全球学界检验。 这哪是单纯发篇论文,分明是告诉世界:中国AI不仅能做得出,还能做得透亮、做得扎实。 当然,以上都是个人观点,对此您有什么不同的看法,可以在评论区留言讨论!!!