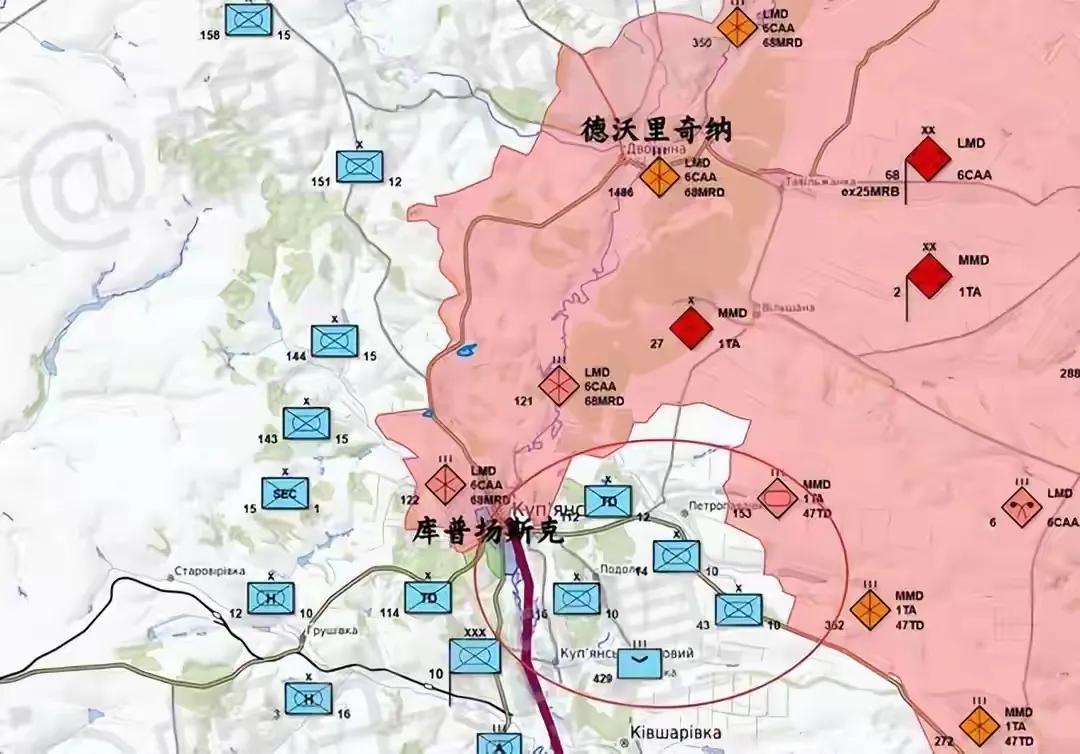

真是服了!俄军使用一枚三吨重的“大家伙”航弹,对乌军后勤补给线的桥梁进行了轰炸!结果有点离谱,出现了一点偏差,在斯拉夫扬斯克北方向! 这 “大家伙” 可不是新造的武器,是俄军的 FAB-3000 重型航弹,算是苏联时期留下的 “老古董” 了。它长得跟个小火箭似的,足有 4 米多长,直径快一米,光里面装的炸药就有 1.4 吨,相当于把一千多公斤 TNT 捆在一起炸。 这么大的威力,本来是用来炸地下掩体、坚固要塞的,爆炸时能掀翻几十米内的建筑,连混凝土工事都能炸出大坑,用来炸桥梁确实是 “杀鸡用牛刀”,可为啥还会偏呢? 其实俄军也知道这老炸弹准头差,后来给它加了个 “改装包”——UMPK 滑翔制导套件,相当于给老炸弹装了折叠翅膀和卫星导航,投下去能滑翔 40 公里甚至更远,理论上精度能控制在 10 米以内。 本来以为这样就能变成 “智能炸弹”,既能省点精确制导武器的钱,又能发挥老炸弹的威力,毕竟这改装套件一套才 2 万多美元,比新导弹便宜多了。可没想到,这 “补丁” 式的改装,反倒留了不少漏洞。 最关键的问题出在导航信号上。这炸弹靠俄罗斯的格洛纳斯卫星指路,可这系统本来就比美国 GPS 差一截,抗干扰能力特别弱。乌军现在手里有不少 “利马” 干扰机,还是美国技术支持搞的,能在 20 公里内搅乱卫星信号,甚至发假坐标骗炸弹。就像给人蒙住眼睛还指错路,炸弹飞着飞着就跑偏了,之前有俄军炸弹直接被诱骗到旷野里爆炸,连目标边都没沾到。 俄军自己的改装工艺也不靠谱。为了赶进度,好多套件都是直接绑在炸弹外壳上,焊接得粗糙得像业余活儿,有的弹翼甚至用铁丝固定。苏 - 34 战机挂着这种炸弹飞的时候,气流一冲就容易晃,投弹时自然准头差。 而且这套件防水差,下雨天一淋就出故障,之前还有因为固定不牢,炸弹在空中掉下来误炸自己人的情况。这次炸斯拉夫扬斯克的桥梁,说不定就是信号被干扰,再加上套件有点小毛病,才偏了方向。 为啥俄军非要用这种 “半吊子” 武器呢?说到底是精确制导武器不够用了。打了这么久,先进导弹库存见了底,造新的又慢又贵,只能拿老炸弹改一改凑数。他们本来想靠 “炸弹海” 战术,多投几枚总能蒙中一个,可现在乌军干扰越来越强,命中率从 70% 跌到了不足 30%,有时候投 16 枚才炸中一个目标,反而更不划算。 这偏差可不是小事,对斯拉夫扬斯克的战局影响不小。这地方是乌军在顿巴斯的后勤枢纽,补给全靠几条桥梁运进来,要是炸断了,前线乌军的弹药、粮食都得断供。现在炸弹偏了,桥梁没事,补给就能继续送,俄军想靠轰炸切断后勤的算盘就落空了。 更麻烦的是,投弹的苏 - 34 战机本身很金贵,俄军总共才一千来架现代化战机,已经损失了 120 架,为了投这些不准的炸弹,还得冒着乌军防空导弹和 F-16 的风险,万一被打下来更亏。 而且这事儿还暴露了俄军的短板,让乌军更有底气了。乌军现在摸清了这炸弹的弱点,把干扰机摆得前线到处都是,连民用级的干扰设备都能派上用场。 反观俄军,要么升级格洛纳斯系统,要么改进套件工艺,可这些都不是一时半会儿能搞定的,短期只能眼睁睁看着炸弹跑偏。本来想靠 “大家伙” 震慑乌军,结果成了 “乌龙事件”,反而让乌军觉得俄军的轰炸没那么可怕。 长远看,这种 “治标不治本” 的轰炸战术,只会让战局更胶着。俄军虽然把改装套件的产量从一年 4 万套提到 7 万套,每月投弹四千多枚,可量多不顶用,战线还是推进缓慢。乌军靠着电子干扰以小博大,用几千美元的设备就能废掉几万美元的炸弹,成本优势太明显。 这次斯拉夫扬斯克的偏差,不过是战局的一个缩影 —— 俄军想靠老武器拼消耗,可乌军有新技术帮忙,这场拉锯战怕是还要拖更久。