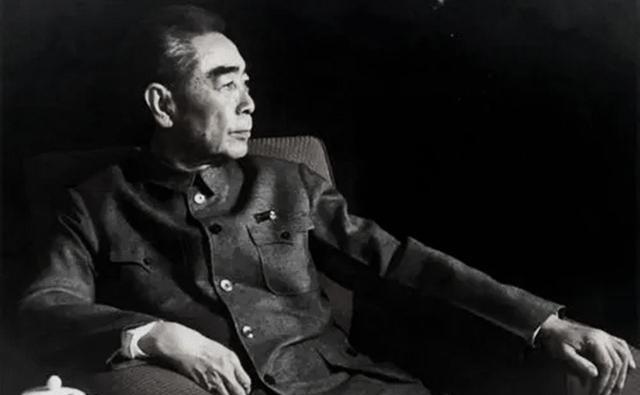

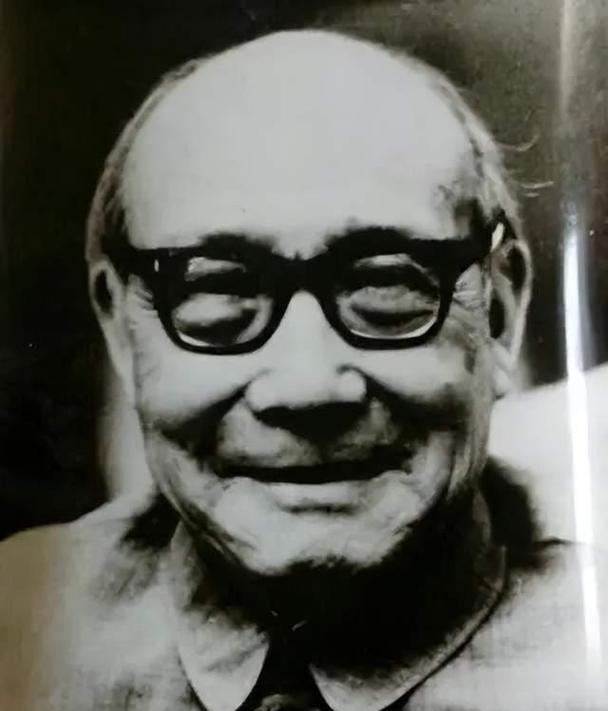

1973年北京饭店建到14层,危及中南海安全,汪东兴细心及时发觉 中南海作为国家核心区域,其安全防护历来备受重视。这片占地广阔的园林式建筑群,不仅是中央领导办公和居住场所,还承载多项机要职能。周边环境需严格控制,避免任何外部干扰。1973年,北京正处于恢复外交活力的关键期,国际交流频繁,外宾接待需求激增。 北京饭店作为传统外事场所,原有建筑仅五层高,设施已显陈旧。为适应新形势,饭店启动大规模扩建工程,旨在增加客房容量,提升服务水平。这一举措本属正常建设,却因地理位置特殊,埋下隐患。饭店紧邻中南海西侧,仅隔一条马路,扩建高度直接影响周边视线通透性。工程伊始,设计方案未充分评估安全因素,导致后期问题凸显。中央相关部门批准项目时,重点考虑经济效益和外交便利,忽略了建筑高度对敏感区域的潜在冲击。这种疏漏虽非故意,却暴露了规划环节的不足。 汪东兴时任中央警卫局局长,负责中南海整体安保事务。他的工作涵盖人员防护、设施巡查和周边监控等多方面内容。多年来,汪东兴养成每日巡视习惯,对中南海一草一木了如指掌。这种细致作风源于职责要求,也体现出对安全的敬畏之心。 在那个时代,警卫工作强调预防为主,任何细微变化都可能放大为风险。汪东兴的巡视不限于内部,还延伸至周边街巷,确保外部建筑动态尽在掌握。北京饭店扩建启动后,他多次关注工地进展,但初期高度未达警戒线,故未引发重视。直到工程推进到关键阶段,问题才浮出水面。这件事提醒人们,安全防护需常抓不懈,依赖于负责人的专业素养和责任感。汪东兴的角色虽低调,却在国家运转中发挥关键作用,体现了基层执行力的价值。 北京饭店扩建工程于1973年春季正式开工,施工队伍高效推进。塔吊林立,材料运送频繁,楼层逐日拔高。原计划将建筑提升至更高标准,以容纳更多国际客人。工程质量把控严格,工期压缩在数月内完成。 当楼层达到14层时,主体结构已基本成型,窗洞和栏杆安装到位。从技术角度,这高度足以改变周边景观,却也带来意想不到的安保挑战。 中南海西侧视线原本受低矮建筑遮挡,现被高楼取代,内部布局易被外部观察。潜在威胁包括光学设备窥探,甚至敌对势力利用位置收集情报。这种风险虽抽象,却关乎国家核心利益。工程负责人未预见此点,反映出当时城市规划中安全评估的薄弱环节。事后分析显示,早期的设计审查应纳入周边敏感区影响评估,以防类似疏忽。 汪东兴在一次例行巡视中察觉异常。他注意到北京饭店高度已超出预期,从中南海位置可清晰对视高楼窗洞。这一发现源于长期积累的经验积累,迅速转化为警觉。 他未贸然行动,而是立即向中央警卫团报告,强调隐患严重性。杨德中作为团长,迅速响应,两人共同评估情况。 报告链条高效,上达周恩来总理。周恩来获悉后,高度重视,指示立即调查。初步勘察确认,从饭店14层平台,可俯瞰中南海部分区域,距离不足百米。这种直线视线构成直接威胁,需尽快干预。汪东兴的及时上报,避免了隐患进一步扩大,体现了警卫体系的响应机制。事件处理过程凸显了集体协作的重要性,每一环节都考验执行力。 中央接到报告后,迅速召开专题会议,讨论应对策略。周恩来主持,参与者包括工程主管和安保专家。会议焦点在于平衡安全与工程损失,已建14层拆除成本高昂,且影响结构稳定性。 各方提出多种方案,如全面停工或局部调整。周恩来听取意见后,提出务实路径:保留主体,只针对朝中南海的西侧进行改造。 将窗户全部封闭,用实心墙体替换,确保无透视可能。同时,规定10层以上房间不对外宾开放,仅供内部使用。这一方案最大限度减少浪费,又强化防护。会议强调,安全高于一切,建设需服务大局。周恩来的决断,不仅化解眼前危机,还为类似事件提供借鉴。处理中,体现了务实作风,避免极端措施带来的次生问题。 改造工程随即启动,施工队调整计划,优先处理西侧墙体。窗户拆除后,砖墙砌筑迅速完成,厚度达标准要求,确保坚固耐用。 为进一步加固防护,在西华门位置增建两座辅助楼,作为视觉屏障。这些楼房高度适中,与饭店形成互补,对外解释为配套设施。 工程总投资虽增加,但远低于重建成本。最终,北京饭店竣工于19层,功能齐全,继续承担外事任务。新布局下,中南海视线完全遮挡,安全系数大幅提升。改造过程历时数月,体现了中央统筹能力。事后,相关规定纳入城市规划规范,强调敏感区周边建筑审查。这次事件虽小,却折射出国家治理的精细化趋势。 北京饭店事件的影响超出工程范畴。它促使安保部门强化周边监控,引入高度限制标准。汪东兴的贡献得到认可,继续深化警卫工作。 周恩来则在后续外交活动中,注重设施安全,确保接待无虞。