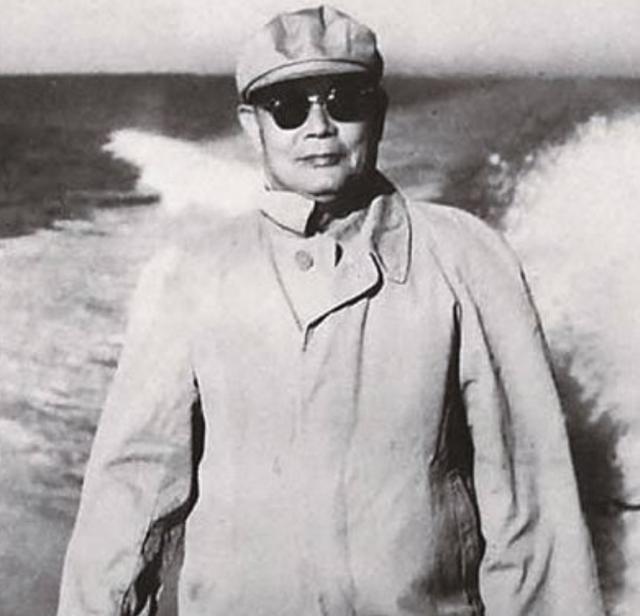

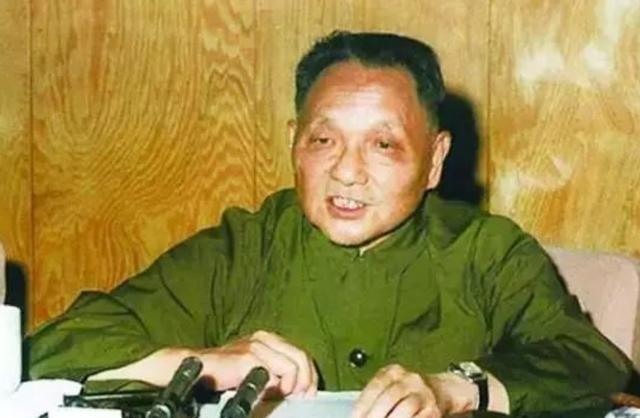

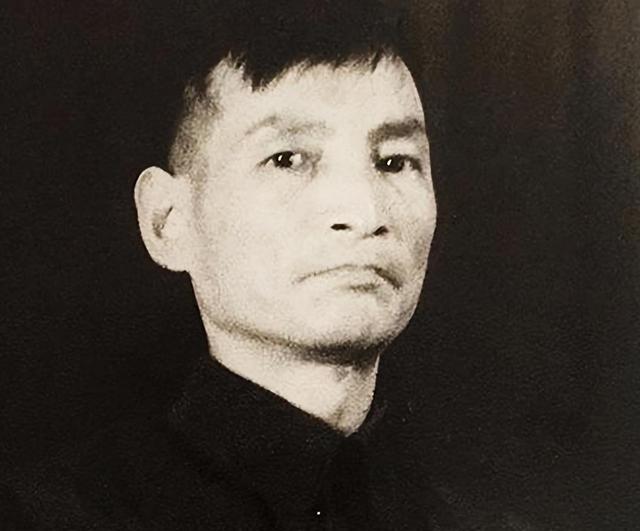

1979年,中央会议讨论出兵越南问题,会上,各将领态度有所不同,其中,叶剑英元帅和粟裕大将就反对出兵,但谁也没想到,陈云接下来的一番话,直接让邓公下定了出兵决心。 1979年初那个寒冷的冬日,中南海一间会议室内正进行着一场关系国家命运的讨论。面对越南在边境的持续挑衅,是打还是不打?叶剑英和粟裕这两位久经沙场的军事家表示反对,理由充分。就在会议陷入僵局时,一向主管经济工作的陈云站了出来,他的几句话彻底改变了局势。 说起陈云这个人,很多人只知道他是搞经济的专家,却不清楚他早年的经历有多传奇。1919年,14岁的陈云从江苏青浦来到上海商务印书馆当学徒。在那个中国最大的文化教育出版机构里,他一边站柜台卖书,一边拼命读书学习。1925年五卅运动期间,20岁的陈云被推选为商务印书馆发行所职工会委员长,组织工人大罢工并取得胜利。就在那时,他加入了中国共产党。 1934年长征时,陈云担任红五军团中央代表,这个军团走在所有部队最后面,负责殿后掩护,任务相当艰巨。据他后来回忆,有时候六天六夜都不能睡觉。1935年,他奉命秘密离开长征队伍,只身辗转到上海再去莫斯科,向共产国际汇报情况。到了莫斯科后,陈云写了一本《随军西行见闻录》,这是世界上第一本讲述长征故事的书,在国统区广为流传。 新中国成立后,陈云长期主管财经工作,为国家经济建设立下汗马功劳。他这个人做事特别严谨,喜欢用数据说话,对经济形势的判断往往很准。这种务实的作风,跟他早年在商务印书馆的经历分不开。 再说邓小平,他在战争年代就展现出了卓越的军事才能。1947年率部挺进大别山,揭开了解放战争战略进攻的序幕。1948年淮海战役时,他担任总前委书记,统一指挥中原和华东两大野战军,这一仗歼敌55万多人,打得国民党元气大伤。这些经历让他对战争形势的判断非常敏锐。 叶剑英是开国十大元帅之一,以谨慎稳重著称。粟裕则是十大将之首,指挥打仗那是真有一套。1946年他指挥的苏中七战七捷,让毛主席都赞不绝口,专门发电报向全军推广经验。这两位军事家的意见,分量自然不轻。 现在回到1979年初那场会议。当时的背景是这样的:越南统一后不仅不感激中国多年来的无私援助,反而在边境不断挑衅。到1978年底,越军在中越边境制造了1100多起流血事件,20多万华侨被驱赶出境。更严重的是,1978年11月越南跟苏联签了《友好合作条约》,这个条约带有明显的军事同盟性质。 会上,叶剑英首先表达了担忧。他认为越南背后站着苏联,如果开战,苏联很可能从北方边境发动进攻,到时候就得两线作战,风险太大。粟裕也表示,越南军队经过多年实战,战斗力不容小觑,加上越苏已经结盟,苏联的反应难以预料。两位军事家的顾虑不是没有道理,毕竟苏联当时是唯一能跟美国抗衡的超级大国,军事实力比中国强得多。 邓小平听了这些意见,专门找陈云谈话,请他从各个方面分析一下对越反击的利弊。陈云经过反复思考,得出了一个关键结论。他说,苏联在中苏边境的部队兵员严重不足,如果要对中国发动大规模进攻,必须从欧洲调兵,而这至少需要一个月时间才能完成。如果中国的作战时间很短,速战速决,苏联插手的机会就极少。 陈云的这个分析抓住了问题的要害。他进一步指出,苏联当时深陷经济困境,正忙着跟美国谈判战略武器问题,战略重心在欧洲而不在远东。在这种情况下,苏联大规模军事干预的可能性不大。关键是要打得快,在苏联反应过来之前就结束战斗。 这番话让邓小平茅塞顿开。军事决策不能只看军事因素,还要看经济形势、国际格局、时间窗口。陈云虽然不是军人,但他的战略眼光和对国际形势的准确判断,为这次决策提供了关键依据。邓小平最终下定决心:打,而且要打得快,打完就撤,不给苏联任何干预的时间和借口。 1979年2月17日凌晨,中国军队从广西、云南两线同时发起攻击。许世友指挥东线,杨得志指挥西线。战斗进行得很顺利,部队迅速推进。不过杨得志因为胃病加重,2月下旬就被送回北京治疗,西线改由副司令员张铚秀代理指挥。到3月5日攻克谅山,3月16日全部撤军,整个战争持续不到一个月。 苏联的反应确实如陈云所料。虽然发表了一些声明,在边境搞了些军事调动,但没有进行大规模干预。等他们想要有所动作时,中国军队已经撤回国内了。这场战争达到了预期目的,打掉了越南的嚣张气焰,为改革开放赢得了稳定的周边环境。 战后,杨得志升任总参谋长,74岁的许世友则从一线指挥岗位退下来。陈云继续主持经济工作,1982年还担任了中央纪律检查委员会第一书记。邓小平则全力推动改革开放,带领中国走上快速发展的道路。 这场决策充分体现了中国领导集体的智慧。叶剑英和粟裕的审慎是对国家负责,陈云的战略分析抓住了关键,邓小平的果断决策把握了时机。您觉得当年这个决策对中国后来的发展有多大影响?欢迎在评论区分享您的看法。