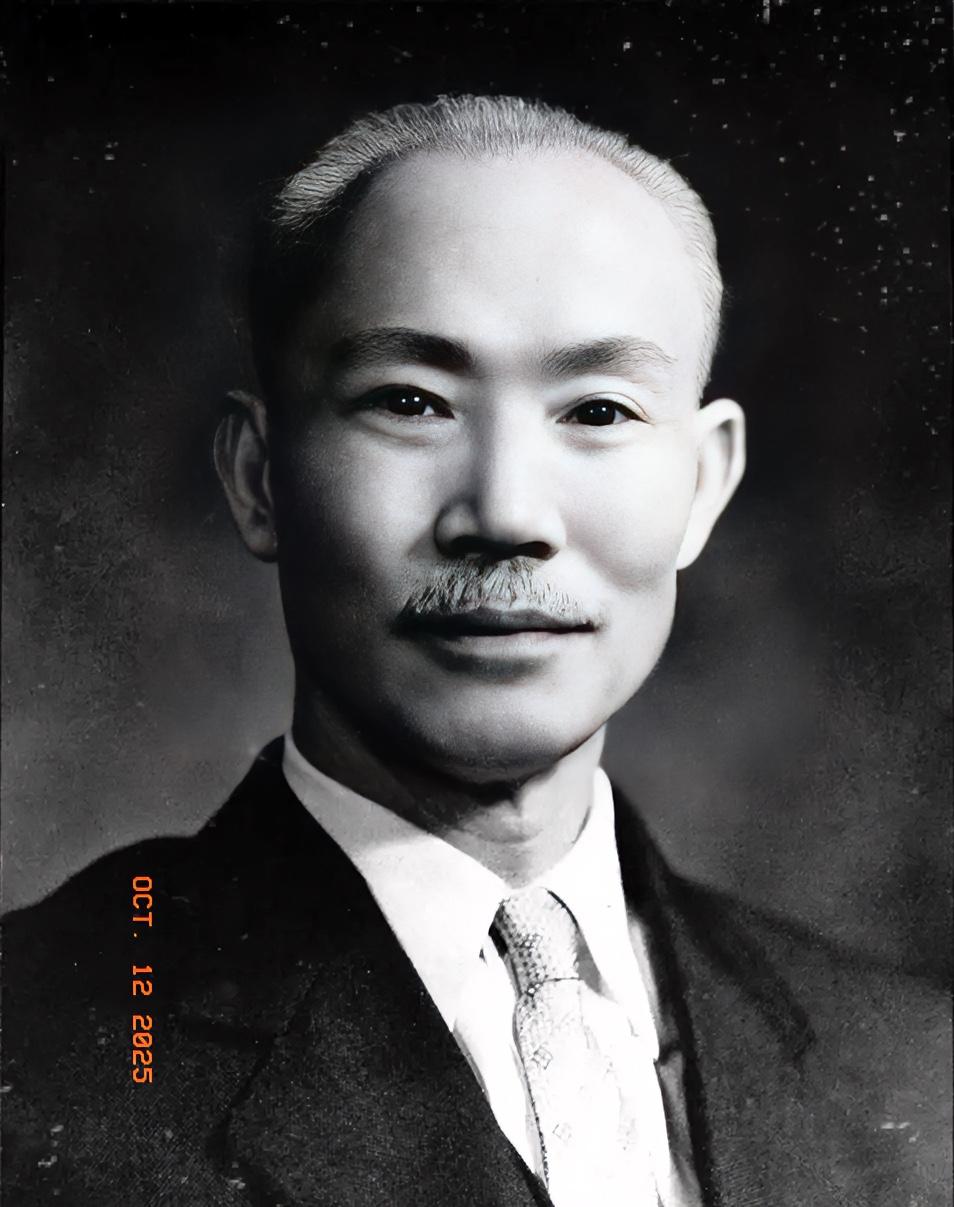

蒋介石能力到底怎么样?周总理的评价最准确到位。 蒋介石是“战术外行”,但“战略上还算有点章法”,这是周总理留给他的最经典的评语,话虽不多,却把蒋的军事能力和政治谋略一分为二——既指出了他的致命短板,也承认了他作为战略家的某些能力。 这样的评价,既不是出于私人恩怨,也不是简单的政治对立,而是来自一位长期与蒋交手、既熟悉他行事风格又深谙军事政治规律的对手,可信度不言而喻。 要理解周总理这番评价的分量,得先看他和蒋介石之间的渊源,两人并非一开始就是敌人,1920年代的黄埔军校,是他们第一次正式共事的地方,蒋介石任校长,周总理负责政治部,两人在东征战役中并肩作战,甚至一度配合默契。 1925年东征成功,蒋的军事威望与日俱增,周总理也逐渐建立起自己的政治影响力,那时候国共之间虽然有分歧,但合作还算表面和气。 但好景不长,1927年蒋介石突然“清党”,大开杀戒,国共合作破裂,周总理差点命丧上海,从此两人站到了对立面,也正是这一年,蒋介石在军事上的短板开始暴露。 南昌战役中,他不顾军情,孤军深入,结果被孙传芳伏击,部队几乎全军覆没。几个月后,武汉战役再次失利。这些失败,不是因为兵力不够,而是因为指挥失当,这些战例也就是周总理后来所说“战术外行”的真实写照。 到了1936年周总理在陕北接受斯诺采访时,已经有了足够多的观察与判断,他直言蒋介石在战术层面“拙劣得像个外行”,喜欢用拿破仑式的突击战法,却忽视士兵士气和战场实际。 他甚至还补充说,蒋连骑马都不会,却喜欢越级指挥,这种纸上谈兵的风格,注定只能在战场上碰壁。 蒋介石的问题不只是战术执行差,更在于战略与政治之间的错位,他擅长大方向的布局,比如在第五次“围剿”红军时,确实制定了相对完整的围堵计划,调动了大量兵力,配合空中侦察、地面推进,表面上看像模像样。 但问题是,他太喜欢亲自指挥,事无巨细都要插手,导致前线指挥官束手束脚,最终战略也难以落地。 陕西战役是一个典型案例,1935年蒋命令陈诚强攻红军根据地,本以为能一战解决问题,结果因为战术僵化,部队推进寸步难行,陈诚甚至私下对幕僚说:“再打下去,就不是剿共,是送命。” 而蒋的回应是继续进攻,完全没有调整战术的意思,对比之下同一时期的李宗仁、白崇禧在指挥战事时更显灵活,懂得因地制宜,战场应变能力明显高出一筹。 而更大的问题是,蒋介石的战略往往脱离现实,他习惯于在地图上画圈圈,却不考虑后勤、地形和士气这些关键因素。他的战略看似高远,但实际执行时漏洞百出。 就算是中原大战那样的胜利,也更多仰赖政治分化、军阀互斗,而非军事上的压倒性胜出,也难怪周总理会说,蒋“政治意识强于军事意识”,换句话说他更像个会搞人事斗争的政客,而不是一个靠战术赢战争的将军。 到了国共内战时期,蒋介石的军事短板终于彻底暴露,解放战争初期,他确实制定了不少听起来“很有道理”的战略,比如优先占领大城市、切断八路军根据地之间的联系、调动美援加强海空力量支援。 但这些计划一到执行层面就变了味,辽沈战役中,蒋越级指挥,结果调兵缓慢,错失战机;淮海战役时,面对解放军的包围,他犹豫不决,导致国民党精锐部队被一锅端。 这些失败并不是单纯靠兵力差距可以解释的,毛主席那边打的是“人民战争”,靠的是群众路线和灵活战术,而蒋则依赖精英部队和传统军事思维。 周总理当时就有一句话点到了关键:“只有毛主席能应对蒋介石的战略”,因为毛既懂军事,又懂人心。而蒋则始终困在自己的“绝对控制欲”里,既不信任部下,又不愿放权,最终导致战略和战术彻底脱节。 历史最终给出了答案,1949年蒋介石败退台湾,国共战争尘埃落定。而早在1936年,周总理就已经预见了这一结局:一个“战术外行”加一个“战略理想主义者”,在真正的战争面前,是站不住脚的。 参考资料: 周恩来评价蒋介石:高明的战略家,只有毛主席能对付他 2022年5月27日 历史网 蒋介石离世:毛泽东说了这三个字 众人皆惊. 央广网 2021-09-19